السينما السينما في الضفاف الأدبية

-

Tele Maroc

نشرت في : 15/01/2022

كانت السينما منذ نشأتها شديدة الصلة بالأدب، بحكم كونها فنا مستحدثا ارتبط بالعديد من الأجناس والأنواع الأدبية، خاصة الفن المسرحي في بدايتها الأولى. لكن التأثير والتفاعل بين الفن السينمائي والفنون الأدبية ما لبث أن شهد امتدادا واسعا شمل تقريبا كلّ الأنواع الأدبية. غير أنّ تبادل التأثير لم يقتصر فقط على السينما وحدها، بل كان للأدب حظ وافر في الاستفادة من الفنون السينمائية في أساليبها الجديدة في السرد والتشكيل البصري للأحداث والوقائع، إضافة إلى الرؤية الجمالية والفنية. إنّ الأدب والسينما، رغم اختلاف أدواتهما التعبيرية، يشتركان في خاصية الخيال التي تجمعهما، وتجعلهما معا، بحكم انتمائهما إلى الفنون الجميلة، مضطرين إلى اقتباس التجارب الإبداعية وأشكال التعبير المختلفة. لذلك ظهر النقد السينمائي من رحم النقد الأدبي وطوّر أدواته انطلاقا من هذه العلاقة المترابطة، كما كان للكاتب والمخرج الإيطالي بيير باولو بازوليني الفضل الكبير في استشراف المنظور الجديد للسينما في علاقتها بالأدب والفصل بين اللغة الأدبية واللغة السينمائية في مداخلته الشهيرة «سينما الشعر» والفرق بين المؤلف وصانع الأفلام على قوله، ما كان له تأثير كبير على المخرجين السينمائيين، في ما بعد، إلى تطوير مفهوم العلاقة الوطيدة بين الأدب من جهة والفن السينمائي من جهة أخرى.لحسن هبوز.. قراءات سينمائية

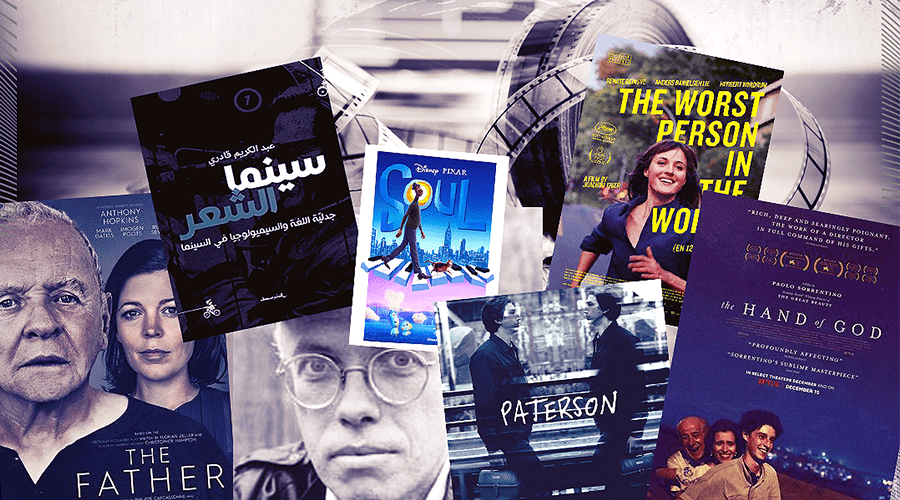

منذ بداية السنة الماضية، ومع دخول العالم وضع الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد، بدأت معالم التأثير الاقتصادي تنخر عدة ميادين بشكل سلبي، وباعتبار الميدان الفني ميدانا جماهيريا فقد نال النصيب الأكبر من هذا التأثير، وبدورها صارت الصناعة السينمائية أكبر المتضررين من هذا الوضع الجديد، بإغلاق القاعات السنيمائية، إضافة إلى تأجيل وإلغاء مهرجانات سينمائية عالمية. أمام هذا الوضع طفا إلى السطح الحديث عن مستقبل الفن عامة، والفن السينمائي خاصة، وصار سؤال التفكير في أهمية وراهنية العرض الفني الجماهيري سؤالا ملحا، في ارتباطه بالتقدم التقني والتكنولوجي في مجال العرض الفني. إن هذا السؤال سيعيدنا بشكل قسري إلى الحديث عن المشاهدة الفردية عن بعد، عوض المشاهدة الجماعية ــــ الجماهيرية، وبالحديث عن هذا الموضوع، فإنه كما لا يخفى على الجميع أصبح اسم منصة NETFLIX يسيطر اليوم على جزء كبير من الصناعة السينمائية، فهي كشركة ذات خدمة إعلامية ترفيهية تقدم بثا حيا عبر الإنترنت، صارت تنافس بقوة قاعات السينما، ولعل ما حصل في ترشيحات جوائز الأوسكار لدورة سنة 2020، لدليل على ما قلناه، دورة حملت عنوانا واحدا هو سيطرة شركة الإنتاج العالمية NETFLIX على جل الترشيحات في مختلف مجالات هذه الجائزة. لكن، رغم تأثر الصناعة السينمائية العالمية بالجائحة الصحية العالمية كورونا، إلا أنها قدمت أفلاما ذات قيمة فنية بنفس قيمة الأفلام قبل هذه الجائحة، فعلى مدار السنتين الأخيرتين، شاهدنا أفلاما سينمائية رائعة، سواء في بسط تيمات اشتغالها، أو كذلك في الرؤية الفنية لمعالجتها لقضايا إنسانية. وفي هذا الصدد برزت عناوين لأفلام نالت جوائز عالمية مثل الأوسكار، والبعض الآخر نال التقدير النقدي الكافي.

لأجل ذلك وغيره سنحاول في هذه الورقة الحديث عن أربعة أفلام مميزة في هذه الفترة، أفلام فرقتها مجالات تصنيفها، وكذا تيمات اشتغالها، ووحدتها قيمتها الفنية التعبيرية، التي تجعلنا نحس بأن السينما فن الإحساس بالحياة.

فيلم SOUL.. مثالية السعادة بشكل كرتوني

فيلم SOUL أو الروح لمخرجيه بيتي دوكتر Pete Docter وكيمب باورز Kemp Powers الصادر في دجنبر من السنة ما قبل الماضية، بتعاون مع أبرز شركتي إنتاج وهما بيسكار ووالت ديزني، هو فيلم إنيمي أمريكي يصنف ضمن الكوميديا الدرامية، وبأداء أصوات كل من الممثل المشهور جيمي فوكس والممثلة أنجيلا باسيت وتينا فاي.تدور أحداث قصة الفيلم حول جو غاردنر أستاذ موسيقى، وعازف بيانو وموسيقى جاز، حلمه الوحيد هو الالتحاق بفرقة إحدى المغنيات المعروفات في المدينة للاشتغال معها، لتأتيه تلك الفرصة في أحد الأيام، وأخيرا تحقق حلمه الذي كان يعتقد أنه سيكون مصدرا لسعادته، لكن، وقبل ليلة من انضمامه للفرقة الموسيقية، وهو في طريقه إلى بيته يسقط فجأة داخل بالوعة للصرف الصحي، ليموت دون إتمام هذا الحلم، تخرج روحه من الحياة لتستقر في عالم البرزخ أي بين الحياة والموت. وهناك يلتقي مع أرواح كثيرة تنتظر مصيرها قبل الحساب، وأمام عدم تقبله الأمر، تهرب روحه لتلتقي في جهة مقابلة مع روح لم تخرج بعد إلى الحياة هذه الروح المسماة رقم 22، وهي روح جاحدة لا تريد أن تهبط إلى الأرض لتعيش، وهنا تتشكل تيمة قصة الفيلم عندما تحاول روح غاردنر إقناع روح رقم 22 بالخروج إلى الوجود، وتدور حوارات سلسة ورائعة بينهما.من وجهة نظر شخصية وبقناعة ذاتية، يبدو أن الفيلم هو درس فلسفي نموذجي يتناول مفهوم السعادة، فبدل البناء الإشكالي للمفهوم الفلسفي كما اعتاد الدارسون المتخصصون، فمخرجنا وضعنا أمام تلازم بين تحرك شخوصه وحواراتها السلسة الكوميدية لبناء تساؤل لدى المشاهد حول كنه وماهية السعادة، فالفيلم حمل صراحة هذه الرسالة، وإن كانت على شاكلة شخوص كرتونية متخيلة إلا أن المخرج توفق في إيصالها إلى منبع الإشكال الحقيقي لهذا المفهوم، فالسعادة ليست مبتغى نبلغه في لحظة ما، أو مكانا نقصده عبر سلك معارج طويلة أو قصيرة، وإنما السعادة تقع في تلك المطبات التي تعترضنا ونحن نريد بلوغ ذاك السراب الذي يظهر من بعيد. السعادة في تلك التفاصيل اليومية التي لا نقدّر وجودها بتاتا، ونمر بمحاذاتها يوميا... فيلمنا يقدم هذا المعنى بشكل مباشر، فبعد موت البطل ورجوعه في روح شخصية رقم 22، آنذاك يلفت انتباهه كيف أنه عاش لسنوات في وهم سمّاه السعادة عندما اعتقد أن حلم العزف مع تلك الفرقة هو غاية سعادته ووجوده، وعبر رجوعه من عالم البرزخ بدأت تنكشف أمامه خيوط حقيقة أخرى بعيدة عن دعابات حلمه الذي كلفه سنوات من حياته، فالسعادة كما يدركها الآن هي لحظات تعاش، وليست لحظات تنتظر، أضف إلى ذلك أن مفهوم السعادة يبقى ناقصا كلما حكمنا عليه بشكل ذاتي، أي انطلاقا مما ينقصنا فقط، وبالتالي فكلما حاولت أو انتظرت أن تحقق تلك السعادة ما هي في آخر المطاف إلا نقص ذاتي، سيبلور لك نقصا آخر جديدا وهكذا تدخل ضمن دوامة لا نهاية لها، اللهم أنها ستكلفك سنوات من عمرك الغالي. الفيلم يبصم، إذن، بشكل فلسفي على أن السعادة ليست غاية أي فعل، وليست هي حكم ذاتي على الأشياء. لذلك، استحق الفيلم SOUL عن جدارة واستحقاق، سنة بعد ذلك، جائزة الأوسكار عن صنف أحسن فيلم كرتوني.

The Father التشخيص المسرحي على رقعة الشاشة الكبيرة

فيلم The Father أو الأب، فيلم درامي لمخرجه الكاتب والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر Florion Zeller، من إنتاج فرنسي وبريطاني مشترك، بطولة الممثل الكبير والمعروف أنتوني هوبكنز، والممثلة الرائعة أوليفيا كولمان. صراحة يصعب الجزم بالقول إن للفيلم قصة يحكيها، بل إنه يطرح قضية للمشاهد، وهي قضية الخرف أو مرض الزهايمر، فمشاهد الفيلم كلها منذ اللقطة الأولى إلى اللقطة الختامية أتت محملة بصور المعاناة التي تحصل لكبار السن وهم يدنون نحو هذا المرض.

لقد قدم الفيلم داخل إطار مكاني معدود، يتجسد في البيت ومصعد العمارة، ثم عيادة الطبيبة وصولا إلى مركز رعاية المسنين، وأغلب لحظاته حصلت داخل رقعة البيت الذي يعتقد الأب العجوز أنه بيته، هذه الأماكن المعدودة رجّحت كفّة الجانب المسرحي لحضور الممثلين، فنحسّ، في بعض الأحيان وداخل البيت ومن خلال حركات الممثلين، كأننا إزاء عرض فوق خشبة المسرح بحواراته المسترسلة. وهذا بالفعل أمر مرجح نظرا للتكوين المسرحي للمخرج فلوريان زيلر، إضافة إلى الأداء الرائع كالعادة لأنتوني هوبكنز، والممثلة كولمان. لقد استطاع المخرج، في نظرنا، إقحام المشاهد منذ الوهلة الأولى إلى داخل عقل العجوز الخرف المصاب بهذا المرض، فصرنا نحس بأن خيط الأحداث ينفلت من ذاكرتنا، خاصة الإحساس بالضياع كلما فاجأنا بـ«فلاش باك» لحدث يعبر أمامنا، فنحس بأنفسنا كأننا نسيناه، وفي هذا يمكن القول إن المخرج في تركيب المونتاج كأنه بصدد لعبة «البازل». لعبة يصعب ترتيب أجزائها لتتشكل أمامنا الصورة الحقيقية لكل ما وقع ويقع للأب العجوز. صورة البازل كما سميناها هنا تتضح معالمها لما نصل إلى المشهد الأخير حيث يظهر أن العجوز مكث أسابيع داخل مركز الرعاية، وأن كل ما حصل من مشاهد هو الصورة المبعثرة التي يصعب على ذاكرة البطل تنظيمها، نظرا لغياب الزمن كناظم بسبب ذلك المرض. وبشأن الزمن، فقد قُدّم في الفيلم كنقطة صراع الأب البطل مع شخوص الفيلم، من خلال ساعته اليدوية التي يلوم، في كل لحظة تذكرها، أحدهم بأنه سرقها، الساعة اليدوية التي ينسى أين وضعها إحالة على انفلات الزمن وضموره من سطح ذاكرته.

الفيلم نال جائزة الأوسكار عن فئة أفضل سيناريو مقتبس، وبتشخيصه القوي في الفيلم، حصل الممثل الكبير أنتوني هوبكنز على جائزة الأوسكار لأحسن ممثل في دور رئيسي، وهي الجائزة الثانية في مساره التمثيلي بعد أدائه الشهير لشخصية هانيبال في الفيلم المعروف صمت الحملان.

The Hand Of God نوستالجيا باحتفائية واقعية

يعدّ هذا الفيلم من أهم الأفلام السينمائية الصادرة سنة 2021 للمخرج الإيطالي المعروف باولو سورينتينو Paolo Sorrentino، تحكي قصة الفيلم عن جزء حقيقي ومهم من حياة هذا المخرج، خاصة في بداية ريعان شبابه، وفيه اتبع مسارا سرديا خطيا توج رغم كل التقلبات الدرامية باختياره السفر من الجنوب إلى روما لأجل نحت مساره المهني السينمائي كمخرج. أثناء مشاهدة الفيلم الإيطالي The Hand Of God أو يد الله، وبعد نهايته ستحسّ بأنّه امتداد رمزي للنوستالجيا الحالمة في الفيلم الرائع cinema paradiso لمخرجه جوزيبي تورناتوريGiuseppe Tornatore ، لكن مع فارق أن المخرج سورينتينو عرف كيف يرجع بشكل فني إلى مرحلة المراهقة من عمره، وفي ذلك ظل وفيا لأسلوبه الاحتفالي الممزوج بلحظات درامية، تجعلنا ونحن نتابع أحداث الفيلم، نحسّ بأننا نطوي، رغما عنا، لحظات الحزن (اختناق ووفاة أمه وأبيه) أكثر مما نبسط جناح لحظات الفرح في اجتماع عائلة إيطالية أو الاستمتاع بليل مدينة نابولي. لقد عشنا على مدار ساعتين وبضع دقائق مع المخرج سورينتينو قصة بدون محور سردي يكلفنا فهم الحنين إلى الماضي بشكل كلاسيكي يبحث عن مد وجزر لتقلبات أيام تلك الفترة العمرية، قصة جعلت من حدث وصول الأسطورة الكروية مارادونا إلى نابولي حبكة رمزية، اكتشفنا من خلالها حياة عائلة نابولية عاشت ذلك السياق بشكل يختلط فيه الفرح بالحزن وبالتقلبات المريرة للحياة، وفيه عاينا مدى تأثير اسم مارادونا على سكان المدينة لدرجة أنه أيقظ في نفوسهم حسّا نضاليا، جعل من اللاعب رمزا للمقاومة، وفي الحدث الأشهر في تاريخ بطولة العالم لكرة القدم، أقصد الهدف الأشهر الذي سجله بيده في ربع نهائي كأس العالم سنة 1986 أمام منتخب إنجلترا. هذا الهدف جعل إحدى شخصيات الفيلم تعتبره نضالا حقيقيا ضد الإمبريالية، إنها يد مارادونا التي جعلت المخرج المراهق آنذاك يعتبرها يد الله، (وهو اسم مأخوذ من تصريح اللاعب نفسه لما علّق جوابا للصحافة على هدفه) لأنها أنقذته من الموت، نظرا لإرجائه السفر في ذاك اليوم المشؤوم مع والديه إلى البيت في ضاحية المدينة لقضاء إجازة الأسبوع، وبالذات في ذلك البيت الذي اختنق فيه الوالدان. لقد أنقذ إرجاء السفر من أجل مشاهدة مباراة مارادونا مع فريق المدينة نابولي حياة المخرج المراهق آنذاك، المخرج السينمائي الذي كان شغفه باللاعب الأسطورة مارادونا يعادل تماما حبّه للسينما وللحظات الفارقة والمؤلمة في الحياة. سيبقى فيلم The Hand Of God من أبرز المرشحين للجوائز العالمية، وربما سيكون الفيلم الإيطالي الأكثر تتويجا في السنوات الأخيرة على غرار التجارب السينمائية الإيطالية السابقة.

The Worst Person In The World والانشطار العاطفي

يبدو أنه لا يمكن أن نختتم الحديث عن أبرز الأفلام السينمائية العالمية في سنة 2021 دون الحديث عن الفيلم الأيقوني النرويجي The Worst Person In The World، فالفيلم شكّل حالة استثنائية في طريقة طرحه لتيمة العاطفة من زاوية الانشطار والتقلب، الفيلم يقف بين حدود الدراما والكوميديا في تناوله لهذه التيمة، إذ يرصد أربع سنوات من حياة شابة تدعى جولي، سنوات تعيش فيها تقلبات عاطفية رافقها كفاحها المضني من أجل الاستقرار المهني، مما دفعها إلى اتّخاذ قرارات مؤثرة في علاقاتها العاطفية، الشيء الذي جعلها تكون صورة واقعية حول نفسها.

يرصد الفيلم النرويجي The Worst Person In The World بشكل فني دقيق حالة عدم الاستقرار، أو ما يمكن أن نسميها حالة الانشطار العاطفي، وذلك من خلال تتبع حياة الشابة جولي يوليا على مدار أربع سنوات، وما مرّت به من حالة التنقل في علاقاتها العاطفية. ومن هذا المنطلق يمكن للمشاهد العادي أن يستشف بكل بساطة أسئلة من قبيل: ما معنى الحب؟ وهل علاقة حب قادرة على الصمود أمام التقلبات العاطفية للإنسان؟ إلى أي حد يمكننا الرهان على أحاسيسنا للاطمئنان على علاقتنا بالغير؟

هي أسئلة رصدها المخرج الدانماركي يواكيم ترايرJoachim Trier في شكل صور واقعية من حياة البطلة الشابة، صور تشظت باتّباع أسلوب السرد على شكل فصول تبلغ ثلاثة عشر فصلا، كل واحد منها مبوّب بعنوان، وفيه شيء من تكوينه الإخراجي الذي بدأه مبكرا من خلال صناعة أفلام قصيرة. يتبع المخرج يواكيم تراير (وهو من عائلة تراير السينمائية المعروفة في النرويج) هذا الترحال العاطفي للبطلة جولي، كاشفا عن مشاعر متقلبة درامية تتراوح بين الشغف والملل، بين الفرح والحزن، بين الرومانسية والكوميديا... مشاعر ما كان لها أن تظهر، أو على الأقل، أن تنفذ إلى إحساس المشاهد دون الإسهاب بشكل شفاف في تصوير مضامين حياة البطلة على امتداد تلك الفصول. إضافة إلى هذا فقد نجح المخرج تصويريا في التأرجح بين اعتماد مشاهد قصيرة لفصول تعبر عن الفرح والسعادة، عكس الفصل الحادي عشر، الحامل لموضوع حزن البطلة على مرض صديقها السابق بسرطان البنكرياس. صوّر هذا الفصل انطلاقا من لقطات طويلة الأمد أخذت وقتها الكافي للتعبير بكل الأدوات الممكنة عن نتيجة اللااستقرار العاطفي، وكأن المخرج يضعنا أمام نتيجة حتمية لهذا الاختيار الحامل لمشاعر ندمٍ ما.

فيلم The Worst Person In The Worl هو تعبير فني عن حالة عدم الارتياح العاطفي، الذي يكون ثمنه في الغالب الركون إلى وحدة قاتلة، وما زاده حضورا فنيا هو التشخيص الرائع لبطلته الشابة رينات رينسف Renate Reinsve، والتي حازت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي في الدورة الماضية، إضافة إلى جائزة أحسن سيناريو والتتويج أخيرا بالسعفة الذهبية للمهرجان العالمي ذاته.

Portrait du realisateur et essayiste italien Pier Paolo (Pierpaolo) Pasolini a Berlin 1971 Photographie ©DPA/Picture Alliance/Leemage

بازوليني.. سينما الشعر... يكون السينمائي الإيطالي الكبير بيير باولو بازوليني Pier Paolo Pasolini ، من خلال المداخلة التي ألقاها في مهرجان السينما الجديدة الأول في (بيزارو) سنة 1965، حول «سينما الشعر»، قد أسس لمدرسة جديدة في السينما، حيث أبرز في هذا البحث أهم معالمها وأسسها، وخصائصها الفنية والتقنية التي تتبعها. كانت هذه المداخلة بمثابة بيان ورافد لتوجّهه الجديد، الذي كان مدروسا بعناية فائقة، وملما بتفاصيله. استعرض من خلاله أهم مميزات «سينما الشعر»، والعراقيل التي يمكن أن تكون بمثابة حجرة عثرة تقف في وجه السينما، بشكل عام، حيث يرى أنّ اللغة الأدبية تملك زادا لغويا ومعرفيا، وعرفا منتشرا بين كلّ من يتكلمون بها، على عكس السينما التي لا تملك هذه الخاصية، ومن ثمة فهي تملك لغة مراوغة لا تحقق المبتغى المرجو منها، وهذا لعدم امتلاك لغة تضمن لها تواصلا فرديا. «تبدو اللغات السينمائية غير مؤسسة على أيّ شيء مثل هذا، وفي ما يتعلق بأساسها الفعلي فهي لا تتضمن لغة هدفها الأول هو التواصل، وبالتالي تبدو اللغات الأدبية، على الفور وفي الممارسة، كشيء متميّز عن الأداة الخالصة والبسيطة التي تحقق التواصل». حيث يرى أن المجتمعات تتواصل في ما بينها بالكلمات التي توارثتها جيلا بعد جيل، لا بالصور. ومن هنا يرى أن هناك حاجة لظهور لغة تعتمد في مكوناتها على الصورة. وهذا الظهور يعتمد، في مجمله، على مجموعة من الموروثات البصرية التي يمكن من خلالها صناعة نسق معين يمكّن المتلقي/ الجمهور من فهم حقيقي لغايات وأسس هذه اللغة الجديدة/ القديمة نسبيا. وهذا صعب عمليا، ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مشروع مستقبل بأكمله. لكن في الوقت نفسه يناقض طرحه هذا، ويبرز عيوبه. إذ، وحسب منطقه، فإنّ الأمر يمسّ بعقيدة السينما وجوهرها. وإذا ما تحقق نظام العلامات هذا، فيمكن أن تتحول من خلالها السينما إلى مسخ أي إلى فن هجين لا يملك روحا تمكنه من الاستمرارية والعيش. إذا اعتمد على سلسلة من العلامات التي يراها عديمة المعنى، «الناس يتواصلون بالكلمات، لا بالصورة. وهذا هو السبب في ضرورة ظهور لغة خاصة للصورة، كتجريد خالص واصطناعي». لكنه بعد أن جعل المتلقي لهذا الطرح يطمئن، فاجأه مباشرة بنقيضه، وما يمكن أن تكون عليه السينما، في حالة كان الأمر صحيحا، وكأنه لا يريد مراوغة متلقّيه، يضع الأمر على الوجهين من أجل فهم أكثر وإحاطة شاملة بكل التفاصيل، بعيدا عن التجميل الذي يقتل النظرية، إذ يقول: «وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحا، كما ينبغي أن يكون، فإنّ السينما من حيث الجوهر لا يمكن أن توجد، أو أنها في أقل تقدير قد تكون فقط مسخا، وسلسلة من العلامات عديمة المعنى، وتتصور السيميولوجيا نظْم علامات على نحو محايد. فهي تتحدث، مثلا، عن نظم علامات لغوية، ولأنّ هذه النظم موجودة، ولكن ذلك في واقع الأمر لا يستبعد في أيّ حال الإمكانية النظرية لنظم علامات أخرى».

... ولأنّ السينما بحكم أنها فن حديث نسبيا، فإنّ قاموسها اللغوي والبصري لم يتشكّل بعد... فإنّ لغتها التواصلية أعجمية وغريزية حسب تعبير بازوليني. ومن هنا جاءت الإيماءات التي يستعملها الإنسان في حياته اليومية ملامسة بشكل واسع للأحلام وآليات الذاكرة. ليأتي الفرق بين الكاتب الذي يعتمد على قاموسه اللغوي الجاهز، ومن يبتكر نظاما علاماتيا جديدا، على عكس صانع الأفلام الذي يرى بازوليني أن عمله أكثر تعقيدا، لأنه لا يملك قاموسا جاهزا يلجأ إليه بل احتمالات بغير حدود. لكنه يتلامس مع الكاتب في الجوهر: «ليس لدى المؤلف في السينما قاموس، بل احتمالات بغير حدود، وهو لا يأخذ علاماته من صورة ما... بل من هيولى حيث يوجد فقط تواصل آلي أو فني في حالة إمكانية ذات ظلال. وهكذا يوصف عمل صانع الأفلام».

ليخرج بازوليني بنتيجة أولية مفادها أنّ المادة التي ينتجها الكاتب ما هي سوى اكتشاف جمالي. أمّا صانع الأفلام فاكتشافه بالدرجة الأولى لغوي ثم جمالي.

إلهام ملهبي: باترسون.. فيلم يحتفي بالرتابة وبالشعر وبالمدينة

يقدم فيلم باترسون Paterson لمخرجه جيم جرموشJim Jarmush الرتابة على طبق ضخم، وجبة كبيرة وثقيلة ودسمة في طبق واحد، الرتابة كأسلوب حياة والشعر أيضا كأسلوب حياة. كما يحتفي الفيلم بمدينة باترسون في ولاية نيوجرسي. يحتفي بهذه المدينة الصغيرة وبشعرائها وأعلامها وكل شخصياتها المغمورة والمشهورة، أهمهم الشاعر ويليام كارلوس ويليامز، الذي تظهر روح شعره على مدى أحداث الفيلم بكامله. شاعر باترسون الشهير الذي كتب عن هذه المدينة كما لم يكتب عنها أحد، يتعقب المخرج نفس خطاه كي يصور لنا روح المدينة من الداخل وينقل لنا نبضها اليومي، كما أنه قرر أن يمنح بطل الفيلم اسم المدينة نفسه إمعانا في الاحتفاء بباترسون. الشاعر هو المدينة والمدينة هي الشاعر.

1. عن الرتابة كأسلوب حياة:

على مدى أسبوع كامل يتعقب الفيلم حياة باترسون، بطل الفيلم، من الاستيقاظ صباحا والذهاب للعمل حتى العودة مساء. حيث قرّر المخرج أن يظهر هذه الرتابة ويضخّمها ويكبّرها في الصورة كي تبدو واضحة جدا ومن ثمة يتمّ الاحتفاء والاعتراف بها كأسلوب جمالي. وهذه ليست أول مرة يعتمد جيم جرموش تيمة الرتابة في أحد أفلامه، فقد ظهرت في بعض أفلامه الأخرى مثل فيلم «وحدهم العشاق يظلون أحياء» only lovers left alive وفيلم «قهوة وسجائر» Coffee and Cigarettes. كأنّه يقول، عبر أفلامه، هذا العالم مضجر ورتيب ولكن دعونا نستشف الجمال من هذا.يظهر هذا الاحتفاء بالرتابة من ذلك المشهد المتكرر كل صباح: الاستيقاظ والنظر إلى الساعة دون تأفّف ودون تعب. إنّها جمالية المتكرر، رتابة لا تدعو للضجر بل تحفز الشعر داخل باترسون وتجعله يكتب قصائد تحتفي بهذا اليومي بكل تفاصيله الدقيقة، قصائد تتعقّب جمالية الأشياء الملموسة والتفاصيل الدقيقة. قصائد ملموسة كصاحبها وأيّامه المتكررة. أمّا الأبيض والأسود اللذان يمكن اعتبارهما لونين باهتين يخلوان من الحياة، فإنّ الفيلم يمنحهما رمزية أخرى. إنّهما عنوان الحب، إنّهما جمال آخر يتكرر في تلك الأيام المتكررة، لورا، زوجة باترسون، تلون كل شيء بالأبيض والأسود، الملابس والجدران والأثاث وحتّى الحلويات. هذه الجمالية المختلفة، التي تعتبرها هي لمستها الخاصة كفنانة صاعدة، تعتبر جزءا من الجمال المحيط بباترسون الشاعر الشاب المغمور الصامت المندمج والمنسجم مع مدينته الرتيبة الصامتة التي تخلو من صخب الحياة لكنها أنجبت شعراء وفنانين ذوي صدى عالمي.

2. عن الشعر اجتماعيا:

هل يمنحك الشعر ميزة اجتماعية؟ أو هل كتابة الشعر ترفعك اجتماعيا درجة أو درجات؟ هل الشاعر ينتمي للحياة اليومية أم منفصل عنها؟ باترسون شاعر يشتغل سائق حافلة، أو سائق حافلة يكتب شعرا (الوصفان كلاهما مناسبان) يعيش حياة رتيبة بين عمله سائقا في مدينة هادئة فارغة لا يحدث فيها شيء يذكر وبين بيته حيث تنتظره كل يوم زوجته بإبداعاتها ورسوماتها بالأبيض والأسود هي وكلبها الضخم، ثمّ مساء يذهب لنفس البار ليلتقي نفس الوجوه ويسمع منهم نفس الكلمات. هذه الأيام المتشابهة والأماكن التي تكرر نفسها والأحداث الخالية من أيّ صخب حياة كلّها تظهر في قصائده التي يكتبها على دفتر صغير في استراحة الغداء أو في الباص قبل أن يبدأ عمله. شاعر مغمور صامت لا يعلن عن نفسه أمام أي أحد بصفته شاعرا، تلك تجربته السرية التي تشاركه فيها زوجته دون سواها. يكتب من أجل أن يكتب، لا يفكر في النشر، لا يفكر في صفة شاعر كصفة يمكن أن تمنحه مكانة بين الناس. يلتقي بطفلة تعرف نفسها أمامه بأنها شاعرة، تسأله عن مهنته فيقدم نفسه بكونه سائق حافلة، في غمار حديث قصير بينهما تسأله الطفلة إن كان يعرف إميلي دكنسون، يجيبها بأنّها من بين شاعراته المفضلات. تضحك الطفلة وتقول بنبرة فيها بعض الاستغراب والسخرية أيضا: عجيب... سائق باص يعرف إميلي دكنسون.شعر المدينة:

اعتمد مخرج الفيلم على قصائد الشاعر رون باجيت Padgett Ron التي كتبها خصيصا لأجل الفيلم، وهي قصائد جاءت منسجمة مع روح الفيلم المتمثلة في الرتابة والهدوء والصمت واللاصخب. جدير بالذكر أنّ رون باجيت شاعر من جيل ستينيات القرن الماضي، تلك الفترة الفاصلة في العالم حيث تم الحسم مع الكثير من المفاهيم السابقة وابتدأت الحياة المدنية الحديثة بكل رسائلها الجديدة. هنا كان من الطبيعي أن يكون الشعر الجديد شعرا حديثا مدينيا، وكان من المحتم أن تظهر موجة جديدة من قصيدة النثر كقصيدة بصرية.

باترسون بطل الفيلم شاعر ابن المدينة، يكتب شعرا مدينيا واضحا ومباشرا يخلو من أي تصنع لغوي أو انزياح أو رمزية. الشعر لذاته، والشاعر لذاته أيضا. هكذا هي المدينة واضحة في التعبير عن نفسها، تخبرك كل يوم نفس الشيء، تخاطبك بلغة مستقيمة خالية من التعرجات. لذلك جاءت القصائد في الفيلم مستقيمة مباشرة رتيبة تشبه المحيط الذي ولدت فيه. لنعتمد هنا تلك العبارة الشهيرة المستهلكة ولكن الصائبة: الشاعر ابن بيئته.

قصائد من فيلم «باترسون»

للشاعر الأمريكي رون باجيت / ترجمة عن الإنجليزية: سعيد حمداوي

توهّج

عندما أستيقظ قبلك وأنت

مستديرة نحوي، الوجه

على الوسادة والشعر منتشر حوله،

أغتنم الفرصة للتفرّس فيك،مندهشا بالحب وخائفا

أنك قد تفتحين عينيك

ويخرج الفجر منك حزينا.

لكن، ربّما، والفجر يغادر

سترين كم أنّهما صدري ورأسي

ينفجران من أجلك، أصواتهما المكتومة

بالداخل كأطفال لم يولدوا بعد خائفين

أن لا يروا أبدا ضوء النهار.

الفتحة في الجدار الآن تتوهّج باهتة

إنّها تمطر مطرا أزرق ورماديا. أربط حذائي

وأنزل لأعدّ القهوة.السّباق

أعبر خلال

ملايير الجزيئات

تنزاح جانبالتفسح لي الطريق

بينما على الجانبين

ملايير أخرى

تبقى حيث هي.

نصل ماسح الزجاج

يبدأ في الصرير.المطر توقف.

أتوقّف.

عند الزاوية

طفلفي كنزته الشتوية الصفراء

يشدّ يد أمّه.

السّطر

في أغنية قديمة

كان جدّي يدندنها

هناك سؤال

«أو هل تفضل أن تكون سمكة؟»

في نفس الأغنية

يتكرّر نفس السؤال

هذه المرة باستعمال البغل والخنزير،

لكن الذي يتردد أحيانا

في رأسي هو سؤال السمكة.

هذا السّطر فقط

«هل تفضل أن تكون سمكة؟»

كأنّ باقي الأغنية

لم يكن موجودا.

رواية تشريح الرغبة لريم نجمي

«تريدين أن تعرفي لم خسرنا تلك الحياة المشتركة، ولم نزلتُ من القطار في منتصف الرحلة؟ لكن المعرفة تساوي الألم. إن كشف مواطن الخلل جارح، لكنه ينقذنا من الاستمرار في خديعة أحدنا الآخر. تماما كما لو أننا نمشي في حديقة جميلة متشابكي الأيدي لكن قدمينا داميتان بفعل الأشواك وشظايا الزجاج، غير أن كل واحد منا يبتسم للآخر ليخبئ شعوره بالألم».

«يوليا» امرأة خمسينية ألمانية تصدم بقرار زوجها «عادل»، ذي الأصول المغربية، الانفصال عنها بعد مرور خمسة وعشرين عاما على زواجهما، فتحاول استعادته وفهم أسباب اتخاذه لهذا القرار، دون أن تعرف أن زوجها يعيش قصة حب مع «جوري» وهي لاجئة سورية قدمت إلى ألمانيا هاربة من ويلات الحرب، والتي وجد فيها عادل صورة المرأة الشرقية التي كان يفتقدها .

«تشريح الرغبة» رواية نسوية بامتياز، نجحت في كشف تناقضات رجل شرقي، وإن تعلم وعاش وارتدى زي الألمان وتحدث بلسانهم، لكنها لم تحرمه حق الدفاع عن نفسه؛ فلقد برعت «ريم نجمي» في استخدام الأصوات المتعددة بحيادية تامة من خلال رسائل متبادلة بين شخوص الرواية كأنها بأقلامهم الحقيقية.

ريم نجمي، شاعرة وكاتبة وإعلامية مغربية، من مواليد الدار البيضاء 1987. خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط وحاصلة على ماجستير في الإعلام من جامعة بون. تقيم في برلين وتعمل في مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية محررة ومنتجة برامج حوارية. إلى جانب عملها الصحفي تشتغل بالترجمة الأدبية وصدر لها عدد من الأعمال الألمانية المترجمة إلى العربية.

نجيب ساويرس يثير سخط أدباء مصر

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (67 عاما)، في كلمة ألقاها في حفل توزيع «جوائز ساويرس للثقافة» السبت الماضي، إن والدته هي من كانت وراء إطلاق الجائزة. فقد كانت تصطحبه إلى «حي الزبالين» بالقاهرة وتوصيه خيراً بالفقراء. فقرر هو وأخواه سميح وناصف «إنشاء مؤسسة تعنى بالثقافة» سنة 2005، هي ما صارت تعرف اليوم بـ«جائزة ساويرس للثقافة». وتعمل لجان الجائزة على اختيار أفضل الأعمال الأدبية التي خطها أدباء كبار وشباب في مجالي الرواية والقصة القصيرة.

وكان أول المعترضين على كلام ساويرس الروائي المصري يوسف زيدان، الذي كتب في حسابه في الفيسبوك: «ليس من عادتي التوقف عند سفاسف الأمور ومحقرات الأخبار، مثل كلامه هذا المنشور والمنتشر... وأثار في نفسي التقزز». وقال زيدان إن الأثرياء ينقرضون لكن الأدباء يخلدون.

ومن الكتاب أيضاً الذين انتقدوا كلام نجيب ساويرس، نجد الكاتب سامح فايز، وهو أحد الفائزين بالجائزة في دورتها السابقة، فقد امتعض قائلاً: «جائزة ساويرس مهمة لا مفر، لكن لازم نجيب ساويرس نفسه يبعد عنها ويركز مع أغنياء الجونة».

كما أن الشاعر المصري أشرف أبو جليل خاطبه قائلاً: «هكذا تكلم المحسن للفقراء نجيب ساويرس (...) هل هذا لائق؟».