تذكرة ذهاب وإياب الترجمة.. تذكرة ذهاب وإياب

-

Télé Maroc

نشرت في : 05/03/2022كانت الترجمة، ومازالت، رافدا ثقافيا وحضاريا مهما. ووعيا بدورها الأساسي في إغناء الفكر وبناء الجسور الثقافية بين مختلف شعوب العالم، وإحداث التلاقح الفكري والإنساني الضروريين لكل نهضة علمية وفكرية، تمّ اعتبار وظيفتها أساسية في التطور اللغوي والفكري. لكن مسارات الترجمة متعددة ومختلفة تقتضي أن تكون في اتجاهين من اللغة الأصلية إلى اللغات الأجنبية وفي الاتّجاه المعاكس أيضا لكي تحقق الآمال المرجوة منها، إنّها، بتعبير آخر، سفر طويل وشاق يستلزم بالضرورة تذكرة ذهاب وإياب. لكن واقع الترجمة على المستوى المغربي ما زال يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما عبّر عنه الكاتب والمترجم محمد برادة بخصوص واقع الترجمة والظروف المرتبطة بها: «... ظلت المبادرات الفردية هي السائدة، وهي جد محدودة قياسا إلى ما يـنجـزه المركز القومي في مصر، أو هيئات أخرى في الإمارات والكويت...أمـا بالنسبة لترجمة أعمال مغربية إلى لغات أجنبية، فالمسألة لا تخضع لرغبة ذاتية أو مبادرات فـردية، بـل هي متعلقة أساسا بـإرادة و«اختيار» دور النشـر الأجنبية التي هي مؤسسات حـرة وتختار وفـق أذواق واهتمامات القراء الأجانب الذين يقـتنون الكتب ويتيحون لدور النشـر الاستمرار. لذلك فـإن تـرجمة أعمال أدبية مغربية بمبادرات فـردية لـن تـنجح في إقناع الناشرين الأجانب وبالتالي لن تـوفــق إلى تـسويق الكتاب المترجم وتوصيله إلى قـرائه المحتمـلين». ومن جهة أخرى إضافة إلى كونها جهدا فرديا فهي تتسم في عمومها بروح نضالية بحسب تعبير الشاعر والمترجم عبد اللطيف اللعبي: «وانطلاقا بداية الثمانينيات، شرعت في ترجمة درويش، والقاسم، والبياتي، والماغوط، وكنفاني، وحنا مينة، وعبد الله زريقة... وكان هذا كله يدخل في تصور نابع من «عمل نضالي»، نضالي لأنه قبل ثلاثين سنة، مثلا في فرنسا، كان حضور الأدب العربي المعاصر رمزيا جدا». وفي هذا الصدد نطرح كل هذه الإشكالات على مترجمين وكتاب مغاربة عن وظيفة الترجمة ومدى تأثيرها عموما على حياتهم الأدبية والإبداعية.

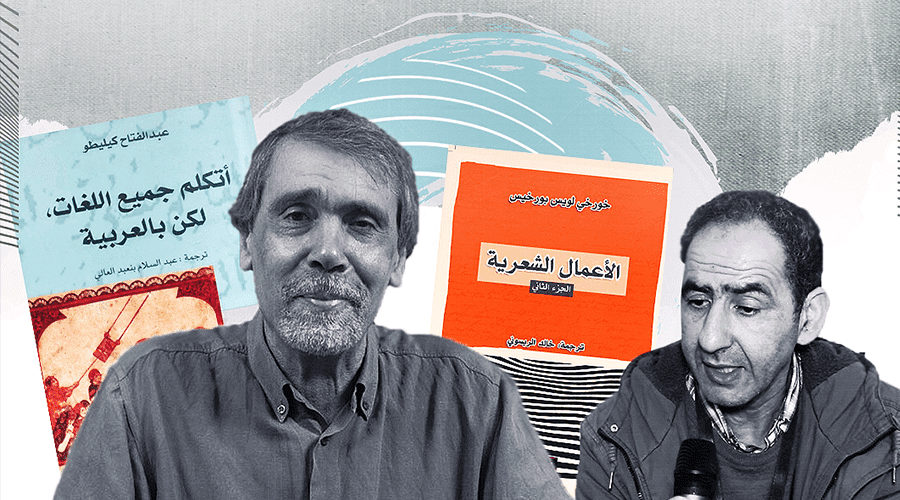

عبد الفتاح كيليطو.. الجَمَلُ وطائر البجعيحيل لفظ العقل في اشتقاقه إلى العُقال والرباط. وهكذا يبدو العقل لجاما وطوقا. ترتسم، والحالة هذه، صورة طائر البجع لملارمي، سجين الثلج، وهو يحرك جناحيه للتخلص منه بلا جدوى، أو ترتسم الصورة الأكثر تواضعا للجَمَل المقيّد مخافة أن يتيه في الصحراء على هواه.

... قد يُقال لي: لك لغتان، ونوعان من الإكراهات: فبما أنت مغاربي، وبما أنت عربي، فأنتَ إلى حد ما جَمَلٌ مضاعف، أو إن شئت، جَمَلٌ مرفق بطائر البجع. ألا تُلقي نظرتك ذات اليمين وذات الشمال؟ أليست هذه النظرة المضاعفة، وهذا الانجذاب المتعدّد، هو الذي يُمكنك من أن تتكلم عن اللغة؟ وإلا فلن يكون ذلك في مقدورك...

لم تُخلف الترجمات العربية لدانتي وثيرفانطيس أيّ صدى يذكر ! وعلى العكس، فإنّ ترجمات المنفلوطي غير الوفية عرفت وقعا مدهشا. وقد نُظر إليها بالأحرى كأعمال مقتبسة، بل إلى حد ما كأصول، إنّها تشكل جزءا من الأدب العربي، بالدرجة نفسها التي تُمثلها الروايات التي كتبت وقتذاك... وبالمثل، فإنّ ترجمة «الليالي» التي قام بها أنطوان غالان، تشكل جزءا من الأدب الفرنسي، مثلما تشكل كليلة ودمنة معلمة أساسية في الأدب العربي. الإبداع الأدبي يسير جنبا إلى جنب مع الترجمة، ومن المؤسف أن المترجمين لا يحظون باهتمام كبير: فالكتب المدرسية التي تَنْصَبّ على تاريخ الأدب العربي كما تشكل أواسط القرن التاسع عشر، انطلاقا مما يُدعى «النهضة»، لا تدرس في الوقت ذاته تاريخ الترجمة.

في القرن التاسع عشر، كان الأدب العربي متعبا خائر القوى، يحتضر في عزلة مضنية. لنسُق الشاعر الألماني غوته بهذا الصدد يقول: «ينتهي كلّ أدب بأن يملّ نفسه، ما لم ينعشه إسهام أجنبي». فما هو اسم الشاعر، أو الناثر العربي الذي يمكن أن نسوقه بين القرنين الثاني عشر والتاسع عشر؟ في نهاية الأمر، إنّ الترجمة قد أنقذت الأدب العربي، وواكبته باستمرار، وساهمت في تجديده، وذلك بالانفتاح على أجناس أخرى جديدة، وارتياد أشكال للكتابة لم يسبق لها مثيل. كما أنها ساهمت في بعث روح جديدة في اللغة الأدبية، تلك اللغة التي عرفت تطورا هائلا، وهذا بالضبط، لأننا وراء ما يكتب نلمس لغة أوروبية. لم يمض كثير من الوقت على الفترة التي كنّا نلحظ فيها إحساسات متمايزة بحسب مرجع اللغة الأجنبية. فكتابة المصريين الأنجلوفونيين (العقاد، المازني) كانت مخالفة للغة الفرنكفونيين (طه حسين، توفيق الحكيم). كانت اللغة الأجنبية تعمل عملها في لغة إبداعاتهم، اللغة العربية فتعيد تشكلها وتعطيها صورة خاصة من السهل التعرّف عليها. كان ذلك يتضح في الأسلوب، وفي العاصمة التي تتم الإحالة إليها، لندن أو باريس، وكذا في المراجع الأدبية كجورج برنارد شو الذي لا يأتي على ذكره أيّ فرنكفوني، وبول فاليري الذي لا يذكره الأنجلوفونيون. كنت شخصيا أشدّ ميلا للفرنكفونيين، أمّا الأنجلوفونيون الذين كانوا يكتبون هم أيضا باللغة العربية، فكانوا بعيدين عن اهتمامي، وأخشى أن يكون الأمر قد ظلّ على هاته الحال إلى اليوم.

لاحظ غوته سنة 1827: «لم يعد للأدب القومي اليوم من معنى، لقد حان إبان الأدب العالمي وعلى كل منا أن يعمل على التعجيل بحلوله». إنّ الأدب العربي الحديث، بمختلف مكوناته من رواية وشعر ومسرح ونقد، هو بمعنى ما ترجمة «كاملة أمينة» للأدب الأوروبي، إنّه مرآة وانعكاس يزداد دقة أو يقل، لما يتمّ خارجا في باريس ولندن. كلما ازداد الأدب العربي قربا منهما، تحسنت حاله، فلم يعد الإلحاح على الهوية أو الأصالة، وكان التخلي عن التفرد ثمن اقتحام الحداثة، التي ليست في الحقيقة إلا المساهمة في الآداب العالمية... التي هي تعددية بالضرورة.

في نهاية المطاف أذعن الجَمَلُ للأمر، بعد أن ملّ نفسه وهو يجترّ ماضيه «المشرق» (متذكرا أنه كان...)، فأخذ يراها في المرآة التي يضعها طائر البجع أمامه.

(أتكلم جميع اللغات، لكن بالعربية ص 19/ 23)

عائشة البصري.. الترجمة سعيٌ إلى نصوص كونية

عن الترجمةبداية لا بد أن نضع هذه المسألة في إطارها العام. الترجمة هي مدخل لغوي إلى حوار حضاري، وإلى ثقافة متعولمة تخترقها جملة من الألسن. فترجمة النصوص الفكرية والإبداعية هي شكل من أشكال الحوار بين متحاورين لا ينتميان للغة واحدة كطريق لاعتراف متبادل بين ثقافات مختلفة، وتبشير بالتسامح، وبتآلف إنساني، لا عزل فيه ولا مفاضلة. إنها المثاقفة في شكلها البسيط، عبر آلية الترجمة. سعيا إلى نصوص كونية.

في هذا السياق، أرى أن الترجمة إلى لغات أخرى، ليست مسألة تخص كاتبا بعينه أو امتيازا لكاتب دون آخر بقدر ما هي خطوة نحو فهم الآخر، وتقريب وجهات النظر. فحين يتحول نص ما إلى لغة أخرى فهو يتحول بحمولاته الاجتماعية والسياسية والحضارية. إن في هشاشة الأدب قوة إنسانية تستطيع أن تجمع ما فرقته السياسة والمصالح الضيقة للبشر.

على المستوى الشخصي، فقد حظيت تجربتي الشعرية والروائية بترجمات إلى العديد من اللغات: الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والتركية صدرت في بلدان مختلفة غير أنه لكل ترجمة صدرت لي ظروف وسياق خاص مختلف، فعلى سبيل المثال أجد أن تأثير الأدب الإسباني واستحضار عوالم وفضاءات وأحداث إسبانية وأمريكو لاتينية لبناء عوالم رواية «ليالي الحرير» أعطت مشروعية لترجمة الرواية للغة الإسبانية، ونشرها في إسبانيا والشيلي بطبعتين مختلفتين لتكون على الأقل نموذجا لمعرفة كيف يتفاعل كاتب مغربي وعربي مع هذا الموروث الثقافي لبلد جار، ودليل على فعالية الترجمة في خلق تلاقح فكري وفني بين كتاب الشعوب باختلاف لغاتهم ... وهو ما أشار إليه الشاعر والناقد الإسباني مانويل جاهيت خورادو في تقديمه للترجمة الإسبانية الصادرة في مدريد «أن ليالي الحرير تحاذي إلى حد ما اتجاه الواقعية السحرية في الأدب الإسباني». على مر السنوات، ومن تلك القراءات المسافرة من ثقافة لأخرى عبر آليات تواصل عديدة، تشربت كتاباتي الكثير من المفاهيم والأفكار، غيّرت رؤيتي للعالم. وأصبحت نظرتي للحياة أكثر رحابة، وأوسع أفقا، قابلة لكل اختلاف.

ماذا قدمت الترجمة لتجربتي الإبداعية؟بطبيعة الحال كل كتاب يترجم إلى لغة معينة يعتبر بابا سالكا لبلد آخر(مشاركات ثقافية، أنطلوجيات، اقتراب من ثقافة أخرى تغني التجربة الإبداعية للكاتب) للإشارة فالترجمة الإسبانية بالذات أعتبرها عبورا إلى الضفة الأقرب: ثقافة وفكرا وذوقا... لهذا حرصت على أن لا أكون طرفا محايدا في جميع الكتب التي ترجمت لهذه اللغة، شاركت في اختيار النصوص اختيار العناوين... لكن أهم ما قدمته لي الترجمة هو فك العزلة عن نصوصي الإبداعية، عزلة لكن أهم ما قدمته لي الترجمة هو فك العزلة عن نصوصي الإبداعية، عزلة فرضتها نظرة غير موضوعية لما تنتجه المرأة في الساحة الثقافية المغربية. أستطيع الآن، أن أدعي أن هذا التفاعل أغنى تجربتي الإبداعية المتواضعة، وجعل النص الإبداعي يوسّع عوالمه ويتنفس بشكل أفضل.

في الأخير لابد من التأكيد على ضرورة اهتمام المؤسسات الثقافية بترجمة الأدب والفكر العربي في ظل ما يعرفه العالم اليوم من تأويلات خاطئة لمقوماتنا الدينية والاجتماعية لأن نظرة الغرب لن تتغير إذا لم نسع لتوضيح الصورة لهم عن الواقع المتحول وهذا الأمر لن يتحقق إلا بترجمة آدابنا إلى لغاتهم ... شريحة كبيرة في العالم العربي تتكلم لغات غربية بسبب الاستعمار لكن قليلون هناك من يقرأ العربية بل نادرون وهم في غالبيتهم مستشرقون وباحثون...

ليس هناك طريق آخر إلى العالمية والخروج من المحلية الضيقة غير ترجمة إنتاجنا الفكري والإبداعي إلى لغات أخرى للتعريف بمنتوجنا الفكري والإبداعي . لقد مضت فترة طويلة على غيابنا عن صيرورة التطور في جميع المجالات علمية فكرية إبداعية، علينا أن ننخرط بقوة في تطوير العالم كما فعلنا قبل قرون سابقة وإلا سنظل مجرد شعوب متفرجة ومستهلكة.

مزوار الإدريسي.. الترجمة تجسيد للتلاقح الثقافييمكن لي، بالنسبة للعوامل المؤثرة في اختياراتي للأعمال الأدبية التي قمت بترجمتها، أن أراوغَ فأقدِّمَ إجابة مثالية حالمة، لا صلة لها بالواقع المعيش وبحقيقة عالم إعادة الكتابة، الذي أعني به الترجمة، كأن أقول لك إنني كلما قرأتُ عملا أدبيا وفتَنَنِي بلغته، وأسلوبه، وبنائه، وعوالمه، إلخ... إلّا وفكَّرتُ في القارئ العربي المحروم، الذي يتعذَّر عليه الإفادة مما لدى الآداب الأخرى، فأقَرِّر أن أُترجِم له ذلك العمل، لكي يرتقي بذوقه، ولينال حظَّه من الجمال والمتعة والخبرة، وليحظى بحيوات أخرى عبر التفاعل مع الحيوات التي تحبل بها آداب العالَم، إلخ.

لكنّ الترجمة، عمل مثل الكتابة، التي نعرف كثيرا من مُمارسيها الذين يلتزمون بكتابة مقال أسبوعي لجريدة، وآخر لمجلة، ورواية لدار النشر... ببساطة، إنهم يكتبون نظرا لوجود قُرَّاء يُقبلون على مُنتَجِهم، ولأنهم يَجنون بذلك ما يسددون به ثمن الكتب التي يقرؤونها والقهوة التي يستهلكونها.

الواقع أني أجِدُني بصفتي مترجِما لا أختلف في شيء عن الكاتب الموصوف أعلاه، فأنا -شأن زملاء كثيرين- أُكلَّف في كثير من الأحيان، من قِبل دور نشر بعينها، بترجمة كتب تَقترِحها عليَّ، وتنتمي لأجناس كتابية مختلفة، فأستجيب أو أرفض وفقا لطبيعة العمل وللعرض المُقدَّم، لأني أعتبر مُنتَجي رأسمالا رمزيا يستحِقُّ المكافأة.

لكنَّ هذا لا ينفي أنني في حالات كثيرة أتقدَّم بطلب دعم وزارة ثقافة أجنبية مثل إسبانيا، مُقابل الترويج لأحد أعمال كُتابها من رحالة أو روائيين أو شعراء... وأجِدُني أتحرّى أن تكون معظم تلك الأعمال ذات صلة ببلدي المغرب، أو بالعالم العربي، فأُعرِّف بكتابات الآخر عنّا، أو بتجاربه في الكتابة بغاية إثراء أدبِنا وإنمائه، مثلما أُسهِم في إبراز تلك الثقافة الأجنبية في وسطنا الثقافي. إنها عملية يستفيد منها كلانا، أي نكون فيها «رابح-رابح».

أمّا في ما يتعلق بالصعوبات التي تعترض عملية الترجمة على مستوى النشر والتلقي فيَصعُب عليَّ الحديث في شأن النشر والتلقي، لأن عملي يقتصر على الترجمة، أما النشر فمهمة تتكفل بها دار النشر، بينما التلقي مسؤوليةُ مؤسَّساتِ استطلاع الرأي، التي تُعنى بواقع القراءة واستهلاك الكتاب.

ومع ذلك، يُفترَض في الناشر أن يَسْهر على الترويج للعمل المترجَم، لأنَّه يُعفى من دفع أتعاب المؤلِّف والمترجِم معا، طالما أن وزارة الثقافة الإسبانية مثلا هي التي تتكفّل بدعم مُستحقّات الترجمة للمترجِم، لكنّ المؤسِف هنا هو أن دور النشر ترفع ثمن ذلك الكتاب المدعوم أصلا، بحيث نجد ثمنه يصل في السوق إلى أربعة أضعاف ثمنه الأصلي، وهذا مؤسف جدا. لكنّ الناشر يُبرِّر ذلك الغلاء بِشَره الموزِّع، الذي يختصم من الثمن أزيد من 50% من ثمن الكتاب.

أمّا الكتاب الذي تُعْرَض عليَّ ترجمتُه من قبل ناشر، فإنّ مهمتي عندئذ تقف عند ترجمته، وتسليمه للناشر، ثم تصحيح نسخته النهائية، وإبداء رأيي في الغلاف أحيانا، مع الإلحاح على إظهار اسمي في الغلاف، ولا أتدخل في أمر توزيعه بتاتا.

أمّا عن وظيفة الترجمة فيمكن القول إنّه لا تطوُّر في مضمار الأدب المحلي دون الانفتاح على آداب العالم، قديمِها وحديثِها. وأرى أن بيت الأدب المغربي يحتاجُ إلى أن تُشرَع نوافِذُه وبابُه أيضا، لكي يدخله هواء الإبداع العالمي، الذي يُسهم في تجديد دمائه، وتضطلع الترجمة بهذه المهمة عبر إمدادها لآدابنا المحلية بالغريب الذي لدى الآخرين. ويُفَترَض في ذلك الغريب أن يكون الفاعل الأساسَ في تحريك الآسن، ورَفْدِنا بالجِدّة، والدفع بأدبنا إلى المغامرة ليس في الرواية وحدها، بل في الأجناس جميعها، وفي تجسيد التلاقح الثقافي.

وفي الوقت ذاته، ينبغي للدولة أن تستثمر في الأدب المغربي من خلال ترجمته إلى لغات العالَم الرئيسية، لأن «علامة المغرب» لا تقتصر على الآثار والألبسة والطبخ، إلخ... بل يُقدِّمها الأدب المغربي المترجَم أيضا. ويتهيَّأ لي أن تأسيس «الهيأة الأكاديمية العليا للترجمة»، في أكاديمية المملكة المغربية مؤخَّرا، تحوُّل دال في سياستنا الثقافية، قد يكون إعلانا عن انخراطنا رسميا في هذا المشروع.

شكير نصر الدين.. الترجمة ذلك القريب الذي لا يعترف بفضله أحد

بصرف النظر عن التمييز الأجناسي للنصوص، بين أدب وفكر، فإن المحرك الرئيس لنقلها إلى العربية كان ولا يزال هو تقديم خدمة لقارئ لغة الضاد بسد تلك الهوة الواسعة الفاصلة بين ما تنتجه دور النشر الأجنبية، من كتب باللغة الفرنسية والمكتبة العربية وقد تزامن ذلك في ما يخصني مع ما يمكن أن نسميه بحركية الترجمة التي شهدها المغرب نهاية ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي إذ كانت الحاجة ماسة إلى نقل نصوص مؤسسة في النقد الأدبي وفي الفلسفة وباقي أصناف العلوم الإنسانية والاجتماعية حيث قدّم المترجمون المغاربة للمكتبة المغربية بوجه خاص وللخزانة العربية عموما نصوصا تحمل أسماء أمثال بارت، فوكو، كريستيفا، إيكو، باختين وغيرهم مما ضخ دما جديدا في الدرس النقدي والفلسفي المغربي والعربي بل وكانت له آثاره حتى على الإبداع الأدبي في صنفي الرواية والقصة والشعر، والحال أن الحقل الأدبي والنقدي آنذاك كان يدور في حلقة النقود التاريخية ـ الاجتماعية ـ النفسية التي وصل مستواها حد الإشباع وكان لزاما البحث عن منافذ مغايرة صدف أن تمثلت في ما أطلق عليه تجاوزا البنيوية من خلال مدرسة باريس في السرديات والسيميائيات وعبر أعمال فوكو وليفي ستراوس وغيرهما.

أمّا عن الصعوبات التي تعترض عملية الترجمة على مستوى النشر والتلقي فأظن أن حال الترجمة من جهة النشر أحسن وإن كان لا يرقى إلى المأمول مقارنة مع نشر الأعمال المكتوبة بالعربية مباشرة، أقصد أن المترجم يجد منفذا إلى دور النشر، خاصة العربية منها، أفضل مما يحدث للشاعر أو الروائي أو كاتب القصة، ذلك لسبب بسيط هو منطق السوق المؤسف بين طلب وعرض، الغالب أن الناشرين يجدون ضالتهم في الترجمات لأنها مربحة في رأيهم ولا يراهنون إلا قليلا على بعض الأسماء عند نشر الأعمال المكتوبة بالعربية أصلا. هذا لا يعني أن المترجم يجد الطريق سالكا إلى النشر بسهولة، بل إن قيمة الأعمال المترجمة هي ما يحمل هؤلاء على قبول مقترحاته، طبعا هناك صعوبة في الوصول إلى ناشر يتعامل بمهنية والجميع على اطلاع بما يحدث للمترجمين، كما الكتاب، من مشاكل تتعلق أساسا بالأجر المقابل للعمل وبسوء التوزيع، بل هناك دور نشر تهضم حقوق المترجم ولا تسلمه لا أجرا ولا حتى نسخ من ترجماته ومرد هذا الواقع إلى أن أغلب الناشرين يتهربون من إبرام العقد مع المترجمين والكتاب، الذي هو شريعة المتعاقدين. أما بخصوص التلقي، أعتقد أن الترجمات كغيرها لا تحظى بالمتابعة وإن كان يتم الاستفادة منها في الدرس النقدي والفلسفي على حد سواء.

أمّا بخصوص وظيفة الترجمة في مد الأدب المغربي بالإشعاع الكفيل بتطوره وتقدمه فأعتقد أن الترجمة هي ذلك القريب المسكين الذي لا يُعترف بفضله إلا قليلا، ذلك أن الأدب المغربي بصفة خاصة تخلص من أسباب جموده بفضل الترجمة إذ حينما تم نقل نظريات الأدب والنقد والفلسفة فإن الأدب وجد لنفسه هواء جديدا وفتحت له سبل لم يعهدها من قبل في تنويع أساليب الكتابة وفي التخييل، يكفي التذكير هنا بمنجزات الترجمة المتصلة بالنقد الأدبي التي من خلالها تعرف الأديب المغربي على «الرواية الجديدة» التي سار على إثرها الكثيرون سواء اعترفوا بذلك اليوم أم لم يعترفوا، ولا يمكن لأحد أن ينكر تأثيرات مفاهيم ومقولات أساسية مثل تعدد الأصوات، ووجهات النظر أو التبئير ودمج نصوص من أجناس مختلفة في النص الواحد: رسائل، أخبار، وثائق، إلخ... هذا ما حصل مع الأدب الروائي وقل ما يماثله عن تأثر الشعراء عندنا بكاليغرافيا أبولينير، أو قصيدة النثر وتنظيرات سوزان برنار في أشعار راجع وبنيس والسرغيني وبنطلحة وغيرهم.

محمد ندالي.. الترجمة لها تأثير على حياة الكاتب

أودّ أن أوضح، قبل أن أجيب عن سؤال الظروف التي تمت فيها ترجمة أعمالي الأدبية، أنّ نصوصي حتى هذه اللحظة لم تتم ترجمتها إلّا بشكل جزئي: أشير هنا إلى «نصوص مختارة» Morceaux de choix (رواية مترجمة إلى العربية من قبل حسان بورقية ومحمد ناجي، وإلى اللغة الإسبانية من قبل Rocio Ahuja) وبفضل Jean de la Fontaine إلى اللغة الصربية من قبل Ljiljana Matic ورواية «منزل سيسين» التي هي بصدد الترجمة إلى اللغة الإيطالية. ثمة أيضا مشروع لترجمة روايتي الأولى إلى الإنجليزية الأمريكية. القصة القصيرة الحاملة لعنوان باب أغمات التي نشرتها ضمن الكتاب الجماعي «مراكش السوداء» الذي كان بإشراف من ياسين عدنان الشاعر والروائي باللغة العربية، وترجمت إلى الإنجليزية من قبل كاتي شيرين عسّاف.

أمّا في ما يتعلق بظروف الترجمة يمكنني القول إنها ترتبط في الغالب بقارئ فرانكفوني (غير فرنسي) يقع في حب الكتاب المكتوب بالفرنسية فيقرر ترجمته إلى لغته الأم (العربية، الإسبانية، الإيطالية، الصربية، الإنجليزية...) بهاجس تقاسم انجذابه. إذن يدخل في تواصل مع أحد ناشري المغاربة أو الفرنسيين، أو يتواصل معي مباشرة. بعد توقيع التعاقد الخاص بحقوق الترجمة، يشرع المترجم في عمله. كلما واجهه مشكل يتصل بي ونحاول معا أن نجد حلا. الأنترنيت سهّل كثيرا هذا العمل. عندما تشرف عملية الترجمة على الانتهاء يكون لدي الحق في إلقاء نظرة أخيرة قبل النشر.

أمّا عن تأثير عملية الترجمة على حياتي الأدبية والإبداعية، فحتما ينبغي القول إنّ بمجرد أن تتم ترجمة الكتاب يربح الكاتب قراء جددا عبر العالم، لديهم في غالب الأحيان نظرة أخرى في النظر إلى الأشياء. أحيانا يتم استدعاء الكاتب للقاء بهؤلاء القراء بهدف مناقشة الكتاب. في سنة 2009 استدعيت إلى إسبانيا لأن روايتي «نصوص مختارة» كانت قد فازت بجائزة عالمية (Premio Internacional de la Diversidad). حضر جمهور كبير خلال حفل تسليم الجائزة. الكثير منهم طرحوا عليّ أسئلة كانوا يرغبون من خلالها معرفة المزيد عن كتابي، وعن ظروف الكتابة وعن تفاصيل أخرى. لحسن الحظ لم أنس لغتي الإسبانية. الترجمة إذن، لها تأثير على حياة الكاتب.

أمّا عن وظيفة الترجمة ودورها في مدّ الأدب المغربي بالإشعاع والتطور، فلديّ القناعة الراسخة بأنّ الترجمة هي الوسيلة الوحيدة لتصدير أدبنا الوطني إلى العالم وبالتالي تحقيق العالمية. لا مجال للتذكير بأن بفضل الترجمة إلى الفرنسية للتحفة الأدبية لمحمد شكري من قبل الكاتب المغربي الطاهر بن جلون (نشرت في باريس لدى ماسبيرو) وعلى الخصوص، الترجمة الإنجليزية لبول بولز حيث اكتشف الغربيون الأدب المغربي المكتوب باللغة العربية وجعلت من محمد شكري الكاتب العالمي. سنتذكر دائما مرور كاتب «الخبز الحافي» في Apostrophe ذلك البرنامج ذائع الصيت الذي كان يقدمه Bernard Pivot. منذ ذلك الحين، شرع الكثير من القراء الفرنسيين بالاهتمام بالأدب المغربي.

محمد قنور.. عشق بين لغتين

الترجمة مرآة الأدب وثقافة وحضارة البلد، فيمكن لأي كيان القول «أنا موجود» عاكسا جماليته للعالم. لقد وصل العالم، على اختلاف توجهاته، إلى فعل التسامح والتعايش بسبب الترجمة بدءا من الشفوية إلى المخطوطات مثل الكتب المقدسة والإبداع الأدبي. وللاحتفاء بحضارتنا يجب الاهتمام بترجمة إنتاجاتنا الثقافية إلى لغات أخرى، على غرار الترجمة إلى لغتنا العربية. وكمحاولة للغوص في هذا البحر العميق، سأجيب عن سؤال لماذا نترجم؟ مرتكزا على ترجمة الإبداع الشعري.

في الحب، يعيش العاشق حالة أخذ ورد، وحالة صعود وهبوط لشد حبل الالتياع. إنه الحب الذي يربط اثنين، وللوصول بالعلاقة إلى الكمال يجب أن يكون الوثاق متيناً. وفي فعل الترجمة، يصير المترجمُ هذا الوثاق الذي يجمع بين عالمين، وليس فقط بين لغتين؛ لِما يتطلبه الأمر من جهد ووقت ومزاج وتضحية.

فيقدم المترجم نفسه كأداة ربط بين عالمين مختلفين محاولا الجمع بينهما في بيت واحد كزوجين في ائتلاف. وهذا يتطلب دراية شاملة بالحرفة، فإتقان لغة مصدر النص ولغة الترجمة أمر متجاوز. إذ أن الترجمة تتطلب أيضا الإلمام بثقافة وحضارة وبيئة النص الأصلي حيث تشكلت جماليته ونمت، ثم لزوم التفنن في نقله بكامل جماليته إلى ثقافة وحضارة وبيئة اللغة المترجم إليها. وبالتالي، يقف بين الاثنين باحترام لكلا الطرفين. وفي هذا الصدد، أجد ترجمة الشعر أصعب مهمة؛ لِما تتطلبه من حنكة واحتراس. فهناك من يتقبلها مثل الأديب جون درايدن الذي يجادل بأن «جميع المعاني والمفاهيم قابلة للترجمة وما يمكن قوله في لغة واحدة يمكن نقله إلى لغة أخرى»، وهناك من يرفضها مثل جاكبسون الذي يرى أن «الشِّعر، بحكم التعريف، غير قابل للترجمة». لكن، أين البديل؟ أو ما هو السبيل؟ للوصول إلى كل الشعر الذي يكتب في كل بقاع العالم بلغات مختلفة. هل علينا التمكن من كل لغات العالم؟! فالشعر يدفعنا إلى حب اكتشاف الآخر والاحتكاك بثقافته وفكره رغما عن المسافة الشاسعة التي تفصلنا به.

وكما تقول المؤلفة البريطانية جين بواس-باير في كتابها (الترجمة والأسلوب) 2019: «في خضم مواضيع الترجمة، تعدّ ترجمة الشعر هي القضية الأكثر إثارة للجدل التي يسببها الصراع الحالي بين الشكل والمحتوى وكذلك اللغة الشعرية التصويرية العالية. ويحتاج المترجم المهتم بالشعر إلى مزيد من الجهد والإبداع لترجمة الهياكل واللغة التصويرية المعنية بالشعر». في هذه الحالة، يجب أن يكون المترجم شاعرا. ولكي يكون كذلك، وبغض النظر عن تجربة حياته الشخصية، يجب أن يقرأ الكثير من الشعر باللغتين ليستغور المعاني والأفكار الشعرية ويستكشف مرادفاتها أو مقابلاتها هنا وهناك، قبل الشروع في الترجمة.

إن ترجمة نص لا تعني بالضرورة تحويله إلى لغة أخرى مع الاحتفاظ بشكله مائة بالمائة، لكن الأمر يشبه تغيير لون صباغة جدار؛ فيظل الجدار في مكانه مع الاحتفاظ برونقه، ولِمَ لا منحه المزيد من الجَمال. وبالتالي، تظل الترجمة محاولة لإيجاد نص مشابه في لغة أخرى. وإعادة إنتاج لنفس النص في اللغة المستهدفة.

... صدر لي كتاب «حُلَّ لُغْزِي: القصائد الكاملة للشاعر ستيفن كراين» سنة 2019 عن منشورات بيت الشعر في المغرب. صدر بعد سنين من العمل والانتظار، نظرا لصعوبة إيجاد كل القصائد التي تعدت المائة، ونظراً لقوة اللغة الشعرية التي يستعملها الشاعر، والذي يعتبرُ رائد المذهب الأدبي الطبيعي والواقعي.

قبل بدء عملية نقل القصائد إلى اللغة العربية، كان علي أولا دراسة ثقافة الشاعر وخلفيته ونفسيته والزمن الذي عاشه بتقلباته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضبط سياق نصوصه وطرد علامة الاستفهام التي لازمتني في البداية: «لماذا كَتَبَ هكذا؟»، فألزمتُ بأن أعيش حالة الشاعر إلى درجة التأثر بنمط حياته. مانحا الوقت الكافي لنصوصه مع القيام ببحث شاسع في النوع الأدبي الذي كتب فيه وقراءة الكثير مما كُتب عنه من مدح إلى انتقاد لاذع.

إن ترجمة كراين جعلتني أتحمل فكرا بحمولة جمالية هائلة، شغلتني عن اليومي والمألوف بفانتازياتها وغرائبها ومخيالها الفني. وتطلب مني الأمر أزيد من خمس سنوات لإتمامها. فكنت طيلة الوقت، أحمل مؤلفات الترجمة حيثما ذهبت في المقاهي والمطاعم والمدارس والمكتبات، في العمل وفي السرير. وبعد عمل شاق ومحاولة تقديم أفضل ما يمكن، تقبّلتُ قول الكاتب بورخيس: «الترجمة قبلةٌ من خلف الزجاج.» ففعلاً لا يمكن تحويل نفس النص من لغة إلى لغة، لكن، يمكن نقل معانيه الجميلة.

خالد الريسوني.. الترجمة سفر بين ضفاف قارات بعيدة

تتوخى الترجمة إنشاء جسور نحو متعة القراءة، أليست الترجمة في نهاية المطاف استجابة متواطئة لإشراك الآخر في قراءاتنا وفتح أفقه على متعة ينشدها كل قارئ للأدب، ومن ثم فالترجمة أولا وأخيراً هي قراءة، لكنها أيضا إعادة كتابة عميقة بلغة جديدة من قبل مترجم يفترض أنه يمتلك أسرار اللغة الأصل للعمل المترجم، والقدرة على إعادة كتابته اللغة المستهدفة... إن مسار كل ترجمة لا يتحقق إلا بالسفر بين لغات أو قارات أدبية، فهي سفر بين ضفاف قارات بعيدة... ما العوامل التي تتحكم في اختيار الأعمال الأدبية التي قمت بترجمتها؟ هناك عوامل عديدة أولها أن يكون العمل الأصل الذي سأترجمه واقعا في قارة لغوية تكون قراءتي قادرة على أن تتملك أسرارها وتنفذ إلى أعماقها، فهما وتحكما ومعرفة وقدرة على إعادة الكتابة، أنا لا أفهم مثلا كيف يترجم شخصٌ لا يزال يتهجى الكلمات ولا يحسن قراءتها بشكل صحيح، كأن يتلفظ اسم شاعر خطأ إذ عوض أن ينسخ «غويرالديس» يلتبس عليه الأمر فيكتبها غيرالديس مثلا، ناهيك عمن لا يتقن لا لغة الأصل للعمل ولا اللغة المستهدفة، فتكون الجريمة مزدوجة مع سبق الإصرار والترصد، العامل الثاني وهو أساسي بالنسبة لي أن يكون العملُ المترجَمُ قد حقق لي متعة ذاتية كقارئ، فأنا لا أترجمُ إلا ما تملكني في قراءتي، لأن الترجمة يجب أن تحقق للمترجم متعة، وهو يقوم بعملية النقل من لغة إلى لغة أخرى، وإلا ستصير العملية عقابا مريرا وعملا ثقيلا لا يتحمله المرء، وهذا ينعكس أيضا في جودة الترجمة، كيف تبدع في ترجمة نص تتجرعه كأسا من العلقم. التحفيز عاملٌ أساسي في كل ترجمة جيدة وبدونه يلغى الإبداع من أصله وفصله، ثم أخيرا من المفترض أن يكون العمل المترجم مندرجا ضمن مشروعي الأدبي الشخصي، كأن أترجم لشعراء أتقاطع معهم في تصوري للشعر أو يقعون في دائرة اهتمامي باحتمالات شعرية ممكنة، لكن متعة القراءة وإشراك الآخر في هذه المتعة يبقى أهم موجّه لكل مشروع ترجمي جاد، إن إيصال صوتنا للآخر واستضافة الآخر في لغتنا طموح مشروع لكل مترجم جاد ومبدع شرط ضمان المتعة الجمالية والمعرفية للقارئ الذي نحاول إشراكه في القراءة...

وبخصوص عملية نشر الترجمات وتلقيها، فيجب أن نؤكد هنا أنه كما للمترجم مشروع، فالناشر أيضا له مشروعه، وهو مشروع تتحكم فيه عوامل ليست بالضرورة جمالية وإبداعية، لأن هناك استثمارا ماليا، والاستثمار المالي يتوخى تحقيق الربح وبلوغ سقف معين من العائدات المالية، لذلك مثلا يتم الترحيب بالسرد أكثر من الشعر. فالسرد حسب بعض الناشرين له قراء بينما الشعر يقف في واقعنا الراهن مرتهنا لقارئ غائب. هكذا يغدو الشعر مكبلا من حيث انتشاره في المكان والزمان، فزمننا ليس زمنا شعريا، بل إن كثيرا من الشعر اليوم صار يتفاعل مع السردي ليس لمحو الحدود بين الأجناس الأدبية، بل خضوعا واستسلاما لزمن مهيمن هو زمن السردية بامتياز. لكن عندما يتعلق الأمر بالنشر على مستوى المجلات والملاحق الثقافية، فإن نشر الترجمات شعرا وسردا صار يحظى باهتمام استثنائي، ربما لأننا اكتشفنا أن تجديد إبداعنا الأدبي لا يكون إلا بقراءة التجارب الإبداعية العالمية...

والواقع أن تجديد الأدب العربي عامة، والمغربي منه على وجه الخصوص، لا يمكن أن يتحقق في دائرة منغلقة على ذاتها، بل فقط من خلال التفاعل مع التجارب الإنسانية لدى الشعوب والأمم الأخرى وهذا تحققه الترجمة إلى حد بعيد. لكن أيضا يجب على المغاربة أن يفكروا بأن إشعاع الذات وتحققها في الفضاء الإنساني لا يكون إلا بترجمة أدبنا إلى لغات أخرى، وذلك لفرض حضورنا الإبداعي على المستوى العالمي والإنساني... يجب أن ننقل صورتنا الإيجابية إلى الآخر من خلال الإبداع، وهنا تستطيع الترجمة أن تلعب وظيفة أهم من وظيفة الدبلوماسي، نحن نعرف اسم غابرييل غارسيا ماركيز لكننا لا نعرف اسم رئيس كولومبيا!