العروي الكتابة الروائية عند العروي اختيار وضرورة

-

Télé Maroc

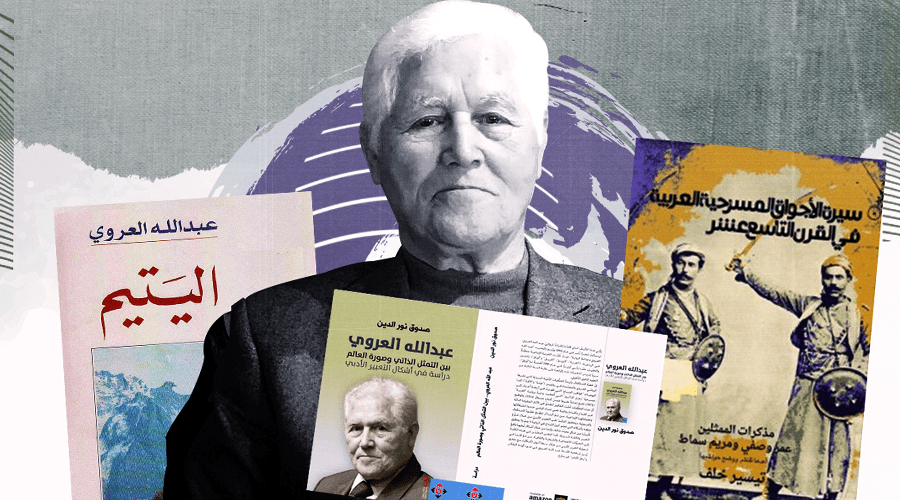

نشرت في : 21/01/2022يأتي هذا الحوار مع الناقد والروائي صدوق نورالدين ليضيء جوانب من مساره النقدي الذي كرس قسطاً أوفى منه لدراسة الآثار الإبداعية للأستاذ عبد الله العروي، وفي سياق إصداره لكتابه الثالث الذي تناول تجربة: «عبد الله العروي بين التمثل الذاتي وصورة العالم». (ناشرون وموزعون/ الأردن. 2021).

ركز صدوق نور الدين في الحوار على بدايات الاهتمام النقدي بأعمال عبد الله العروي الروائية، وعلى العوامل التي دعت النقاد العرب لأن يتغاضوا عن هذه التجربة، كما تم التطرق إلى التداخل بين الفكري/ الإبداعي، وإلى الخلاصات التي انتهي إليها في هذه التجربة الأدبية العميقة والرصينة.

– تفرغت منذ سنوات لدراسة الأعمال الروائية لعبد الله العروي، ما الذي جذبك في أعماله الروائية؟

– تأسس الاهتمام بدراسة الأعمال الروائية للأستاذ عبد الله العروي بداية السبعينيات، إذ حصل أن كنت في زيارة لمدينة الجديدة، وتوقفت كالمعتاد أمام واجهة أعرق مكتبة بالمدينة (الأمل)، حيث طالعني غلاف قصة «الغربة» للأستاذ عبد الله العروي. كانت في طبعتها الأولى التي صدرت عن (دار النشر المغربية / 1971)، فلم أتردد في شرائها وما زلت أحتفظ بها وأحافظ عليها إلى اليوم. حينها كنت أدرس في السنة الثانية ثانوي (الثامنة إعدادي حاليا). قرأت النص الذي بدا لي مستغلقا، واجتهدت في الكتابة عنه في جريدة أسبوعية. كادت الكتابة تودي بي إلى السجن، خاصة وأني اعتمدت مقطعا من القصة يحكي عن أحد باشوات المدينة (أزمور) في الخمسينيات، فاعتقد باشا السبعينيات أنه المقصود. يرد في المقطع: «- انظر إلى هذه المدينة. ماذا جد فيها منذ خمس سنوات؟ يصل صديقنا غدا فيجدها كما تركها نائمة تائهة. قبل أعوام معدودة كنا نتجمع حول آلات الإذاعة نتلقف الأخبار واليوم ننتظر عائدا نستفسره. قبل أعوام عجزنا عن أخذ الأمور بحزم فلم نساهم في سير الأحداث. واليوم ها هو الشرطي يلعب الكارتة ونحن نغشى الأزقة ليلا وممثلو الحركة يتخاصمون في ما بينهم والباشا نائم ليلا ونهارا بين نسائه وبين المشتكين.» ( قصة «الغربة»).

إلا أن تدخل أحد النابهين، لاحقا، كان في صالحي.

بيد أن أول ما لفت نظري التحديد الأجناسي المنصوص عليه (قصة) وليس (رواية). والواقع أن الإجابة عن التحديد القصدي وليس الاختياري يرد في الكتاب العمدة «الإيديولوجية العربية المعاصرة» (1995)، وبالضبط في الفصل الأخير الموسوم بـ «العرب والتعبير عن الذات». ذلك أن الأستاذ العروي، بعمق ثقافته واطلاعه الموسع على الرواية العالمية، اعتبر المجتمع العربي مجتمع قصة وليس رواية لانتفاء الميدان الذي يعد محفلا للحكي والتعبير. وإن أذكر، استثنى مصر من هذا الرأي وأبدى ملاحظة نقدية عن اللغة الروائية لنجيب محفوظ. وهي الملاحظة التي لم ترق الراحل جابر عصفور.

على أن قصة «الغربة» ضمت على السواء نصا مسرحيا وسمه الأستاذ العروي بـ «رجل الذكرى»، وحدده في البداية بـ «حوار تلفزيوني». هذا (الضم) برره الأستاذ كالتالي، علما بأنه سيحذفه في الطبعات اللاحقة ليظهر بشكل مستقل في كتاب سنة (2014) وصدر عن المركز الثقافي العربي: «... والحوار هيكليا متفرغ عن القصة لأنه يدور في ذهن إدريس وهو في مسقط رأسه يفكر في أمره وينتظر أخبار مارية المهاجرة. بسبب الازدواجية المعهودة لم يحمل بطل الحوار اسمه بل اسم نقيضه عمر كما أن ختام الحوار جاء أوضح من خلاصة القصة لأن الفكر يسبق دائما الحياة. هذه حقائق سقتها هنا ليستقيم الحكم لا لأرغم القارئ على الاعتراف بانسجام لا يراه بين العملين.» (الغربة: 1971. ص/201).

ولي أن أضيف أن لا أحد من النقاد الذين تناولوا القصة في فترة صدورها أو المراحل المتأخرة، تناول النص المسرحي بالتحليل والنقد وتفسير العامل الرئيس لهذه الإضافة (إدريس نقوري (الوادنوني سابقا)، لحميداني حميد، أحمد اليبوري وغيرهم). فالأستاذ العروي لم يضف النص اعتباطا. إنه وعي المبدع بمنجزه، بما يقدم على التفكير في كتابته. وإلا فما القول أمام رأي كهذا:

«ما شجعني على نشره مجددا رغم عيوبه الجلية والكثيرة هو أنه يتضمن نواة كل ما ألفت في ما بعد أكان إبداعا أو نقدا ثقافيا». (رجل الذكرى. ص/7)

وما يحق أن يوسع عوامل الاهتمام، صدور رواية «اليتيم» (1978). هذه الرواية مثلت نقلة أولا من جنس القصة نحو الرواية، بمعنى آخر من مجتمع القصة إلى مجتمع الرواية. على أن الناظم الرئيس بين «الغربة» و«اليتيم» أكثر من مكون (الشخصيات، الفضاء، الذات وغيرها). إذن نحن أمام استمرارية سوف تتوسع في الروايتين اللاحقتين «الفريق» (1986) و«أوراق» (1989).

وبذلك فالقراءة النقدية ودائرة الاهتمام تتحقق بالربط بين السابق واللاحق. فالثابت أن قراءة أي روائي لا يمكن تحققها إلا انطلاقا من شمولية الرؤية لمختلف آثاره الإبداعية. وهو المنحى الذي نحاه الأستاذ محمد برادة في دراسته الرائدة لرواية «اليتيم».

إن العوامل السابقة جسدت الدوافع الحقة لهذا الاهتمام الموضوعي والجاد.

– لا يتحدث العرب تقريبا عن عبد الله العروي الروائي، لماذا في نظرك؟

– أعتقد بأن هذا التصور – إن اعتبر – يدفع للتساؤل: من هو قارئ الرواية؟ وأية رواية تستدعي فعل القراءة؟

لقد جرت العادة أن من قراء الرواية من يركز على الحكاية دون إيلاء الأهمية للصيغة أو الطريقة التي تحقق وفقها فعل الحكي. والأمر ذاته ينسحب على الروائيين. وهنا لا بد من إثارة مسألة ثقافة الرواية سواء بين من يكتبها أو من يتلقاها. فثمة من يختار الكتابة التقليدية بحكم تواجده في مجتمع يراهن على المحافظة في أشكال تواجده، وهنا نجد أنفسنا أمام انتصار للحكي. ومن ينزع إلى الصوغ الحداثي مسايرا تحولات الكتابة الروائية، وهنا يستوقفنا من يسرد. وتباين كبير بين من يحكي ومن يسرد. فالجميع يحكي ولكن ليس الكل يسرد. فدستيوفسكي ليس بروست أو جويس. وخيري شلبي ليس ربيع جابر والروائي عبد الله العروي ليس عبد الكريم غلاب أو عبد المجيد بن جلون. ونستحضر ما عبر عنه الأستاذ العروي بقوله: «كيف نكتب مثل بلزاك في عهد بروست، مثل شكسبير في عهد بيراندلو، مثل موبسان في عهد همنغواي» (الإيديولوجية: 1996. ص/ 21)

ونتمثل على السواء هذا التوضيح الوارد في الجزء الرابع من «خواطر الصباح»، ويقوي ما ذهبنا إليه: «أنهيت مراجعة قصة اليتيم. واجهت صعوبات كثيرة، قديمة وجديدة. أهمها تطفل المصحح اللبناني الذي أراد «مشرقة» الألفاظ. قد يغفر له ذلك لو كان النص فلسفيا أو سياسيا تاريخيا. لكنه ينافي رؤية الغرض من العمل الروائي.......

قصة اليتيم يجب أن تكون يتيمة في الأسلوب، في الرواية، في القاموس؟ رؤية يتيم يناجي نفسه، يسترجع ذكريات متناثرة، يعبر عن شعوره المتغير بلغات متفاوتة، عربية فصيحة وأخرى هجينة.» (ص/ 39 – 40)

وهنا أسوق بالتحديد الطرائف التالية:

1/ سألني مرة الروائي المصري صنع الله إبراهيم حول أي شيء تشتغل. فأجبته على الروائي عبد الله العروي. فقال بالحرف: لم أستطع إنهاء روايته «الفريق».

2 / عندما صدر كتابي «عبد الله العروي وحداثة الرواية» (1994)، دعيت من طرف جمعية لتقديمه في مدينة الخميسات. كانت للمقدم إسهامات في الكتابة، لولا أنه جيش تلاميذ يدرسهم معتبرا أن لا علاقة للأستاذ العروي بالرواية.

3/ وأما في طنجة، فكتب لي أن أجالس محاميا متقاعدا في التسعين من عمره، وأمضى سنوات محاميا في إحدى الدول الأوروبية. قال لي: إن العروي ليس نجيب محفوظ.

هذه الآراء التقليدية وليدة غياب الرؤية المستجدة للكتابة الروائية، علما بأن التحديد الدقيق لكيفية كتابة الرواية غير موجود، وهو ما عبر عنه أكثر من روائي عالمي. وأذكر أن الروائي الأمريكي جيمس هاريسون تمرد على ناشره موضحا أنه لن يكتب من اليوم إلا وفق مزاجه.

ولعل مما أتذكره بصدد الروائي عبد الله العروي، ما جاء به الأستاذ أحمد اليبوري في دراسة له عن «الغربة». يقول: «..وبالتأكيد فإن الغربة تمثل نقطة تحول في الكتابة الروائية بالمغرب، فبعد أن كان المضمون الوطني – السياسي- الاجتماعي مهيمنا وملهما، في آن واحد، لجل الروائيين، أصبح الشكل هو نقطة الارتكاز التي دونها لا يتأتى ولوج فضاء الرواية، بمختلف أبعادها الإيديولوجية والرمزية.» (دينامية النص الروائي).

ويمكن أن نضيف لما سبق بأن صورة العروي المفكر – وإلى حد ما – حجبت الروائي، ولئن كنت أعتبر قوة الأستاذ العروي تكمن في الرواية، إذ يستحيل أن لا يستدل بنص روائي أساسا في كتاباته الفكرية أو يومياته. ومؤخرا استوقفتني في الجزء الثالث من يومياته مقارنته (وهو جانب الناقد الأدبي في شخصه) بين روايتي: «المغامرة الملتبسة» وسيرة «أديب». يقول: «من قال، بعد سن معينة لم نعد نقرأ بل نكتفي بمراجعة ما قرأنا من قبل؟ سيمون دي بوفوار، قولها حق. أعود إلى شيزاره بافيزه فأستحضر جو أوراق. استرخاء وكآبة. ثم أعود إلى المغامرة الملتبسة للسينغالي الشيخ حميدو كانه، الصادر سنة 1961 بمقدمة فنسان (منصور بعد إسلامه) مونتي.

بعد أن قرأته أول مرة لم يعلق بذهني إلا مقاطع قليلة. يشبه إلى حد كبير أديب، كتاب طه حسين، إلا أنه أكثر نقدا للحضارة الغربية. المقارنة بين القصتين مفيدة.» (خواطر الصباح. الجزء الثالث. ص/281).

– هل أعمال العروي الروائية تعكس فكره وإيديولوجيته؟

– أعتقد أن الأستاذ عبد الله العروي أجاب – وبدقة – جد مركزة عن العلاقة بين الروائي والمؤرخ. ولي أن أدرج جوابه كرد على السؤال، تماما كما ورد في الحوار المطول الموسوم بـ«الأفق الروائي». وكان أجراه كل من الشاعر محمد بنيس والنقاد عبد الحميد عقار وحميد لحيمداني وعبد الصمد بلكبير. يقول الأستاذ:

«.. والآن أنا نفسي أطرح هذا السؤال، لماذا أكتب روايات؟ يعني هل هناك ضرورة؟ هناك فعلا ضرورة لأنني أحس أن هناك مشاكل أتناولها بالتحليل المبني على العقل، أكان في مجال الإيديولوجيات أو في ميدان البحث التاريخي. ولكن هناك أيضا مظاهر أخرى في الحياة لا تخضع لقوانين العقل. أولا: حين أريد إخضاعها للعقل، لا أتمكن من ذلك، ثم من ناحية أخرى لا أرغب أن أدخل فيها مشاكل العقل، لأنها إحساسات، صعود مباشر للأشياء، مواقف، كثير منها متعلق بالصبا، لذلك أعبر عنها كما أشعر بها، وأؤدي إلى القارئ، بكيفية مباشرة، هذا الشعور، دون أن تكون هناك وساطة العقل. يمكن أن يتعقل القارئ ما يقرأ، أن يعقلنه، ولكن غرضي أنا أن أوصل إليه هذا الشعور كما أن هناك أشياء هي وليدة الزمن، وتموت بسرعة الزمن، بحيث لا دخل للعقل فيها تقريبا. فالعقل يتطلب الامتداد الزمني، أما إذا كانت هناك أمور تمر بسرعة، فلا بد أن المرء يعبر عنها بسرعة وبكيفية مباشرة. هذا يتعلق بجميع الفنون كيفما كانت أنواعها. طبعا أنا أهتم بالتعبير القصصي، وبما أنه يعتمد على اللغة وعلى الكلمات فهنا يقع الارتباك، وهو أن الكلمات لها معان، ومعان معقولة، يقرأها الإنسان ويعقلها، ولكن القصة كقصة، حينما تستعمل الكلمة، فهي تستعمل الكلمة كمادة، تماما كالصباغة للرسام. وهذا الجانب المادي في اللغة بالنسبة لي ممر، ولذلك أنا لا أتصور أن أكتب القصة باللغة الفرنسية

بقدر ما أتصور أن أكتب أشياء متعلقة بلغات أجنبية. في ما يخصني أنا، أريد أن أعبر عن هذه الأمور بكيفية مباشرة، فلا أتصور أن أعبر بلغة غير اللغة التي أستعملها في نجواي، بيني وبين نفسي.....» (مجلة «الثقافة الجديدة» / الأعداد الكاملة/ المجلد: 8 / ص: 170/ 171)

– ما الخلاصات التي خرجت بها من دراستك عن عبد الله العروي؟

– كان الأمل في أن أنشر كتابي الأخير عن الأستاذ المعنون بـ«عبد الله العروي بين التمثل الذاتي وصورة العالم» في المغرب وليس خارجه. كنت أريد للكتاب أن يقرأ هنا أولا. وحاليا أفكر في طبعة مغربية ستصدر عن دار أغورا بطنجة. وكما تعلم هذا ثالث كتاب لي عنه وأعده الكتاب الجامع، دون أن يفهم كونه النهائي. فالأستاذ العروي – وكلما جددت قراءته – جدد النظر في منجزه. أتحدث عن الروائي ورجل الآداب غير منازع. وحدث أن اتصلت بعد عملية إنهاء الكتاب ومراجعته بالمدير الجديد للمركز الثقافي أقترح عليه الفكرة حتى لا أقول المشروع. إلا أنه رفض موضحا بأنه لا ينشر كتابا عن العروي. وتذكر بأني نشرت كتابين عنه في المؤسسة ذاتها زمن إدارتها من طرف بسام كردي. وهنا فهمت بأن التفكير في عملية النشر تغير. لم يصبح الهدف تحقيق الرمزي أولا ثم المادي لاحقا. بل غدا هو المادي مباشرة. وهنا اتصلت بالأصدقاء في الأردن وفسحوا لي المجال وجاءت الطبعة في غاية الأناقة، بل أكاد أقول بأني لم أطبع كتابا في حياتي كذلك.

وأما في موضوع الخلاصات المنتهى إليها، فأنت تعلم بأن الأستاذ العروي في الجزء الرابع من «خواطر الصباح» كتب التالي: «كنت أنوي الشروع في تأليف قصة حول الذاكرة أنهي بها السلسلة الروائية كما أنهيت سلسلة مفاهيم بمفهوم العقل. الصيف الماضي، أمام أساتذة فاس، صرحت أن القصة ستكون من نوع الخيال العلمي كما كانت غيلة من نوع الرواية البوليسية. فأكون قد كتبت رواية طويلة في7 ألوان».

فما قصدت إليه في الكتاب الجديد، الوقوف على هذه الألوان، حيث جاءت هندسة الكتاب موزعة على أربعة أقسام: القسم الأول عن حداثة الرواية وأسئلة الكتابة عن الذات وشمل (الغربة، اليتيم، الفريق وأوراق). والقسم الثاني موضوعه «غيلة» وتوظيف الشكل البوليسي، والثالث عن «الآفة» ورهان الخيال العلمي، والرابع عن الكتابة وتجربة اليوميات، والخامس والأخير عن «رجل الذكرى» أو الشكل المسرحي للكتابة. وأضفت ملحقا وسمته بـ «محاورة عبد الله العروي.. الرواية، الكتابة والنقد». فكانت أول خلاصة من خلال هذه الهندسة الرؤية الشمولية للمنجز الأدبي برمته، من منطلق كون هذا المنجز ينبني على الامتداد والاستمرارية. فالرباعية (الغربة، اليتيم، الفريق وأوراق) عزف وتنويع على الواحد، علما بالفرادة التي يختص بها كل نص من النصوص الأربعة، وهو ما حاولنا استجلاءه. وأما في «غيلة» وقلة هي الدراسات التي أوفتها حقها، فتجربة روهن فيها على الشكل البوليسي في الكتابة وموضوعها الرئيس الأسرة. بينما «الآفة» تجسيد لشكل الخيال العلمي الذي يحيل على الذاكرة وإنتاج المعنى المرتبط بالمستقبل. من ثم فالتجربة الروائية في كليتها تتلخص في: الذات، الأسرة والذاكرة. إنها الرواية الكبرى التي تنهي المشروع الإبداعي ككل. وأما بخصوص اليوميات فأعدها تجربة امتداد على السواء مادامت تقول الكتابة بصيغة أخرى. إنها استكمال لما سبق وتجربة إضافة وثراء وغنى خاصة وأن العديد من مفاتيح القراءة يتحقق التطرق لها في هذه اليوميات، وهي قليلة على مستوى الأدب المغربي الحديث، مثلها في ذلك مثل المذكرات.

– ما مشاريعك القادمة؟

– إن المشاريع تتعدد بتعدد القراءة واستمرارها، وبمتابعة جديد الكتابة والتأليف والإبداع إلى الظروف الصحية. وحاليا أشتغل على ما أسميته (سيرة قراءة). وهي سيرة تهدف إلى استجلاء علاقتي بآثار الروائي عبد الله العروي من ناحية. ومن أخرى تكشف عن تخلف ما يدعى بالبحث الجامعي، حيث ضعف التأطير والتوجيه، وإلا فكيف تفسر أن طالبا يعد بحثا جامعيا عن الروائي عبد الله العروي وحين يتناول قصة الغربة (يعتبرها رواية) يتطرق مرجعيا إليها من خلال مقال، دون الرجوع لكتاب كرس للرباعية برمتها. ثم كيف تفهم أن ينجز كتاب عن عبد الله العروي المبدع ويدعى للكتابة فيه من الشرق والغرب، ويتم تجاهل – وعن قصد – من سبق أن أولى التجربة اهتماما كبيرا، علما بأن البعض يسطو على المنجز تحت تبرير قال أحد الباحثين. فمن هو الباحث، ولم لا يذكر اسمه؟ هذا ما سأكشف عنه قريبا. وشكرا لك ولملحق جريدة "الأخبار" القيم.

عبد الله العروي والسير على ثلاثة أقدام: الفلسفة.. التاريخ والرواية

حسن المودن: تمكن دراسة روايات العروي من خلال مقولة «محكي اليتيم»

إدريس كثير: ما «ينفر» العروي من الفلسفة هو طابعها النظري التجريدي الجدالي

لاحظ الناقد والمترجم حسن المودن أن اليتيم هو ذات الكتابة وموضوعها في أعمال العروي الروائية، وخاصة في أعماله: الغربة 1971، اليتيم 1978، الفريق 1986، أوراق 1989، وهذا ما يسمح لنا بأن نفترض بأننا أمام محكي بخصائص تميّزه، وبأبعاد مهمة، لم يلتفت إليها النقد بعدُ، اقترح المودن تسميته: محكيّ اليتيم. وهذه بعض مميزاته، كما سطرها: أولا، اسمه إدريس، وهو يتيمُ الأمّ منذ صغره، وكان لفقدان الأمِّ دورٌ خطيرٌ في تحديد مصيره، بل في تغيير انتسابه العائلي، والعائلة الفكرية بالأخص. ثانيا، اليتيم يزداد يتما: أولا، في بلاد الغربة، فقدَ ابنه الوحيد مباشرة بعد ميلاده، وبقي لذلك أثرٌ كبيرٌ في نفسيته؛ ثانيا، سيموت أبوه وهو في مسيس الحاجة إليه. ثالثا، يبدو أنَّ للأب مكانةً لافتةً للنظر في نصوص العروي: تكشف أوراق أن الابن اليتيم قد تربى «بين أحضان أبٍ عطوفٍ وديع»، و«أبي يقول إدريس صديقي، صديقي الوحيد»، لكن رواية اليتيم تفرد صفحات خاصة للأب، تنقل شعور الابن بعد فقدان أبيه، تنقل أقوال الأب وحكاياته. رابعا، اللافت في محكيّ اليتيم هو ما أطلق عليه الناقد «القلقُ الهُوويُّ»، وهو يهمّ أغلب شخصيات رواية اليتيم (إدريس، علية، مارية، ليلى، جليل..) خامسا، يبدو أن محكيَّ اليتيم يُفسد العلامات الجنسية لأشكال السرد وأجناس الأدب، وذلك من أجل أن تبقى الهُوية السردية، هُوية الكتابة، أفقا مستبعدًا، ربما مرفوضا، لأن الفرد، واليتيم بشكلٍ خاصٍّ، لا يستطيع أبدًا أو لا يريد قطعا صياغة حقيقته النهائية، بل هو يعلن الانتماء إلى منطق الشك والاحتمال والفشل.

وأكد الباحث إدريس كثير أن له في تجربة الأستاذ عبد الله العروي العديد من الإلماعات الفكرية والفلسفية الخالصة، يمكنها أن تجيبه عن هذه الإشكالات وتساعده على المضي قدماً فيها..، لأنه جابهها منذ طفولته (نيتشه، ديكارت، سارتر، ميرلوبونتي.. (أنظر أوراق) ثم تحيّر بصددها: هل سيختار الفلسفة وتدريسها؟ أم سيختار الطب أو المحاماة أم المدرسة الإدارية؟ (أنظر بين الفلسفة والتاريخ) وفي الأخير اختار التاريخ. وكان من الممكن، حسب كثير، أن يختار من الفلسفة السوسيولوجيا أو الأنثربولوجيا (الثقافية) لأنها محتذيات، رغم قربها من الفلسفة وذات طابع علمي أمبريقي. يبدو أن ما «ينفر» الأستاذ عبد الله العروي من الفلسفة، يضيف كثير، هو طابعها النظري التجريدي الجدالي.. لذا تحفّظ عليها. أليست «التاريخانية» نظرية تجريدية للتاريخ؟ وإذا كانت كذلك أليست هي التي أوصلته إلى بؤر فلسفية غميسة أشار إليها وألمع دون أن يطيل النظر فيها؟ ولربما اعتبرها من «المضنون بها على غير أهلها» (ص 41 أوراق).

«الحقيقة يقول الأستاذ عبد الله العروي أنني مشيت دوما على قدمين: التاريخ والفلسفة..» (ص 7 بين التاريخ والفلسفة). الفلسفة لأنه كان لا يرضى بالنتائج الأولية للتاريخ وكان يسعى إلى أجوبة فلسفية ميتافزيقية. والتاريخ لأنه يفضل العمل على النظر ويعتقد أن الجواب المعقول لا يقدمه إلا التاريخ. والأجوبة الفلسفية التي يقدمها التاريخ ويؤطرها تسمى «التاريخانية».