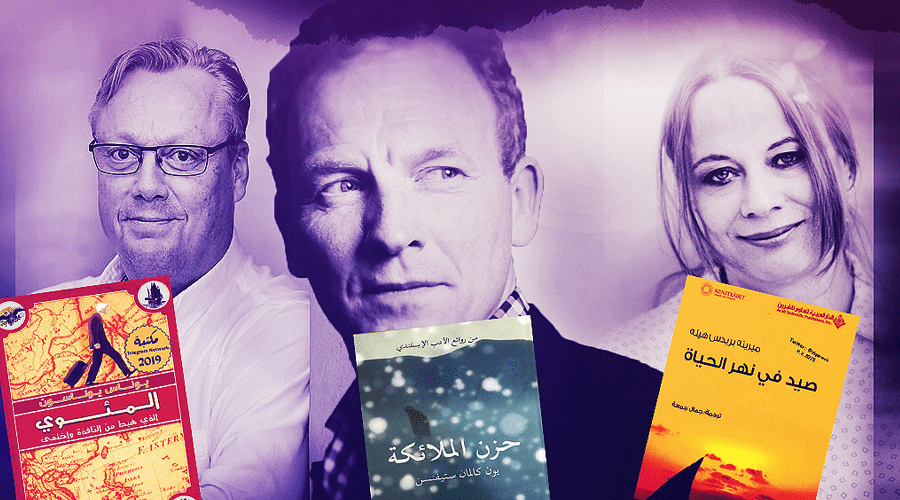

الفايكنغ أحفاد الفايكنغ.. أدباء إسكندنافيون

-

Télé Maroc

نشرت في : 26/02/2022نجهل الكثير عن الأدب الإسكندنافي، ونكاد نقف فقط عند أعلام مشهورين مثل المسرحي هنريك إبسن وحاليا الشاعر السويدي توماس ترانسترومر، وما عدا ذلك يبدو حضوره مغربيا وعربيا شبه معدوم. وحتى على المستوى الأوروبي يكاد لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقّه رغم الجوار والانتماء. وبالإضافة إلى عامل اللغة، فإنّ الشعر الإسكندنافي، رغم التواريخ المشتركة والأصول الموحدة (قبائل الفايكنغ)، متعدد الأشكال والملامح إلى حدّ التعقيد، فإذا كانت بلدان السويد والنرويج والدنمارك متجانسة إلى حدّ ما لتقارب لغاتها والسهولة النسبية للانتقال من الواحدة إلى الأخرى، فإنّ الفنلندية والآيسلندية تبدوان متباعدتين جدّا. ممّا يعزّز القول إن مفهوم الشعر الإسكندنافي ذو صبغة جغرافية أكثر من أيّ شيء آخر. من هذا المنطلق نقدّم نماذج أدبية في شقها الروائي والشعري علّها تمثّل الروح الإسكندنافية مع الإحساس القوي بأنّنا في ضيافة أدباء إسكندنافيين أحفاد الفايكنغ.

ميريته بريدس هيله.. صيد في نهر الحياة

... عاليا فوق الخليج الصغير، على شرفة في المنزل المستأجر، جلس «بيتر»، والد الإخوة الثلاثة. كان طويلا ونحيلا. مدبب الأنف، وعيناه تقبعان عميقا في محجرين غائرين، حيث يبزغ لون بنّي، برتقالي تقريبا من هناك، الأمر الذي يجعل من وجهه جذابا بشكل فريد. حينما يجلس عند طاولة الشرفة يتوجّب عليه أن يثني نفسه ويستلقي عليها تقريبا حين يمسك بكوب قهوته، أو رسالة مع نظارته، وفيما هو يقرأ الرسالة يمطّ بساقيه إلى الأمام وينحني إلى الوراء على مقعده، الذي كان مثله مثل الطاولة، صغيرا جدا بالقياس إلى جسده.

قرأ الرسالة بانزعاج بائن. كان مرسلا من أحد تلامذته المتعجرفين، الذي يحاول مثل الآخرين من قبله أن يعرض نقاط الضعف في نظرية نشوء الكتابة في بلاد ما بين النهرين القديمة، التي صاغها بيتر. يعتقد بيتر ويبني نظريته على اكتشافات لا حصر لها، أنّ اختراع الكتابة كان عمل شخص واحد. هذا ما كتبه في أطروحته، وفي كتابه الذي حقّق رواجا بصورة مدهشة.

لكن في كلّ جيل من التلاميذ ثمة أحصنة عنيدة، بعضهم يطرح بصخب فرضياته الشخصية متأثرا بموضات النظريات. إذن لن يكون بالإمكان أن ترى اكتشافا كبيرا مثل هذا إلّا انبثاقا كبيرا لروح جماعية اشترطت ظروفها المادية أسلوبا للاتصال يتخطّى الكلمة المنطوقة. إذن كانت الكتابة امتدادا ضروريا لجسد الإنسان الذي كان يتنقّل على ساقين. لذلك كان الانتصاب مصادفة، غاية نهائية لسلسلة من المصادفات كرّت عبر القرون. أصغى بيتر بأدب إليهم، قرأ أطاريحهم ومنحهم أوطأ الدرجات التي كان بمقدوره منحها.

كذلك هذا التلميذ، ذو الاسم السخيف «بيتروس»، يدّعي أن له نظرية حول أصل الكتابة تفنّد عمل بيتر. إنّه كبقية الآخرين، قبيح ومتعنّت. لكن ما يقلق بيتر أن بيتروس هذا صرّح بأنه رأى سلسلة ما زالت مجهولة لحدّ الآن من رقم الكتابة الطينيّة، من نمط تلك الألواح الطينيّة المفخورة، التي توجد في داخلها رموز طينيّة تفيد في بلاغات بسيطة، وكأغلب الآخرين كان متفقا على أنّها أسلاف لحروف الكتابة.

لا يريد بيتروس أن يتعمّق في التفاصيل، كما كتب في الرسالة، لأنّ ذلك كان بالتأكيد اكتشافه هو، وبالرغم من أنّه لم يكن راغبا في تحدّي منزلة بيتر. لكن هذا هو تماما ما تريده أيّها الديك المتباهي، فكّر بيتر. سيكون على بيتروس نشر مقال صغير في مجلة دورية قبل أن يشرك بيتر في مصادره الأساسية. أمر سخيف، فكّر بيتر، لكنّه مزعج. يكاد أن يكون الوقت متأخرا عليه فيما إذا ظهرت وبرزت كشوفات جديدة. عليه ألّا يتذبذب: الكتابة كانت من صنع إنسان واحد.

أنهى بيتر شرب قهوته ودسّ الرسالة في جيبه. نهض من مكانه وأسند نفسه على الدرابزين المعدنيّ محاولا أن يلمح الخليج الذي تتلألأ مياهه الزرقاء بين أشجار الصنوبر والسرو. يتوجّب عليه التهيّؤ للعودة إلى البيت.

... بعد الغداء على الشرفة مضى بيتر إلى غرفته. فكّر في مدينة «أور» فكّر في سنة 3550 ق.م كحجر مستدير، وفي داخل الحجر كانت حروف الكتابة الأولى. فكّر في رجل، «مارثا» كانت دوما تسأل: لم لا تكون امرأة؟ فكان بيتر يجيب متردّدا: ييييه بلى، لم لا؟ لكنّه كان يفكّر في رجل، ومثل جرح ينبثق تدفّق نهر الكلمات من بين هذا الرجل، حرفا بعد حرف. هكذا كان، كرّر بيتر كلامه، هكذا كان.

يون كالمان ستيفنسن.. حزن الملائكة

عيوننا تشبه قطرات المطر

سيكون من الجيد الآن أن ننام إلى أن تتحول أحلامنا إلى سماء، سماء هادئة، مسالمة، وفي الهواء تطفو ريشة ملاك أو ريشتان، وإلا فلا شيء سوى نعمة السهو. النوم، على أيّ حال، يراوغ الموتى. عندما نغمض عيوننا المحدقة تستحوذ علينا الذكريات وليس النوم. في البداية تأتي فرادى، وتأتي جميلة كالفضة، ثم سرعان ما تنقلب إلى ثلج متساقط خانق ومظلم، ولطالما كانت هكذا لأكثر من سبعين سنة. ويمرّ الزمن، يموت الناس، يغرق الجسد في الأرض ولا نعرف المزيد. من ناحية أخرى، ثمة القليل من السماء هنا، الجبال تنتزع معظمها منّا، وكذلك تفعل العواصف التي تفاقم عتوها هذه الجبال نفسها، مظلمة كظلام النهاية، لكن أحيانا عندما يتسنى لنا أن نلمح قطعة من السماء بعد عاصفة ثلجية، يتراءى لنا أننا قادرون على رؤية شريط أبيض خلّفته الملائكة، على مستوى عالٍ فوق الغيوم والجبال، فوق أخطاء الإنسان وقُبلاته، شريط أبيض يشبه الوعد بغبطة عظيمة. ذلك الوعد يغمرنا بسعادة طفولية، وفينا يعتمل تفاؤل نسيناه مدة طويلة، إلا أنّه أيضا يعمّق اليأس والقنوط. هكذا هي الحال، النور العظيم يخلق ظلالا راسخة، الحظوظ العظيمة تتضمن محناً جسيمة، وسعادة الإنسان تبدو أنها محكومة بالوقوف على حدّ سكين. الحياة بسيطة جدا، أما الناس فليسوا كذلك، وما نسميه أحاجي الحياة ما هو إلا تعقيداتنا الخاصة وأعماقنا المظلمة. الموت يمتلك الأجوبة، هذا ما يقال في مكان ما، وهو يحرّر الحكمة العريقة من قيودها، وهذا طبعا هراء لعين. ما نعرفه، ما تعلّمناه لم ينبع من الموت، بل نبع من قصيدة شعر، من اليأس، وأخيرا من ذكريات السعادة، بغضّ النظر عن الخيانة الساحقة. نحن لا نمتلك الحكمة، لكن ما يعتمل فينا يتحكم بنا، وهذا ربما أفضل. أوغلنا في السفر، بالغنا في الابتعاد، أبعد من أيّ شخص سافر قبلنا، وعيوننا تشبه قطرات المطر، مفعمة بالسماء والهواء النقي واللاشيء. لذا لا خطر عليكم في الاستماع إلينا. وإذا نسيتم أن تحيوا فستنتهون مثلنا نحن، هذا القطيع المطارد بين الحياة والموت. قطيع مغرق في الموت، مغرق في الشعور بالبرد، مغرق في الموت. في أعماق مكان ما ضمن أصقاع العقل، ضمن الوعي الذي يجعل المرء ساميا وشيطانيا، ما زال يستقر نور وامض يأبى الخروج، يأبى الاستسلام للظلام الكثيف والموت الخانق. هذا النور يغذّينا ويعذّبنا، يقنعنا لنستمرّ بدلا من أن نضطجع كوحوش بكماء وننتظر ما قد لن يأتي أبدا. يومض النور، ونحن بالتالي نستمرّ. يمكن أن تكون تحركاتنا حائرة مترددة، لكن هدفنا واضح، إنقاذ العالم. إنقاذكم وإنقاذ أنفسنا بهذه القصص، هذه القصاصات من القصائد والأحلام التي غاصت منذ عهد بعيد في بحر النسيان. نحن في زورق تجديف يسرّب الماء، ومعنا شبكة مهترئة، وفي نيتنا اصطياد النجوم.

كنوت هامسون.. الجوع

... فتحت النافذة ونظرت إلى الخارج، فأبصرت من مكاني حبلا للغسيل، وحقلا بورا في نهايته موقد مطفأ بقي من دكان حداد قد احترق، وراح بعض العمال يعالجون بقاياه. اتكأت على مرفقي في النافذة وتفحصت بأنظاري السماء. فلا ريب أنّ اليوم سيكون صحوا جميلا... وابتدأ الضجيج والجلبة في الشوارع، ممّا جذب نفسي إلى الخارج. فلقد كانت هذه الغرفة الخاوية التي تتماوج أرضها الخشبية اهتزازا كلما خطوت فيها، أشبه بصندوق موحش متفكك، فلم يكن فيها موقد، وكان القفل في بابها معطلا. وكان من عادتي أن أنام الليل على جواربي لكي تجفّ بعض الجفاف في صبيحة اليوم التالي. أمّا المتاع الوحيد الذي كان يمكنني أن أغتبط به، فهو مقعد صغير أحمر كنت أجلس عليه في المساء حالما مفكرا في ألف أمر وأمر. وحينما كانت الريح تهبّ بشدة فتفتح الأبواب في الطبقة السفلى. كانت أصوات مختلفة من الصرير العجيب تسمع من خلال أرض الغرفة وحيطانها... انتصبت واقفا ومضيت إلى الزاوية أبحث في حزمة إلى جانب السرير لعلّي أجد فيها فضلة طعام للفطور. ولكنّي لم أجد فيها شيئا، فعدت أدراجي إلى النافذة، وقلت في نفسي: «الله وحده يعلم إذا كانت جهودي في البحث عن عمل ستثمر في يوم من الأيام ولو قليلا !»

فهذا الرفض المتكرر، وهذه الوعود المتأرجحة، وهذه «لا» الجافة التي أقابل بها أبدا، وهذه الآمال المتراوحة بين التحقق والفشل، والمحاولات الجديدة التي لم تؤد مرة إلى شيء. كل هاتيك الأمور أضعفت همّتي وقضت على شجاعتي بالزوال. وكنت قد سعيت في المدّة الأخيرة إلى عمل كموظف في المحاسبة، ولكنّي حضرت متأخرا عن الموعد. وفوق هذا لم يكن في مقدوري الحصول على خمسين كورونا، هي قيمة الضمان المطلوب. وهكذا كنت أصطدم دائما بهذه العقبة أو تلك. وتقدمت أيضا إلى عمل في الإطفائية، وكان المتقدمون إلى هذه الوظيفة خمسين رجلا. فوقفنا جميعا في باحة المكان وأخذ كل منّا ينفخ صدره لنظهر بمظهر القوة والجرأة العظيمة. وجال بيننا المفتش وأخذ يفحص عن حال الطالبين بعينيه، ويجسّ أذرعهم، ويوجه لهم هذا السؤال أو ذاك. ومرّ بي، وهزّ رأسه قائلا إنّي لا أصلح للعمل لأنني أضع منظارا على عينيّ. فعدت إليه مرّة أخرى بغير منظار ووقفت مقطبا حاجبيّ... وعاد الرجل فمرّ بي وابتسم، فقد عرفني. وشرّ الأمور كلّها أنّ ملابسي كانت قد رثت ولم يعد في مقدوري أن أظهر فيها بمظهر يليق برجل محترم يبحث عن عمل...

ومن عجب أنّ الأيام كلها أخذت تنتقل بي من سيئ إلى أسوأ... فلم يبق لديّ مشط، ولا عندي كتاب أقرؤه لأشغل نفسي به عن التفكير في سوء حالي. وأمضيت الصيف كلّه نازلا إلى ساحات الكنيسة، أو صاعدا في حديقة القلعة حيث كنت أجلس أعدّ مقالات للصحف. فأكتب عمودا بعد عمود في مختلف الشؤون، وحول الاختراعات العجيبة، والفكاهات البريئة، وما يجود به رأسي المضطرب من طرائف. وفي حالات اليأس كنت أتخيّر للكتابة موضوعات غير مطروقة كانت تكلفني من المجهود ساعات طوالا، ويكون نصيبها بعد ذلك الرفض. وكلما انتهيت من كتابة فصل بدأت الهجوم على آخر. وقلما أوهنت عزيمتي كلمة «لا» من رؤساء التحرير، وكنت أقول لنفسي: «لا بد أن يتحسن الحال يوما ما». وكنت إذا حالفني الحظ أحصل على خمسة ريالات أجرا لجهد عصر يوم من الأيام.

عدت أدراجي من النافذة واتجهت نحو الكرسي الذي كنت أستخدمه لأموري كافة... دسست في جيبي، كعادتي قلم رصاص وورقا وانصرفت. وكي لا أسترعي نظر صاحبة الدار إليّ، انسللت بخفة في السلم، فقد كان مضى يومان على استحقاق كراء الغرفة ولم يكن في يدي شيء لأدفعه.

يوناس يوناسون.. المئوي الذي هبط من النافذة واختفى

الاثنين 02 مايو 2005

قد تظنّ أنّه قرر ذلك في وقت مبكر، وأنّه كان رجلا بما يكفي ليبلغ المحيطين به بقراره. لكن «ألن كارلسون» لم يحظ أبدا بموهبة تأمّل الأشياء لوقت طويل. وهكذا، لم يكد الخاطر يُلِّمُ بذهن الرجل العجوز حتّى فتح نافذة غرفته في الطابق الأرضي من دار المسنّين في «مالمكوبينغ»، وتدلّى منها هابطا في حوض الزهور. وتطلبت هذه المناورة بعض الجهد، بما أن «ألن» كان في المئة من عمره، في هذا اليوم نفسه في حقيقة الأمر. كانت أقلّ من ساعة قد تبقّت على بدء حفلة عيد ميلاده في الصالة الرئيسية لدار المسنّين، وسيكون عمدة المدينة حاضرا هناك. والصحيفة المحلية، وكلّ العجائز الآخرين، وكامل موظفي الدار، وعلى رأسهم المديرة سيئة المزاج «أليس».

لكنّه صبيّ عيد الميلاد نفسه فقط هو الذي لم ينو الظهور في تلك الحفلة.

تردّد «ألن كارلسون» وهو يقف هناك في حوض الزهور الممتد على طول أحد جوانب دار المسنّين. كان يرتدي سترة بنية وبنطلونا بنيا، وينتعل في قدميه زوجا من الأحذية المنزلية الخفيفة. لم يكن لوحة أزياء، فنادرا ما يكون الناس كذلك في هذا السنّ. كان هاربا من حفلة عيد ميلاده هو نفسه، وهو شيء غير اعتيادي آخر بالنسبة لشخص في المئة من عمره، لأسباب ليس أقلّها أنّ بلوغ المرء مئة عام أمر بالغ الندرة في حدّ ذاته.

فكّر «ألن» في ما إذا كان يتعيّن عليه أن يتكلّف عناء الزحف عائدا مرّة أخرى عبر النافذة ليجلب قبعته وحذاءه، لكنّه عندما تحسّس محفظته ووجدها في جيبه الداخلي، قرّر أنّها ستكون كافية. وإلى جانب ذلك، تبيّن له المرّة تلو المرّة أنّ للمديرة «أليس» حاسة سادسة (كانت تعثر على زجاجات الفودكا مهما اجتهد في إخفائها)، وربّما تتجول المديرة «أليس» في هذه اللحظة بالذات، وتتشمم المكان هناك في الداخل، حتّى في هذا الوقت، مشتبهة بأنّ شيئا مريبا يجري.

من الأفضل أن يمضي في طريقه ما دام يمكنه ذلك، فكّر «ألن» وهو يخطو خارجا من حوض الزهور، متكئا على ركبتين تئنّان تحت ثقله. إنّ لديه في محفظته، بقدر ما يستطيع أن يتذكر، بعض الأوراق المدّخرة، وهو شيء طيب، لأنّ الاختفاء ربّما لن يكون بلا كلفة.

استدار ليلقي نظرة أخيرة على دار المسنّين الذي كان يعتقد، حتّى لحظات قليلة ماضية، أنّه سيكون آخر سكن له على الأرض، ثم قال لنفسه إنّه يمكن أن يموت في وقت آخر، ومكان آخر.

... مباشرة بعد الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 02 مايو، تبدّد هدوء «مالمكوبينغ». في البداية تملّك المديرة «أليس» في دار المسنّين شعور بالقلق أكثر من الغضب، وأخرجت مفتاحها العمومي الذي يفتح كلّ الغرف. وبما أنّ «ألن» لم يهتم بإخفاء طريق هروبه، اتّضح على الفور أنه قفز من النافذة. وبالحكم من آثار قدميه، فإنّه وقف بعد ذلك بين زهور الثالوث في حوض الورود، قبل أن يختفي.

بحكم منصبه، شعر عمدة البلدة بأنّ عليه أن يتولّى زمام القيادة. فأمر موظفي دار المسنّين بالخروج للبحث في أزواج. لا يمكن أن يكون «ألن» ابتعد كثيرا، ولذلك ينبغي على الباحثين التركيز على المنطقة المجاورة مباشرة. وهكذا، تمّ إرسال أحد الأزواج إلى الحديقة، وآخر إلى محل الخمور الذي تديره الدولة... وزوج آخر إلى المحلات التجارية الأخرى... وبقي العمدة نفسه في بيت المسنّين ليبقي عينيه على النزلاء الذين لم يتلاشوا في الأثير بعد، وليفكّر في الخطوة التالية. وقال للباحثين إنّه ينبغي أن يتوخوا الحذر، لم تكن ثمة حاجة لخلق بلبلة ودعاية غير ضرورية حول هذا الموضوع. وفي غمرة الارتباك العام، نسي رئيس البلدية أنّ واحدا من أزواج الباحثين الذين أرسلهم توّا يتكوّن من مراسل الصحيفة المحلية ومصوّرها.