مذكرات حصرية - العمل المسلح - المغرب مذكرات حصرية حول العمل المسلح في المغرب

-

تيلي ماروك

نشرت في : 06/07/2019«ولازلت أتذكر أثر هذا الإنزال عند البيضاويين الذين عبروا عنه بلغتهم الشعبية. وتحضرني خاطرة طريفة، فبعد أن رأى سكان المدينة الذين هبوا إلى الميناء لمشاهدة جنس الميريكان تحدث عن جلبهم لقوم غريب أطلقوا عليه اسم «بني كلبون»، إشارة إلى الجنود الذين كانوا يضعون على وجوههم أقنعة حماية من الغازات السامة وكانوا يظهرون مثل الكلاب». يتحدث الحسن المانوزي هنا مستعيدا حدثا طريفا كما عاشه وقتها في سنوات شبابه المبكر. يتعلق الحدث بالإنزال العسكري الأمريكي في الدار البيضاء خلال الحرب العالمية الثانية، وبالضبط سنة 1943، حيث وصلت الحاملات العسكرية الأمريكية إلى المغرب لينزل منها آلاف الجنود الذين كان عليهم التوجه إلى أوربا لمساندة فرنسا في حربها ضد ألمانيا، وتأسيس قاعدة أمريكية بالمغرب.

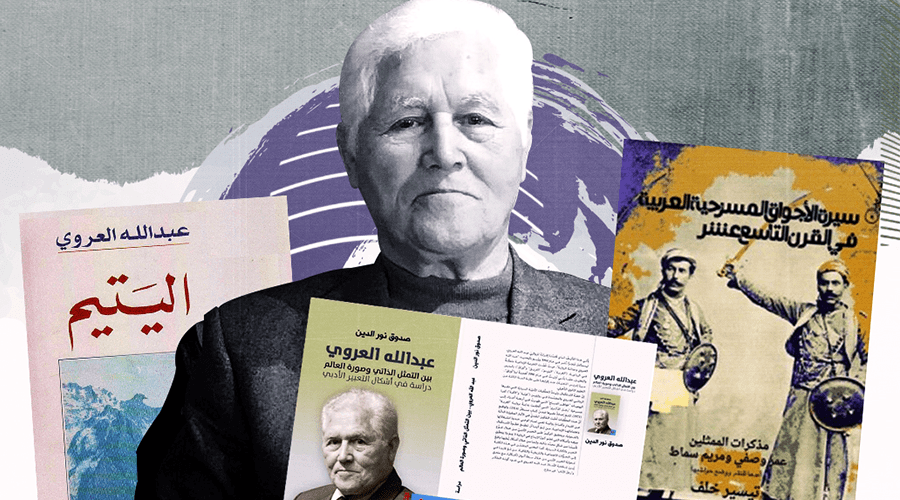

هذا مقتطف من الكتاب الجديد الذي ننفرد بقراءة أقوى مضامينه قبل طبعه، والذي يتحدث عن كواليس تنشر لأول مرة عن قصص الأسماء التي صنعت تحركات الخلايا السرية للمقاومة في المغرب.

ذكريات حصرية من العمل المسلح

ما بين سنوات 1942 و1952، جرت أكبر عملية تحزيب للمغاربة في الجنوب المغربي، حيث كان حزب الاستقلال يهدف إلى الفوز بانخراطات سكان القرى التي كانت معروفة بعدائها الكبير للاستعمار. كانت الحركة الوطنية تحتاج إلى الرصيد النضالي لسكان الجنوب المغربي، رغم أن جل هؤلاء الذين كانوا معنيين بتلك الانخراطات، انسحبوا من حزب الاستقلال في الانقسام التاريخي الذي قاده تيار المهدي بن بركة وعبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد، وأصبحوا من مؤسسي فروع حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بل وكانوا يكنون كرها لحزب الاستقلال بسبب عدم رضاهم عن أوضاع المغرب بعد 1956. وتحول هؤلاء المقاومون إلى مُخربين بعد استفتاء دستور 1962 وانتخابات 1963.

يقول المانوزي في كتابه الذي لم يصدر بعد، وخص «الأخبار» بنسخة حصرية لقراءة أقوى مضامينه. هنا يتحدث عن سياق سنة 1947، أي أثناء حشد منخرطين لحزب الاستقلال في قرى الجنوب المغربي. استغل المانوزي الحسن وقتها وجوده في الدار البيضاء واتصالاته هناك ثم عودته إلى مسقط رأسه للتنسيق في الموضوع: «جرى تكوين جماعات انتشرت في كثير من الدواوير. لقد كانت جماعة تمانارت تتكون من الشيخ الحبيب كثير وإبراهيم أوسايا والقائد محمد التامانارتي والعربي مغفار ومحمد بوفوس (المختطف سنة 1967) والمجهول المصير لحد الآن، بينما كانت جماعة أمانوز تتكون من بلقاسم بن علي والحسن بن محمد من دوار آيت الحسن وأوبرايم وبلقاسم نايت بوريش في تيزي أمانوز، والفقيه سيدي الحبيب العالمي من أكرسيف والطيب بن خويرة من إيمو أكادير والحسن بن محمد أمانوز أيضا.

ونحن عن طريق هاتين النواتين تم وضع قاعدة خلفية للفكر والحركة الاستقلالية في أمانوز وتامانارت».

ماذا وقع إذن لكي يصبح هؤلاء جميعا مغضوبا عليهم، وتتحول عائلة المانوزي إلى واحدة من أكثر العائلات المطلوبة. ففي سنة 1971 أعدم إبراهيم المانوزي الذي كان متخصصا في هندسة المعادن وكان بارزا وقتها في الجيش، حسب ما رواه الحسن المانوزي شخصيا، ليُربط إلى خشبة الإعدام رميا بالرصاص عقب فشل انقلاب الصخيرات بعد أن تم اقتياده من بيته بلباس النوم، ويصبح إخوته علي المانوزي والحسن والطيبي.. إلخ بالإضافة إلى أبنائهم، مطلوبين واعتقلوا خلال الاعتقالات الواسعة سنة 1970 بتهمة المساس بأمن الدولة، فيما كان الحسن المانوزي اعتقل أيضا في سنة 1963 في إطار اعتقالات مؤامرة يوليوز قبل أن يخلى سبيله.

ربط هذا الجيل، أي المهاجرون من القرى والمداشر خلال الأربعينيات الاتصال بين مسقط رأسهم في الجنوب المغربي والحركة الوطنية التي كانت تنشط في الدار البيضاء والرباط. عائلات مغربية إذن استطاعت هزيمة السياسة الفرنسية التي عزلت القرى المغربية منذ سنة 1934 وأنهت المقاومة المسلحة التي قادها القرويون على طريقة حروب القبائل باستعمال البارود، وأعاد هذا الجيل إحياء المقاومة عن طريق العمل الوطني والخلايا السرية. وبعد الاستقلال أصبح الأمر كله نقمة على تلك المناطق، حيث جرت اعتقالات سرية واختطافات وتصفيات ومقابر جماعية، شكلت أعنف عمليات قمع سنوات الرصاص التي لا يزال جل ضحاياها من مجهولي المصير إلى الآن.

من «الكفاح» إلى «تهديد أمن الدولة» ورطوبة المعتقلات السرية

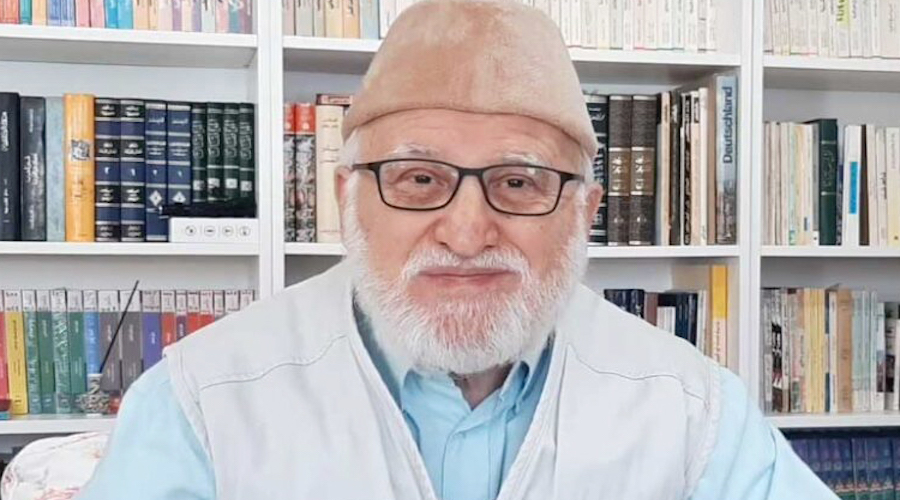

هذا السياق التاريخي الذي تطرق له الحسن المانوزي في كتابه الذي اختار له عنوان: «الحسن المانوزي –غاندي- نضال مستمر من أجل الاستقلال والديموقراطية» لا يكاد يكون معروفا عند جل المهتمين بتاريخ ولادة الخلايا السرية للمقاومة في المغرب.

هناك دراسات كثيرة وشهادات ومذكرات تناولت موضوع الحركة الوطنية بطبيعة الحال، لكن ما يميز هذه المذكرات التي سوف تصدر قريبا جدا، وتحظى «الأخبار» بفرصة قراءة مبكرة في أقوى مضامينها، تتميز بأنها تسلط الضوء بالأساس على كواليس ميلاد فروع الحركة الوطنية في الجنوب المغربي وكواليس حياة البسطاء الذين أسسوا النواة الأولى للجنوبيين المهاجرين إلى الدار البيضاء، حيث تأسست أقوى المنظمات السرية.

المذكرات تنقل أيضا كواليس تحول العمل المسلح إلى المعارضة السياسية في المغرب بعد الاستقلال، وكيف أصبح المقاومون القدامى «مخربين» يهددون سلامة الدولة بعد أن كانوا في الأربعينات والخمسينات من مؤسسي فروع حزب الاستقلال في مناطق جبلية لم يكن يعرف قادة الحزب في الرباط وفاس بوجودها على الخريطة.

يقول الحسن المانوزي في مذكراته إنه فقد أصدقاء كثر عاشوا وماتوا وهم يرددون شعارات الوطنيين المغاربة، وفضلوا أن تنفذ فيهم أحكام الإعدام على أن يعيشوا في مغرب بدون وطنيين.

وبعد الاستقلال انخرط الحسن المانوزي سريعا في تيار المشاركين في الحياة العامة عكس الذين فضلوا الهروب من المتاعب بسبب تشابك الأحداث. وهذا ما جر المانوزي إلى بؤرة أحداث أخرى أبرزها تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كانت عائلة المانوزي تترشح باسمه في قلب المدينة القديمة بالدار البيضاء، وهو ما جعل أفراد العائلة يصبحون موضوع اعتقالات كثيرة طالت المعارضين خصوصا بعد انتخابات سنة 1963، وطيلة السنوات التي كان فيها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تجمعا للمعارضين بالبلاد.

عن أجواء الاختفاء القسري والاختطافات والتعذيب، تحدث المانوزي بشكل مقتضب ومختصر عن أبرز الخطوط العريضة، وفضل أن يخصص جل الكتاب لكواليس النضال المسلح الذي سبق حصول المغرب على الاستقلال مسلطا الضوء على واحدة من أحلك المراحل في تاريخ المغرب الحديث.

هكذا وُلدت «المقاومة» في قلب البؤس الاجتماعي

يجب وضع الأمور أولا في سياقها السياسي المناسب. الكتاب الجديد الذي ألفه الحسن المانوزي الملقب بين أصدقائه ومعارفه وقدماء المقاومة بـ «غاندي» بكل ما يحمله الاسم من دلالات، يسلط الضوء على أحداث مهمة جدا من تاريخ المغرب ويحاول تركيبها بفهم من عاش الأحداث وتأثر بشكل مباشر بتحولاتها ومآسيها. لكن قبل الخوض بالتفصيل بمضامين كتابه، خصوصا في فترة الأربعينيات والخمسينيات، لا بد من الحديث عن واحد من أهم المقيمين العامين بالمغرب، والذي رسم الخطوط العريضة للسياسة التي أثرت في أجيال من أبناء المغاربة، بينهم «غاندي» المغربي بالتأكيد، وآخرون طبعا.

في شتاء سنة 1936، أي بعد تسع سنوات فقط على وصول الملك محمد الخامس إلى الحكم، كانت الباخرة الفرنسية ترسو في ميناء الدار البيضاء، لينزل منها الجنرال نوغاس، ببذلته العسكرية الداكنة. كانت الأعين كلها معلقة إلى سلم الباخرة في انتظار نزول الجنرال، خصوصا أن الصحافة الفرنسية التي كتبت عن خبر تعيينه قبل وصوله إلى المغرب، قالت إن فرنسا تعول عليه لإخضاع المغرب نهائيا واحتواء ما أسمته «الأعمال الإرهابية» التي يقوم بها المعارضون المغاربة.

علاقته بالملك الراحل محمد الخامس لم تكن طيبة، إلا أنها كانت على الأقل تتميز بكثير من الحذر، فقد جاء الجنرال إلى المغرب في وقت كان فيه الملك محمد الخامس لا يخفي علاقته بالوطنيين ورجال الحركة الوطنية، خصوصا أن كثيرين منهم كانوا يترددون بشكل علني على القصر الملكي ويلجأون إلى التشاور معه في كل الأنشطة الوطنية التي كانت تُزعج الفرنسيين، وأولها الرفض الكلي لمضامين معاهدة الحماية.

كان محمد الخامس يعلم أنه لا بد أولا من مزاولة السياسة، لذلك فقد كان استقباله الرسمي للجنرال حدثا مهما، طغى على الصفحات الأولى للجرائد الفرنسية في أكتوبر 1936. لم تكن المصافحة بين الرجلين دافئة بالقدر الذي قد يذيب الجليد بين القصر وفرنسا، خصوصا أن السلطات الفرنسية كانت تضغط بشدة على الملك وعلى الوطنيين لترسيخ وجودها في المغرب دون مقاومة.

بعد أشهر قليلة على وصول المقيم العام الجديد، سوف تتوتر العلاقة بينه وبين الملك الراحل محمد الخامس، إلى درجة غير مسبوقة في تاريخ العلاقة وقتها بين الإقامة العامة في الرباط والقصر الملكي. فقد كان قرار الجنرالات العسكريين الذين جاء بهم المقيم العام لمساعدته في إدارة شؤون المغرب القاضي بنفي عدد من الوطنيين إلى القرى والمدن الصغيرة والحكم عليهم بأعمال شاقة أو إجبار على الإقامة في منازل منفية وعدم مغادرتها نهائيا.. كان القرار مجحفا وأثار غضب الملك محمد الخامس، لأن الأمر لم يكن مسبوقا، ولم يتقبل أن يسمع بمعاناة وطنيين كبار مثل العلامة الدباغ الذي كان عالما كبيرا، فإذا به يرتدي بذلة خشنة من «الخيش» وينفذ تعليمات العسكريين الفرنسيين بحمل أكياس الخيش أو «الآجر» أو تكسير الحجارة لاستعمالها في البناء.

عندما وصلت هذه الأخبار إلى علم الملك الراحل محمد الخامس، استدعى المقيم العام الفرنسي، وكان هذا سنة 1937، وأخبره في جو مكهرب أنه لن يقبل هذا النوع من الممارسات، وأبدى محمد الخامس بعد تلك الواقعة تمنعا كبيرا في توقيع مشاريع القوانين التي كانت ترسلها الإقامة العامة الفرنسية إلى مكتبه ليوقعها، وهو الأمر الذي جعل الإدارة الفرنسية في باريس تخرج عن صوابها، ليتلقى المقيم العام تعليمات جديدة بتضييق الخناق أكثر على الوطنيين المغاربة ونفي المزيد منهم. وهو ما جعل علاقته بالملك محمد الخامس تزداد سوءا.

في نهاية مهمته في المغرب، في يونيو سنة 1943، كان الجنرال نوغاس يودع الملك محمد الخامس ليبدأ رحلة العودة، وكان قلقا بشأن مصيره لأن فرنسا استدعته للعودة بسبب أزمة الحرب العالمية الثانية في جو مكهرب بسبب الخسارات التي كبّدتها ألمانيا للجيش الفرنسي، وسجل بعض ممثلي الإدارة العسكرية الفرنسية في الرباط أن الوداع كان باردا.

يقول الحسن المانوزي في كتابه: «لقد تنازل الفلاحون عن مخزونهم واحتياطهم من الحبوب والغلات لحملات الجمع التي تقوم بها السلطة. أما العمال فقد نودي عليهم للعمل ساعات وأياما إضافية في ظروف الشغل السيئة التي كانت سائدة وقتذاك بالطبع. أضف إلى ذلك أن أزمات الجفاف التي تتالت في المغرب منذ سنة 1943 قد ألحقت الضرر بالمحاصيل الزراعية وجعلتها تنخفض». لقد كانت مأساة بالفعل. رحل مقيم عام فرنسي وجاء آخر. بالنسبة لأسرة المانوزي في معقل المقاومة في نواحي «تافراوت»، فإن معارك ثلاثينيات القرن الماضي كانت حاسمة، خصوصا سنة 1934، فقد تعرضت المنطقة لحرب ضروس قادها الجيش الفرنسي ضد رجال القبيلة، وكانت زوجة المانوزي الحاج علي، أخ الحسن المانوزي من بين النساء اللواتي شاركن في تلك الحرب عن طريق تهريب السلاح عبر معابر التفتيش التي كانت تحصي أنفاس القرويين، في ظل حكم «فخامة» المقيم العام.

أوضاع مأساوية من تاريخ الأربعينات التي سقطت من «التاريخ»

وحدهم الفرنسيون أرخوا للبؤس الاجتماعي المغربي بطريقتهم الخاصة، والباحثون المغاربة اشتغلوا في ما بعد على الوثائق الفرنسية. وما يميز هنا كتاب المانوزي الذي ننقل لكم منه مقاطع حصرية، هو أنه وثيقة تاريخية عبارة عن مذكرات تمثل ذكريات عائلية وشخصية، واكبت مراحل مفصلية من تاريخ المغرب، يرويها صاحبها من الداخل.

كان انتقال عائلة المانوزي من القرية في الجنوب المغربي (تافراوت) إلى قلب الدار البيضاء التي كانت تغلي بالأحداث خلال أربعينات القرن الماضي حدثا عائليا بارزا. يقول الحسن المانوزي مستعيدا حدثا طريفا كما عاشه وقتها في سنوات شبابه المبكرة، يتعلق الحدث بالإنزال العسكري الأمريكي في الدار البيضاء خلال الحرب العالمية الثانية، وبالضبط سنة 1943، حيث وصلت الحاملات العسكرية الأمريكية إلى المغرب لينزل منها آلاف الجنود الذين كان عليهم التوجه إلى أوربا لمساندة فرنسا في حربها ضد ألمانيا، وتأسيس قاعدة أمريكية بالمغرب: «ولازلت أتذكر أثر هذا الإنزال عند البيضاويين الذين عبروا عنه بلغتهم الشعبية. وتحضرني خاطرة طريفة، فبعد أن رأى سكان المدينة الذين هبوا إلى الميناء لمشاهدة جنس الميريكان تحدث عن جلبهم لقوم غريب أطلقوا عليهم اسم «بني كلبون» إشارة إلى الجنود الذين كانوا يضعون على وجوههم أقنعة حماية من الغازات السامة وكانوا يظهرون مثل الكلاب».

كانت النواة الأولى للمقاومة في الدار البيضاء قد تأسست في هذه الأجواء، رغم أن المؤرخين يجمعون على أن بداية خمسينيات القرن الماضي كانت هي بداية العمل المسلح في المغرب، خصوصا بعد عودة الفوج الأول من مغاربة الحرب العالمية الأولى في نهاية الأربعينات والذين تدربوا على حرب العصابات في الفيتنام، وعادوا نهائيا إلى المغرب لينخرطوا في المقاومة ضد فرنسا التي حاربوا لأجلها خارج الحدود.

«لقد ساهم البيع والشراء (بالدارجة المغربية) في تغيير علاقاتنا الاجتماعية رأسا على عقب. فقد كانت علاقاتنا من سنة 1934 تقتصر على أصل البلاد (من الشلوح) وعلى شؤون المعاملات اليومية معهم، وأصبحت لنا خلال فترة الحرب العالمية الثانية علاقات مع مغاربة من وجدة وفكيك وورزازات ودكالة وعبدة والرحامنة والشياظمة والصحراويين، ومناطق أخرى ربطتنا بهم علاقات إنسانية ملؤها الدعم والمساندة والثقة (..). ولج أخي إبراهيم مدرسة «الضيعة البيضاء» وتعلمنا الفرنسية واللغة العربية الفصحى، وتلقينا دروسا في التاريخ والجغرافيا وعلم الجبر والهندسة والفيزياء..»

إبراهيم الذي يتحدث عنه الحسن المانوزي هنا هو العسكري الذي أعدم في أحداث انقلاب الصخيرات في يوليوز 1971. نفذ فيه حكم الإعدام رغم أنه كان في منزله يوم الانقلاب ولم يُذكر اسمه في لائحة المتآمرين، لكن تصفية الحسابات مع بعض قدماء المقاومة أضافت اسمه إلى اللائحة في آخر لحظة ليكون واحدا من العسكريين الذين زج بهم في الأحداث ونفذ فيهم حكم الإعدام بدون محاكمة عسكرية.

أما بخصوص مدرسة «الضيعة البيضاء» فقد كانت معلمة تاريخية بالنسبة لسكان المدينة القديمة خلال أربعينات القرن الماضي، وخرجت منها شخصيات أثرت في تاريخ المغرب. عندما نفي الملك الراحل محمد الخامس سنة 1953، سحب جل المغاربة أبناءهم من تلك المدرسة احتجاجا على المنفى، وكانت مدارس الحركة الوطنية وقتها قد بدأت أصلا تستقطب أبناء المقاومين الذين كانوا يخططون للاستغناء على المدارس الفرنسية بدعوى أنها كانت تزور تاريخ المغرب وتشحن أبناءهم بأفكار «تتسامح» مع الاستعمار.

حين أُعدم مقاومون مغاربة مباشرة بعد «مشاورات» إكس ليبان

يقول الحسن المانوزي: «في مارس 1955 اعتقل الفكيكي والتجأ بوشعيب الدكالي والمدني المغراني وسعيد المانوزي وعباس المسعدي إلى منطقة الاحتلال الإسباني وأعلن الإعلام الاستعماري نهاية الإرهاب.

كانت السلطات الاستعماري صارمة وحريصة على القضاء النهائي على المقاومين وتفكيك هذه الشبكات من المقاومة المسلحة الحضرية. وكانت أغلبية الأحكام الصادرة في حقهم عبارة عن أحكام إعدام، جرى تنفيذ أغلبيتها الساحقة. والغريب في الأمر أن المحاكمات وإصدار الأحكام وتنفيذها قد جرى في الفترة ما بعد انطلاق مشاورات إكس ليبان 20 غشت 1955».

ولتذهب إذن مشاورات السياسيين في ذلك المنتجع السياسي الاستعماري الفرنسي إلى الجحيم، ما دامت الأحداث التي دارت على أرض الواقع قد هدفت ليس فقط إلى تضييق الخناق على الإرادة الشعبية، وإنما إلى ارتكاب مجازر إنسانية ضد المقاومين المغاربة. ويزكي أقوال الحسن المانوزي في هذه الفترة من التاريخ، بعض الإشارات القليلة، بحكم أن جل الجرائم المرتكبة ضد المغاربة في 1955، حاول الإعلام الفرنسي في المغرب ألا يوثقها، لكنها بقيت مسجلة في الأرشيف الرسمي للدولة الفرنسية والذي رفعت عنه السرية بفعل التقادم، واطلع عليه باحثون أصيبوا بالذهول عند مطالعة بعض تفاصيله.

كانوا ينظمون إضرابات احتجاجا على مجموعة من الأحداث، فإذا كان المقاومون يلجؤون إلى رد فعل عنيف وإلى تخطيط يردون به على اعتقالات فرنسا وتجاوزات الجيش في فرض بنود معاهدة الحماية، فإن الحرفيين كانوا يلجؤون إلى طريقة «الإضراب» رغم أن المغرب وقتها لم يكن قد شهد بعد تنظيما نقابيا رسميا.

برز تيار وطني بعد إكس ليبان، يعتبر أن جلوس بعض العينات السياسية والأعيان مع السلطة الفرنسية إلى طاولة واحدة يبقى «خيانة» للمغرب. وهكذا قرروا الرد بطريقتهم على فرنسا، وجرت خطة واسعة لشن ضربات متلاحقة تقرر أن تستهدف ميناء الدار البيضاء وفيلات يقطنها ملحقون عسكريون فرنسيون في المغرب، اشتهروا بتورطهم في مقتل آلاف المواطنين المغاربة من الأربعينات، في إطار العمليات العسكرية في منطقة الأطلس.

فشلت الخطة بعد أن ألقي القبض على بعض المنخرطين في العملية، وألقي عليهم القبض في نقطة تفتيش طرقية من طرف رجال الدرك الفرنسي بعد أن اشتبهوا في حمولة شاحنة صغيرة، ليطلبوا من السائق فتح الغطاء بالقوة. وعندما رفض الامتثال للأمر، تحولت النقطة الأمنية للدرك إلى مسرح معركة صغيرة بين السائق و3 مرافقين له، وخمسة من رجال الدرك، وتم اعتقال المقاومين الأربعة وفتشت العربة ليجد الدركيون أنها محملة ببعض قطع السلاح ومواد متفجرة. واعترفوا تحت التعذيب في مخفر الدرك بالوجهة التي كانوا ينقلون إليها الحمولة، وهكذا تم اعتقال بعض أصدقائهم أيضا.

ومع بداية شهر شتنبر، كان مخططا أن تتم محاكمتهم بتهمة الإعداد لعملية «إرهابية» خطيرة. كل هذا وهم يؤكدون موقفهم العدائي من الوجود الفرنسي في المغرب، ويعيدون في المحضر جملة «محاربة فرنسا» حتى الرمق الأخير.

لم يتم تسليط الضوء كثيرا على محاكمة هذه المجموعة في شهر شتنبر. وللأسف، لم تتوفر لنا بقية المحاضر المرتبطة بهذا الموضوع. لكن الأرجح أن البت في القضية انتهى بإصدار الأحكام.

هؤلاء بالتأكيد هم الذين قصدهم المانوزي عندما تطرق في كتابه لأحكام الإعدام التي تمت في الظل بعيدا عن ضجة إعلامية محتملة، ولم تتطرق لها إلا المنشورات المغربية التي أصدرها الوطنيون في تلك السنة، والأرشيف الرسمي الفرنسي بطبيعة الحال.

يورد المانوزي هنا رسالة مؤثرة لأحد المقاومين واسمه محمد البقال، كتبها قبيل إعدامه في إدارة السجن، جاء فيها: «إني مبتهج بإصدار أحكام الإعدام في حقي. وإنني لست في حاجة إلى المواد الغذائية وعندي ما أقرؤه طوال النهار. وإنني مسرور جدا وأرجو أن تكونوا كذلك». يواصل المانوزي معلقا: «أثارت هذه الرسالة مواقف المحامي الذي كان يترافع عن هؤلاء الأبطال وبعد حضوره تنفيذ الإعدام في حق بعض المقاومين التحق شارل لوغران بقاعة المحكمة ليواصل دفاعه عن مقاومين آخرين وتساءل: أليس هناك ما يمكن فعله بهؤلاء الرجال الذين برهنوا عن هذه الشجاعة وهذا الإيمان سوى تحويلهم إلى أهداف تخترقها طلقات فصائل الإعدام؟».

من المشاركة في العمل السياسي.. إلى تهديد أمن الدولة

رغم أن المراحل الصعبة من حياة الحسن المانوزي وإخوته، والذين اعتقلوا جميعا بسبب انتمائهم إلى خلايا المقاومة وانخراطهم في العمل السياسي سواء في حزب الاستقلال قبل الانقسام، ثم مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلا أن الحيز الأكبر من مذكرات الحسن المانوزي خصص أساسا لتاريخ المقاومة والكفاح المسلح وكيف انتقل من القرى المغربية إلى قلب الدار البيضاء. بينما أفرد صفحات قليلة لمأساة العائلة وأصدقائه الذين اعتقلوا في مؤامرة يوليوز 1963، ثم في أحداث محاكمة مراكش 1970 حيث صدر حكم الإعدام غيابيا على ابن أخيه المختفي (الحسين المانوزي) والذي لا يزال موضوع اختطافه من الحدود التونسية الليبية إلى اليوم واحدا من أكثر ألغاز سنوات الرصاص تعقيدا، مع التأكيد على أنه صفي في المعتقلات السرية بالمغرب.

يقول الحسن المانوزي ناقلا في كتابه مقطعا مؤثرا من حوار أجري بالفرنسية مع صلاح الدين المانوزي المقيم في فرنسا، وهو أخ الحسين المانوزي المختطف:

« س: بعد مرور 43 سنة على اختطاف الحسين المانوزي من تونس واختفائه القسري مازال مصيره غير معروف. هل مازال لديكم الأمل في التعرف على حقيقة مصيره؟

ج: ذلك في حكم المؤكد وهذا هو عمق المعركة التي مازالت تخوضها والدتي (كانت وقتها والدة الحسين المانوزي على قيد الحياة) وجميع أصدقاء الحسين. هناك معطيات ودلائل موجودة يمكنها أن تكشف لنا الحقيقة».

يقول المانوزي الحسن في مذكراته عن المقاومة إن جل المقاومين تعرضوا لنهايات انتقمت من مسارهم ومن عائلاتهم. ولعل امتداد الانتقام منهم بسبب الصراعات بين تيارات المقاومة واستيلاء بعض الأسماء على رمزية وإنجازات المقاومة، هو الذي خلق موضوع الاختطافات خلال سنوات الرصاص، حيث اختطف الآلاف وأصبح مصيرهم مجهولا، وكلهم كانوا يشتركون في «لعنة» الانتماء إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار، وكان الهدف هو تغييبهم من الحياة السياسية والاجتماعية بعد حصول المغرب على الاستقلال. تحول هؤلاء إذن من المشاركة في العمل المسلح ضد فرنسا، إلى تهديد أمن الدولة المغربية بعد الاستقلال بسبب أنشطة الانتماء إلى قدماء المقاومة وجيش التحرير وأحداث 1956 والتي همت كواليس تسليم سلاح المقاومة وإدماج المقاومين في تأسيس الجيش المغربي والمعارضة التي عبر عنها جلهم من الأجواء السياسية والاجتماعية لمغرب ما بعد الاستقلال. لتنفجر الأوضاع في الأخير ويصبح أغلبهم في نظر الدولة وأجهزة الأمن، مطلوبين وملاحَقين بتهم ثقيلة.