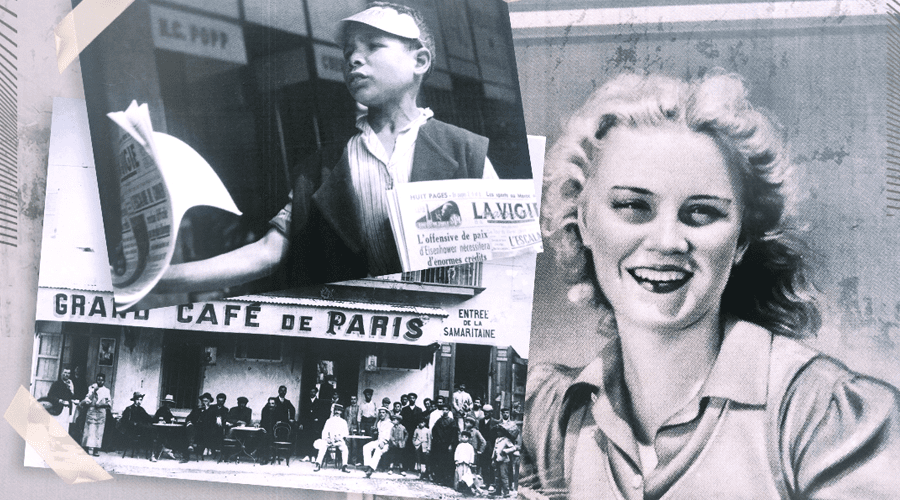

فرنسا والتجارب النووية في الصحراء الشرقية

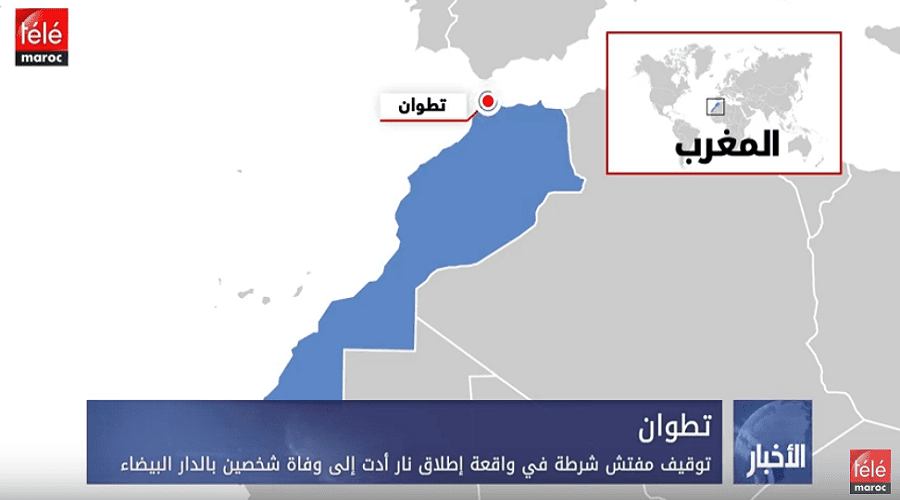

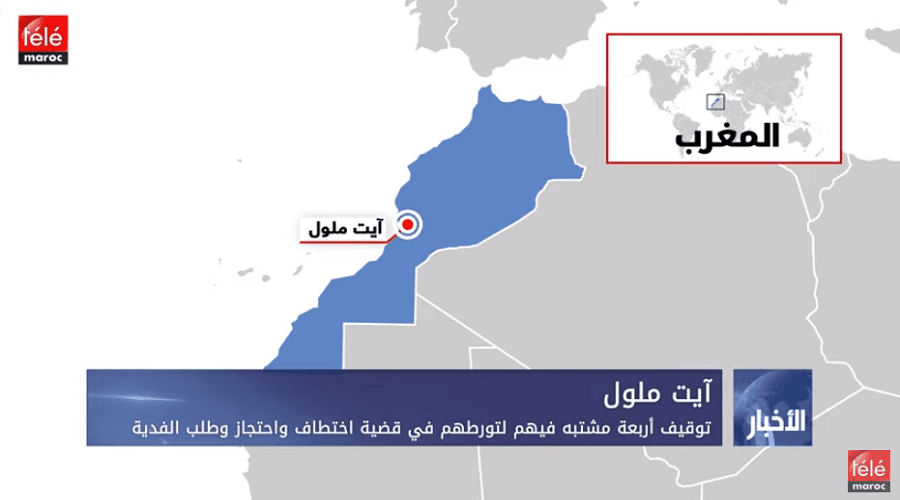

مع Télé Maroc

الفرنسيون أنفسهم يرجحون أن تكون فرنسا، في إطار الملفات السرية التي لم يُفرج عنها، قد أجرت تجارب نووية في وقت مبكر جدا.

كيف كانت تتم هذه العمليات إذن؟

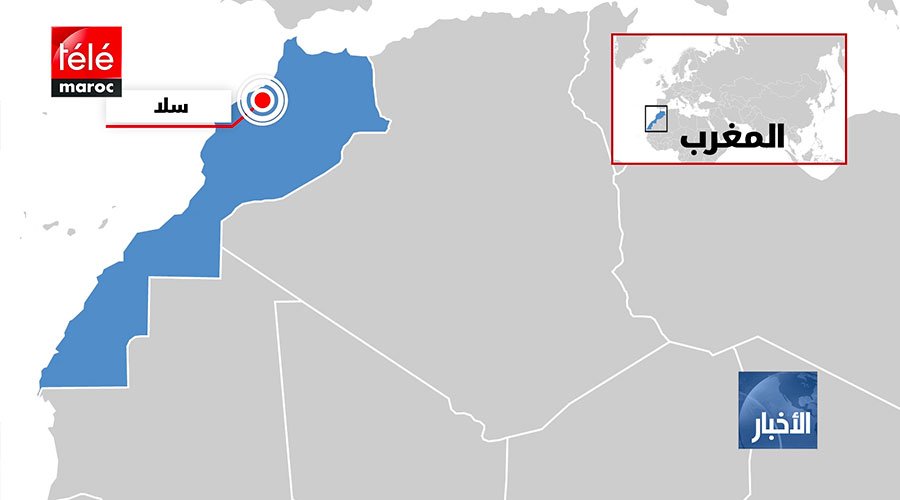

في سنة 1958، وبالضبط يوم 11 أبريل، وفي عز النقاش حول جرائم فرنسا في الداخل والخارج، وقع رئيس الوزراء الفرنسي وقتها «جيلارد» الترخيص بإجراء تجربة نووية في الجزائر، لكن الأمر لم يتم بسبب تداعيات الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، وتسببت في زلزال سياسي حقيقي انهارت خلاله الجمهورية.

أعيد ملف التجربة إلى الواجهة مع بداية 1960، وهو ما يعني أن الإخراج العلني لهذا النوع من العمليات كان يتطلب الكثير من الإعداد وتحفه التعقيدات. وصل شارل ديغول إلى السلطة على أنقاض الجمهورية السابقة، وأعاد التأشير على القرار ليفعله من جديد، وتبدأ فعلا تلك التجربة المحفوفة بالمخاطر.

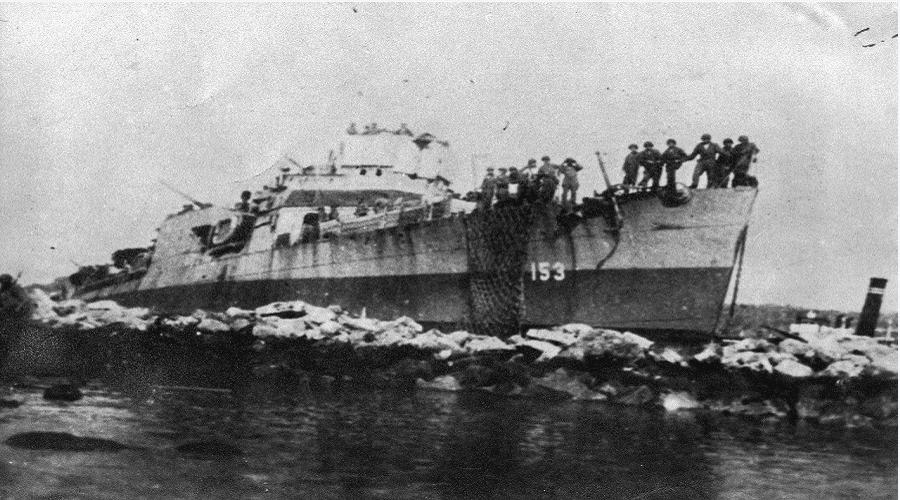

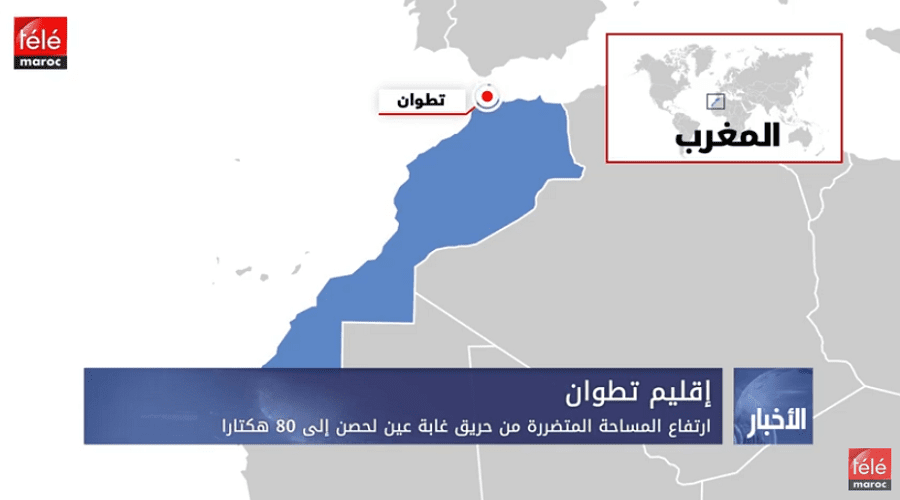

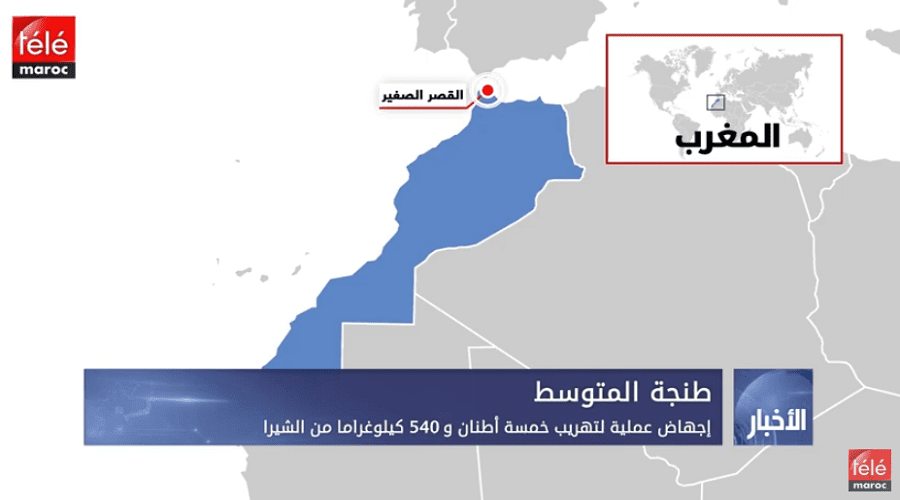

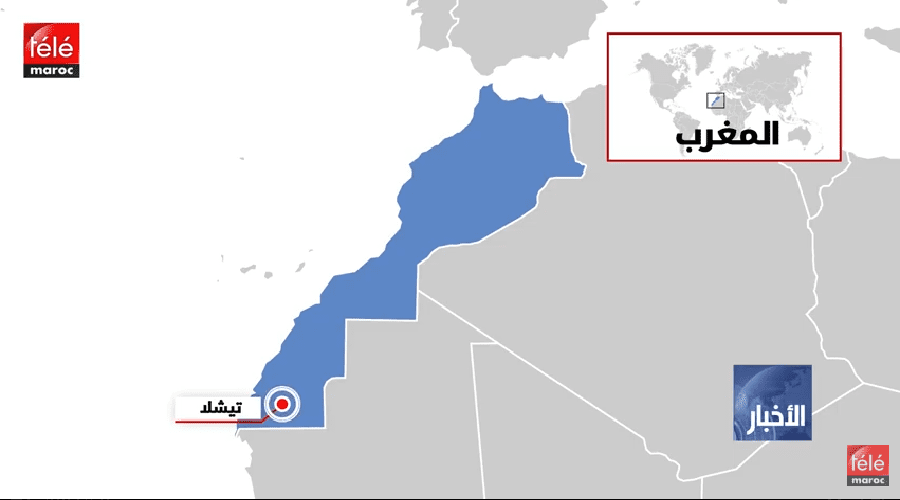

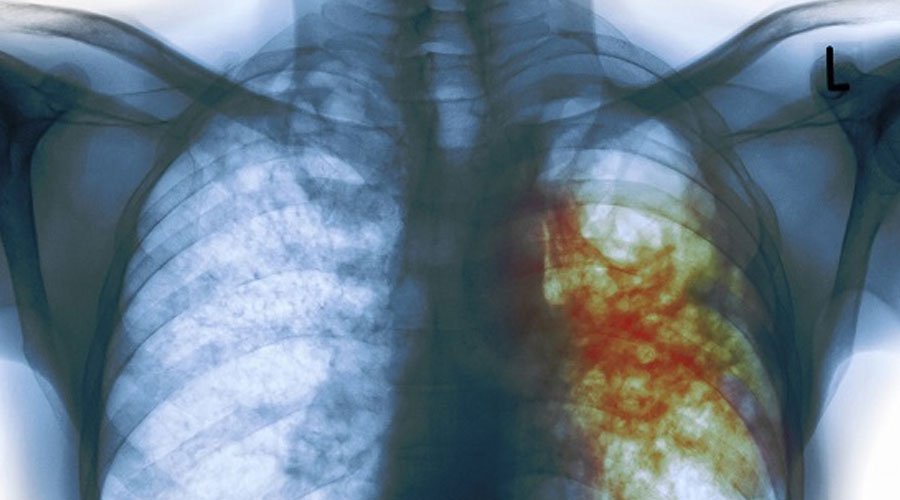

يوم 13 فبراير بدأت التجربة فعلا مع تمام الساعة السابعة صباحا، حيث تقرر إلقاء قنبلة نواحي الصحراء الجزائرية، تحمل كميات كبيرة من مادة «البلوتونيوم»، وتم وضع معدات عسكرية على مسافات متفرقة لدراسة مدى تأثرها بشدة الانفجار.

لكن هل كانت تلك أول تجربة من هذا النوع؟ ربما تكون أول تجربة سُلط عليها الضوء، وهناك معلومات عن اعتراض الملك الراحل محمد الخامس على إجرائها، لتضطر فرنسا إلى تأجيلها، قبل أن تقرر إجراءها بعيدا عن الحدود. لكن المؤكد أن تجارب كثيرة سبقتها، منها ما وصل صداه إلى الرأي العام، ومنها ما بقي حبيس الوثائق السرية، لكن المؤكد أنها كانت خطيرة للغاية.

عرفت العملية التي وقع عليها الرئيس الفرنسي وقتها بعملية الجربوع الأزرق، والمثير أنها لم تكن خطيرة، لذلك ركزت عليها فرنسا لكي تظهر أنها تحترم معايير السلامة، إلا أن الأمر لم يكن قابلا للتبرير، ما دام قد أجري في بلد آخر وليس في فرنسا. العقلية الاستعمارية لم تكن ترى مانعا في تنفيذ تجربة من هذا النوع في المنطقة. فقد نشرت الصحافة الفرنسية وقتها، أن الانفجار تسبب في وميض قوي استمر لثوان وسط الصحراء، ورآه الأهالي فعلا.

وهو ما جعل المعارضة في المغرب، الذي حصل على الاستقلال، تحاول لفت الانتباه إلى إمكانية حدوث تجارب من ذلك النوع في المغرب أيضا.

المعروف أن فرنسا قوة نووية ومن أولى الدول التي استطاعت تطوير هذه القنابل في العالم، لكنها لم تُؤد أبدا ضريبة التجارب الخطيرة التي حققت من خلالها تلك النتائج. بل أدت دول أخرى تلك الضريبة، وهو ما يجعل فرنسا اليوم مطالبة بالاعتذار لهذه الدول على الأقل.

جربت فرنسا أسلحة خطيرة، سيما خلال فترة الحرب العالمية الثانية، في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، لكنها طمست الأرشيف الخاص بهذه العمليات واعتبرته دائما سرا من أسرار الدولة.

هل جربت فرنسا أسلحة مُحرمة في الصحراء؟

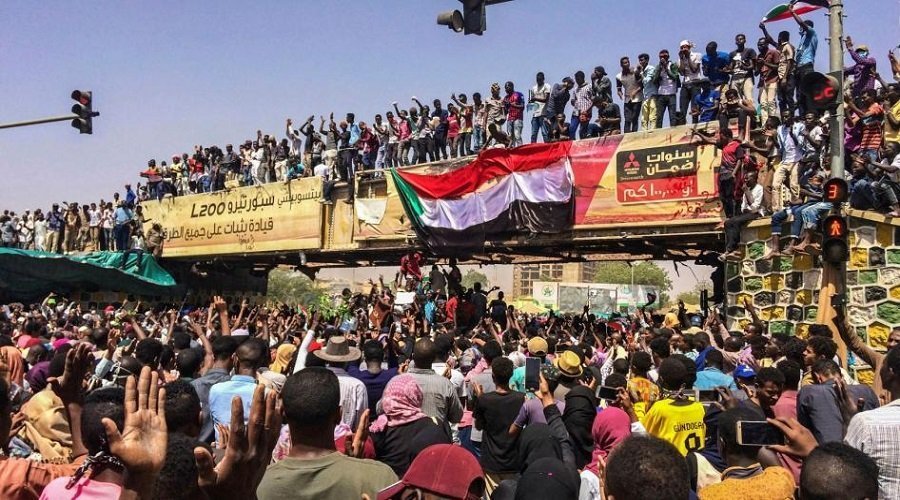

قامت الدنيا في فرنسا عندما نُشرت أخبار في سنة 2005، عن اكتشاف غبار نووي في منطقة كوت ديفوار وبوركينا فاسو. وهو ما يؤكد ما ذهب إليه معارضون فرنسيون لسنوات، وهم يحاولون لفت انتباه الرأي العام الفرنسي إلى وجود عمليات تجارب نووية فرنسية في القارة الإفريقية.

حتى أن الوكالة الدولية للطاقة النووية نشرت تقريرا أشار إلى أن التداعيات الناجمة عن إسقاط قنابل من هذا النوع على الأرض تمت في عمليات متكررة في نطاق لا يتجاوز كيلومترا مربعا واحدا.

وهو ما يعني أن فرنسا ظلت تجرب لسنوات عمليات تفجير في مساحة ضيقة، لكن التقرير نفسه قال إن فرنسا لم تتجاوز المستوى الذي يصل إلى درجة تتطلب تدخل الوكالة، وإن تلك العملية لا تشكل أي تهديد على سلامة السكان.

لكن في سنة 2009، وافقت الحكومة الفرنسية على تعويض الأهالي المجاورين لمناطق تلك التجارب، في محاولة لطي الملف.

إلا أن المعارضة في فرنسا، خصوصا نشطاء منظمات حقوق الإنسان طالبوا حكومة بلادهم بكشف ملفات التجارب السابقة، والتي سوف تكون بالتأكيد أكثر خطورة من الأخرى التي أثارت الانتباه.

يتعلق الأمر بعمليات أخرى جرى تجريبها في العقود الماضية، بعيدا عن أعين الصحافة والحكومات، وتسببت في رعب كبير للأهالي، رغم أنهم كانوا يبعدون عشرات الكيلومترات عن تلك المواقع التي جربت فيها فرنسا قنابلها.

من شدة الانفجارات، نزح الأهالي في الصحراء الجزائرية، التي عرفت عمليات تجارب واسعة على مدى سنوات طويلة، نحو المنطقة الحدودية مع المغرب، لكن وقتها لم تواجه فرنسا أي مشاكل مع الرأي العام، لتبرير تلك العمليات أو شرح أسبابها.

لكن الأرشيف العسكري الفرنسي، يجعلنا نطرح أسئلة كثيرة عن تلك القنابل التي حُرم استعمالها دوليا، لكن فرنسا لم تجد حرجا في تجربتها في مناطق تعرف وجود سكان لواحات ورعاة يتحركون بحرية في الصحراء بين المغرب والجزائر.

وما جعل هذا الملف شائكا، أن فرنسا حاولت فعلا تكرار تجارب لقنابل خطيرة، في مناطق أخرى، لكنها اصطدمت برفض واسع في أوساط المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا متخوفين من تبعات تلك التجارب، خصوصا في ستينيات القرن الماضي، إذ إن مبرر الحرب العالمية الثانية الذي استغلته فرنسا لتجربة أسلحتها في المغرب أيضا، لم يعد نافعا بعد خمسينيات القرن الماضي. كما أن الصحافة الفرنسية صارت أكثر شراسة وتنقب في ملفات الحكومة، وقد تؤلب الرأي العام الفرنسي ضد حكومة بلاده، في حال ما استمرت التجارب في الصحراء بين المغرب والجزائر.

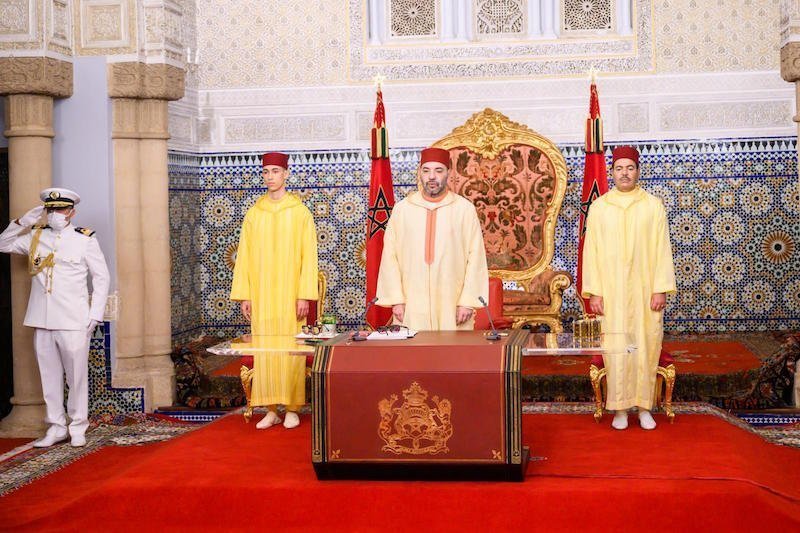

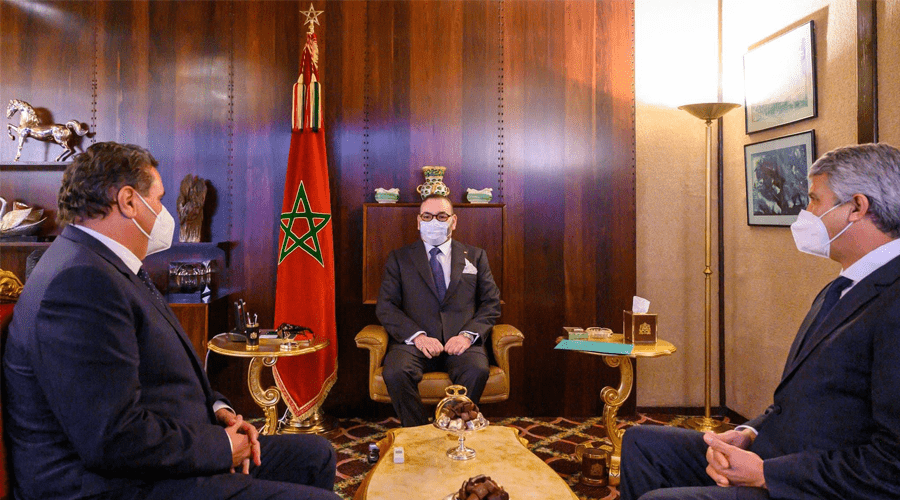

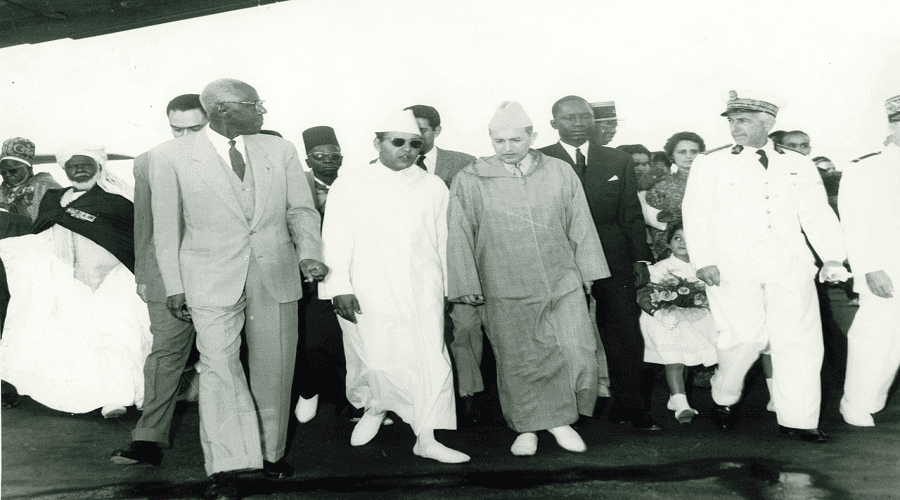

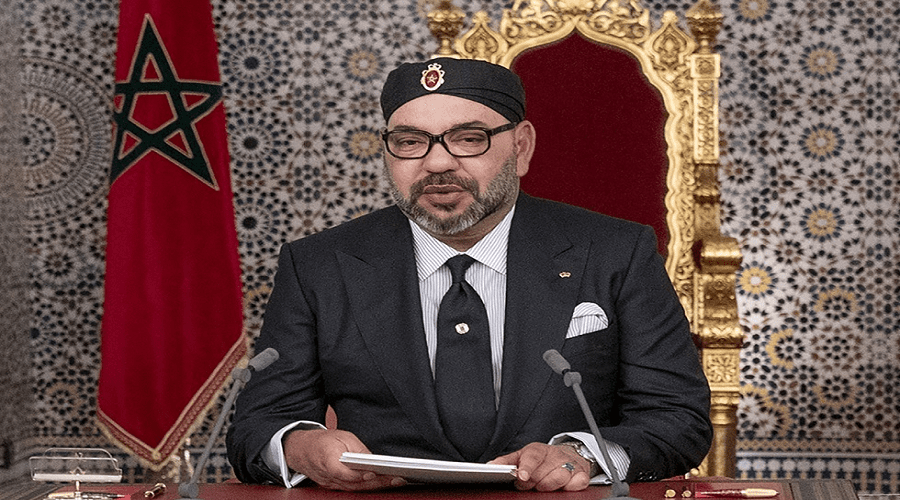

وهناك معلومات تفيد بأن الملك الراحل محمد الخامس سنة 1959، وصل إلى علمه أن فرنسا تنوي إجراء تجارب نووية واسعة في الصحراء الشرقية على مقربة من المنطقة الحدودية مع المغرب، ورغم أن المنطقة لم تكن مأهولة، إلا أن الملك الراحل أجرى اتصالات واسعة وطلب ألا يتم إجراء تلك التجارب، مخافة تداعيات إلقاء قنابل من ذلك النوع على القبائل والرحل. وهو فعلا ما استجابت له فرنسا، وجنب الجزائر كوارث إضافية.

ورغم أن المغرب لم يكن معنيا بتلك العملية، إلا أن وساطة الملك الراحل محمد الخامس كانت لصالح إغلاق ملف تلك التجارب في الصحراء، لكنها استمرت فعلا، وهو ما يؤكده الأرشيف في مناطق أخرى.

في هذا الملف سوف نتطرق أيضا إلى الأسلحة التي جرى تجريبها في المغرب، وليس فقط الأسلحة النووية.

+++++++++++++++++++++++++

لماذا لا تُفرج فرنسا عن أسرارها العسكرية؟

بعض الملفات التي كانت تدخل في خانة «أسرار الدولة» رُفعت عنها السرية ونوقشت في برلمان فرنسا وأدلى السياسيون والمثقفون برأيهم فيها، بل وحثوا القصر الرئاسي على صياغة اعتذارات رسمية لبعض الدول، التي تضررت من سياسة فرنسا سابقا. لكن لم يسبق أبدا أن كان المغرب معنيا بأي من تلك الملفات، رغم أن جرائم فرنسا عندنا لا تختلف في شيء عن جرائمها في بعض الدول التي اعتذرت لها رسميا ورفعت السرية عن وثائق بعض العمليات، رغم بشاعتها.

باحثون مغاربة منذ سنوات حاولوا الوصول إلى الأرشيف المتعلق ببعض القضايا، لكن ملاحظة واحدة خلصوا إليها جميعا، مفادها أن هناك قطعا ناقصة من «الأحجية». إذ إن آلاف الوثائق التي تؤرخ لعمليات فرنسا في مناطق المغرب الشرقي على وجه الخصوص، تُعتبر ناقصة في ظل غياب وثائق أخرى تتعلق بمجمل العمليات المنفذة هناك، سيما منها تلك التي تتعلق بإبادة القرى، وسجن الرافضين لسياسة الجيش الفرنسي في مناطق المغرب ما بين 1912 و1919، السنة التي وصل فيها جنرالات فرنسا إلى نواحي ورزازات وتنغير.

مقارنة بين الروايات الشفهية التي جمعها باحثون من أبناء المنطقة، على لسان من عاشوا تلك الأحداث الدامية، وبين ما هو مدون في السجلات العسكرية، تؤكد فعلا أن فرنسا لم توثق بالصورة المطلوبة لما وقع فعلا في تلك الأراضي الشاسعة.

وهو ما يفتح الباب على مصراعيه على فرضيات وجود تجارب فعلية لأسلحة خطيرة، في منطقة الصحراء الحدودية مع الجزائر.

إذ إن الجيش الفرنسي لطالما اعتبر مناطق طاطا، صعودا نحو فكيك، باحة خلفية لقواته العسكرية.

وكان سياق الحرب العالمية الأولى وقتها يخيم على الأجواء، ويقلق المؤسسة العسكرية الفرنسية. وهكذا فقد تم تجريب أسلحة استُعملت خلال تلك الحرب، في الصحراء أولا للتأكد من نجاعتها، قبل استعمالها في الميدان.

الجرائم التي مورست في الحرب العالمية الأولى والموثق لها في الصور والفيديو أيضا، مورست أيضا في المناطق القاحلة بين المغرب والجزائر، وجرى الترتيب لها بشكل سري، لكن تفاصيلها تسربت في الأخير إلى سياسيين فرنسيين وصحافيين، وتحدثوا عن أسلحة خطيرة جُربت على سكان القرى، رغم نفي الحكومات الفرنسية في مناسبات كثيرة وقوع أمر مماثل. لكن عسكريين متقاعدين، وفرنسيين استقروا في المغرب تحدثوا فعلا عن ممارسات همجية ومشاريع لتجريب أسلحة فتاكة، توقفت في آخر لحظة بفضل تدخلات سياسيين، جنبت فرنسا الوقوع في «فخ» جرائم ضد الإنسانية.

بعض الأرشيف الفرنسي العسكري سيكون بلا شك محرجا لفرنسا، لذلك رغم سريان قانون رفع السرية عن الوثائق الرسمية، العسكرية منها على وجه الخصوص، على الأرشيف الرسمي للدولة، إلا أنه لم يسر على تلك الوثائق التي سوف تكون محرجة بكل تأكيد.

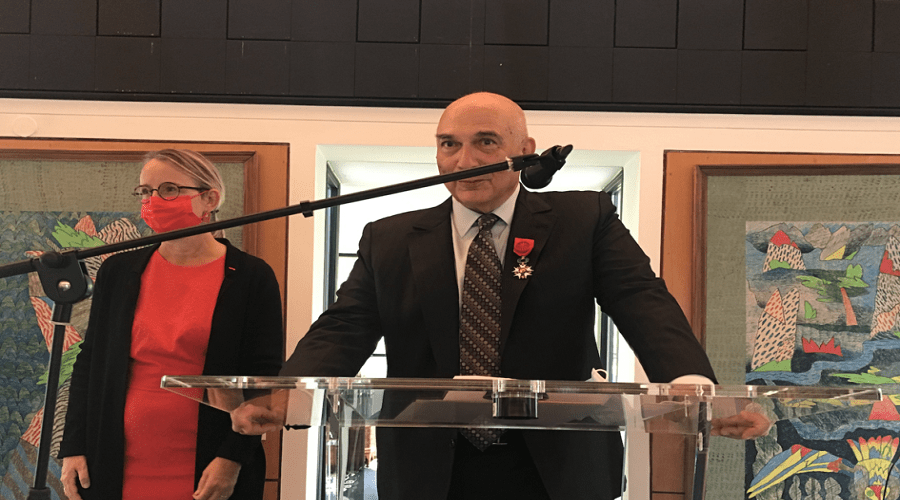

عبد الله إبراهيم والتحقيق في جرائم الجيش قرب فگيك

عندما كان عبد الله إبراهيم وزيرا أول في حكومة 1959، كان موضوع القواعد العسكرية الأجنبية في المغرب ملفا ساخنا فوق طاولة الحكومة المغربية التي كان أغلب أعضائها، إن لم يكونوا كلهم، يسيرون مع تيار قدماء الحركة الوطنية الداعي إلى ضرورة تحرير البلاد من كل ما هو فرنسي.

ملف تسليم القواعد العسكرية التي بنتها فرنسا، خصوصا قاعدتي مكناس ومراكش العسكريتين، كان يطغى على النقاش العام في المغرب، سيما وأن تيار الوطنيين الشباب كانوا لا يزالون يكنون العداء لكل ما هو فرنسي، رغم توقيع الاستقلال في مارس 1956.

إذ رغم تسليم قاعدتي مكناس ومراكش، إلا أن استكمال عمليات التسليم في 1959 كان لا يزال يعرف عرقلة كبيرة، خصوصا وأن مسؤولين فرنسيين كبارا أخذوا معهم وثائق من الأرشيف لم يتم تسليمها إلى المغرب، سيما في المؤسسة العسكرية والأمنية.

إذ إن وجود بعض المحاضر المتعلقة بجرائم فرنسا في المغرب قد يدين فرنسا مستقبلا، لذلك حرص المسؤولون السابقون، خصوصا المناصرين للعقلية الاستعمارية، على إتلاف وثائق تتعلق بالأرشيف، وهو ما أكده عدد من الوطنيين المغاربة الذين كانوا قريبين من تلك الكواليس أو شهودا عليها.

كان عبد الله إبراهيم، بحكم علاقاته مع قدماء خلايا المقاومة المسلحة، يفتح مكتبه في مقر الوزارة الأولى بالرباط أمام الراغبين في رفع مظالمهم إلى الملك الراحل محمد الخامس، وكثيرا ما كان العاملون في القصر الملكي يشاهدون الوزير الأول وهو يسرع الخطى قاطعا الساحة المفضية إلى جهة القصر الملكي التي كان يوجد فيها مكتب الملك الراحل، مصحوبا بزواره من خلايا المقاومة، لكي يُمكنهم من لقاء الملك لدقائق وتقديم شكاويهم بين يديه. ومن بين قدماء المقاومة الذين سبق لعبد الله إبراهيم الوساطة من أجلهم، بعض القادمين من مناطق فگيك والمنطقة الحدودية مع الجزائر شرقا. وهؤلاء اشتكوا للملك الراحل من أحداث 1953 التي عرفتها المنطقة، ووضعوا بين يدي الملك الراحل مظالم تتعلق بالشطط الذي طالهم، حيث سُلبت منهم أراض شاسعة من الواحات، وأحرقت مزارعهم. وكانت وقتها إشاعات قوية تتناقلها الألسن، بشأن تجريب فرنسا لأسلحة خطيرة جدا في المنطقة المشتركة بين المغرب والجزائر، والتي تحولت لاحقا إلى مناطق متنازع عليها بين البلدين، بسبب عدم وضوح سياسة الترسيم الحدودي التي رعتها فرنسا في المنطقة، بشكل متعمد.

وقتها أعطى الملك الراحل محمد الخامس تعليمات لتوفير عناية خاصة للمقاومين المنحدرين من تلك المناطق، بحكم أنهم عاشوا معاناة من نوع خاص، ضاعت أغلب تفاصيلها بسبب اختفاء الأرشيف المتعلق بها، رغم أن أحداثا أخرى وقعت بعدها، ولم يتعرض أرشيفها للتلف.

لم يقو أي مسؤول مغربي وقتها لكي يتهم فرنسا صراحة بتجريب أسلحة محرمة في تلك المناطق، لكن «روايات» تجريب فرنسا لأسلحة مميتة، كانت تطغى فعلا على النقاش العام وقتها، إلى درجة أن بعض قدماء المقاومة طالبوا بمساءلة فرنسا عن صحة تلك المعلومات، خصوصا وأنها كانت تتعلق بتجريب أسلحة «نووية» في المنطقة الحدودية مع الجزائر، سبق لمعارضين فرنسيين أنفسهم أن طالبوا بفتح تحقيق في تفاصيلها، وما إن كانت فعلا قد جرت فوق تراب المنطقة المشتركة بيننا وبين الجزائر.

الملف السري لتجريب رشاشات على الأبرياء بشوارع المغرب ومداشره

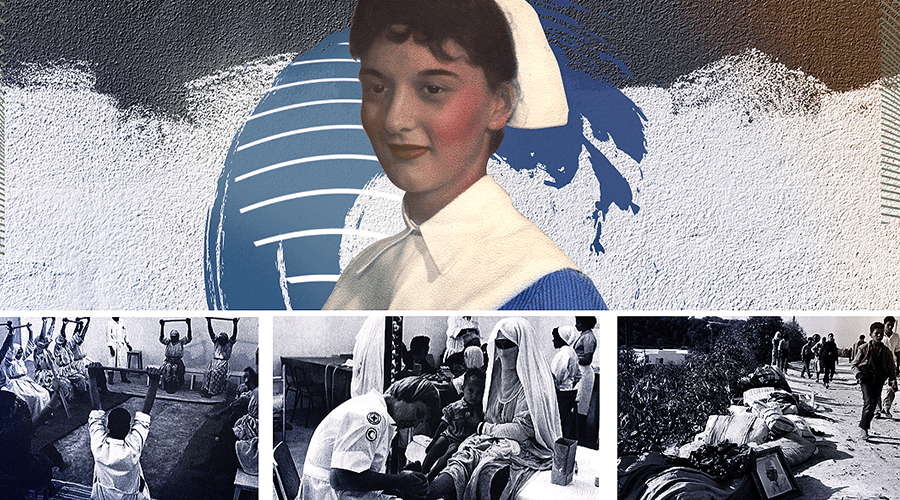

جربت فرنسا أنواعا كثيرة من السلاح في المغرب، بينها رشاشات متطورة، أوتوماتيكية، وحرصت على ألا يصل أي منها إلى أيادي أعضاء الخلايا السرية للمقاومة، الذين بدؤوا أنشطتهم المعادية لفرنسا بعد غشت 1953، تاريخ نفي الملك الراحل محمد الخامس.

من بين تلك الرشاشات التي استعملتها فرنسا، رشاشات متطورة تصيب الأهداف بدقة متناهية، حسمت بها معارك كثيرة خلال الحرب العالمية الثانية. لكنها استعملتها ضد مدنيين مغاربة على خلفية أعمال «شغب»، لا تمت بصلة للحروب ولم تكن تشكل أي تهديد أمني على الفرنسيين.

وحسب وثائق الإدارة الأمنية الفرنسية في الرباط، والتي سبق للمندوبية السامية للمقاومة أن ترجمتها إلى اللغة العربية في ثمانينيات القرن الماضي وأصدرتها في سلسلة منشورات، فإن القوات الفرنسية، ومنها قوات تابعة للجيش وليس للبوليس، نفذت عمليات تطهير واسعة في صفوف السكان بأسلحة جربت مفعولها لأول مرة في المغرب،

ووقعت بسبب ذلك مجازر رهيبة حصدت أرواح الأبرياء.

جاء في وثائق المحاضر الفرنسية، أنه في منتصف شهر غشت 1955، وبالضبط يوم 18 منه، احتفل البوليس الفرنسي باعتقال خلية سرية، كان أعضاؤها يتجاوز عددهم العشرين فردا. تم إلقاء القبض عليهم جميعا، عندما كانوا في اجتماع في منزل مهجور نواحي منطقة فضالة، وصودرت معهم أسلحة ومعدات لصناعة قنابل محلية.

في مثل هذه الحالات، لم يكن المدعي العام الفرنسي في حاجة إلى أدلة إدانة كثيرة، ما دام المحضر الذي أعده البوليس يذكر مصادرة محجوزات، تعتبر في لغة القانون «أدوات الجريمة» وأدلة ضد المُحتجزين.

رغم أن رسالة من الوطنيين أكدت وجود تلاعب في محضر احتجاز الشبان العشرين، إلا أن المدعي العام أثناء المحكمة، عندما أثار دفاع المتهمين الموضوع، أكد أنهم اعترفوا عند بداية التحقيق معهم بالمنسوب إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يخبئون الأسلحة في المنزل الذي تم احتجازهم فيه. وهكذا ضاعت على الدفاع فرصة التشكيك في مصداقية المحاضر لربح الوقت.

هذه الحيلة كان يلجأ إليها الوطنيون أيضا لتأليب الرأي العام ضد الإقامة العامة الفرنسية. هذا لا يعني أنهم كانوا دائما مخطئين، فقد تم فعلا تزوير المحاضر في عدد من القضايا التي أدين فيها مواطنون مغاربة بالسجن المؤبد، وأحيانا أخرى وصل الأمر حد تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مواطنين مغاربة، لم يتأكد القاضي من مصداقية المحاضر المنسوبة إليهم، رغم أن محاميهم أكدوا أن موكليهم يتبرؤون من الكلام المنسوب إليهم في محاضر البوليس.

ربما كان السياق العام الذي ألقي فيه القبض على أولئك الشبان غير مناسب لمراقبة تنزيل النصوص القانونية واحترامها، فقد كانت الأوضاع تعرف غليانا غير مسبوق، تجاوز كثيرا في حدته خطورة الأحداث التي عرفتها بداية السنة.

فقد ازدادت وتيرة قطع أسلاك الهاتف، وهي الحيلة التي بدأ الوطنيون في تنفيذها مع مطلع الخمسينيات، احتجاجا على نفي الملك محمد الخامس، وكانوا يلجؤون إليها لتعطيل التنسيقات الأمنية.

لكن ما لم تتضمنه المحاضر، وكشفته ذاكرة التاريخ الشفهي لقدماء المقاومة، أن الإدارة الفرنسية رأت أنه لم يعد هناك أي مفعول رادع للاعتقالات، والأحكام، فاختارت إطلاق الرصاص على المواطنين في الشوارع والقرى، رغم أنهم لم تكن لديهم أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالأحداث التي كانت الإدارة الفرنسية تريد كبحها.

محامون فرنسيون أدانوا جرائم بلادهم قبل ستين سنة

بعض المحامين الفرنسيين اكتسبوا شهرة واسعة في فرنسا وخارجها أيضا، بفضل قيادتهم لحملات مناهضة لسياسة بلادهم في بعض الدول، خصوصا في شمال إفريقيا.

إلى درجة أن بعضهم ترافعوا لصالح محكومين مغاربة بالإعدام سنة 1954، على خلفية أعمال اعتبرها الفرنسيون إرهابية، وغامر هؤلاء المحامون بسمعتهم وترافعوا لصالح المتهمين على أساس أنهم مقاومون.

هؤلاء المحامون سلطوا الضوء بقوة على جرائم جيش بلادهم في المغرب، وتنفيذ مجازر باستعمال أسلحة مخصصة للحروب مثل الرشاشات، لمواجهة أعضاء الخلايا السرية للمقاومة الذين كانوا بالكاد يتوفرون على مسدس تقليدي أو مسدسين، قبل أن تزداد حدة المقاومة بعد ارتفاع إيقاع الأحداث وازدياد قساوة القمع الفرنسي.

وحسب أرشيف المحاضر الفرنسية في إدارة الأمن التابعة للإقامة العامة في الرباط، وبناء على المحاضر المتوفرة، والتي تعود إلى سنة 1955، فإن عملية إلقاء القبض على الخلية السرية كانت في تمام الرابعة فجرا من صباح الخامس عشر من غشت. كانت الخلية بصدد اجتماع سري، لمباحثة طريقة آمنة لمغادرة الدار البيضاء، بحكم أن كل أفراد الخلية أصبحوا في عداد المبحوث عنهم.

الأسوأ، أن أحد أعضاء الخلية تعرض للاعتقال والتعذيب، ولم يرد البقية المغامرة بسلامتهم الجسدية، في حال ما إذا انهار صديقهم تحت التعذيب الرهيب، الذي يتعرض له المقاومون في أقبية الكوميسارية على يد الجلادين المغاربة الذين عملوا لصالح البوليس الفرنسي.

كانت لحظة المداهمة غير متوقعة، وحسب المحاضر، فقد حُجزت قنابل في طور الإعداد، واعترف «مولاي» بسهولة بأنه كان يحضرها لعمليات كانت الخلية تخطط لتنفيذها في الدار البيضاء والنواحي، وتستهدف بالأساس أعوان الإدارة الفرنسية.

قُدم الجميع إلى المحاكمة، وتم الاحتفاظ بهم في السجن المركزي بالقنيطرة.

وحسب بعض إفادات قدماء المقاومة، فإن بعض الأسماء لم ينفذ فيها حكم الإعدام، وحدث أن ماتت متأثرة بالمرض، وصعوبة الجو داخل السجن المركزي، وكان هذا هو مصير أغلب أفراد الخلايا السرية. لكن المصادر ذاتها تؤكد أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في عدد من المقاومين، أسابيع قليلة قبل عودة الملك محمد الخامس من المنفى، والتمهيد لحصول المغرب على الاستقلال.

لم يتوقف الأمر عند تنفيذ أحكام الإعدام، والتي يوثقها الأرشيف، بل تجاوز ذلك إلى إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المتظاهرين في مناسبات كثيرة، وهو ما يزكي فعلا وقائع إبادات جماعية لسكان القرى، رغم محاولات المؤسسة العسكرية الفرنسية التملص من تلك الاتهامات التي لاحقتها لسنوات طويلة.

هؤلاء المحامون الذين أدانوا حكومات بلادهم، لم يجدوا حرجا في اتهامها صراحة بتلك الجرائم، وطالبوها بالاعتذار للمغاربة عن كل ما حدث. لكن يبدو أن مسألة هذا الاعتذار سوف تبقى مؤجلة لوقت أطول، رغم حالات المد والجزر بين باريس والرباط، بسبب القضايا القديمة والمتراكمة، والأخرى الجديدة أيضا.

فرنسا والتجارب النووية في الصحراء الشرقية

- المغرب الجامعة تنفي تعيين مدرب جديد لـ«أسود الأطلس» وتتشبث بالدفاع عن حقوقها في نهائي الكان

- المغرب “إنوي” تطلق نداء وطنيا للتطوع لتسريع الإدماج الرقمي في الوسط القروي

- رياضة إحالة عميد المنتخب للمحاكمة بتهمة الاغتصاب

- المغرب وكالة التنمية الفلاحية تطلق طلب عروض مشاريع "الشراكات المنتجة"

- المغرب بوليفيا تعلّق اعترافها بـ"البوليساريو" وتفتح صفحة جديدة مع المغرب

- المغرب جلالة الملك يعطي بسلا انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1447" التي سيستفيد منها أزيد من 4,3 ملايين شخص

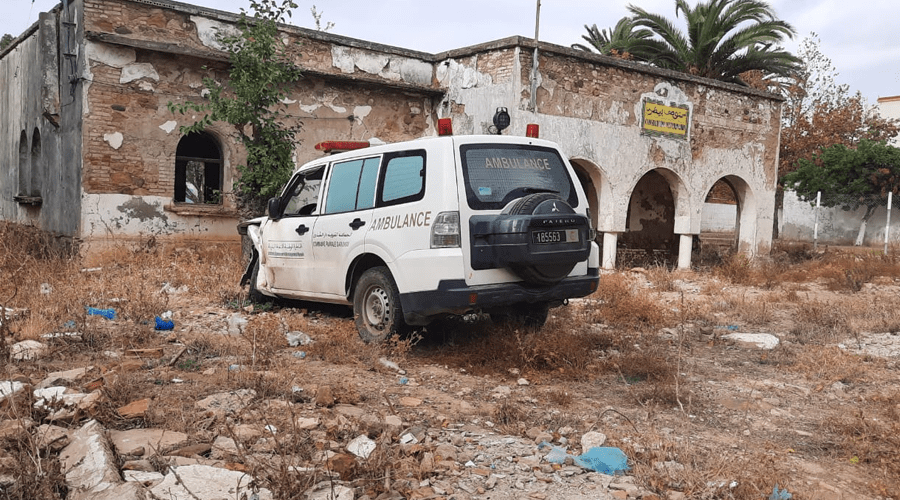

- المغرب تعليمات من الحموشي بتتبع الحالة الصحية واتخاذ التحفيزات الإدارية لفائدة موظفي الأمن ضحايا حادثة سير بسيدي افني

- المغرب بنسعيد يوضح أسباب سحب مرسوم لجنة تسيير قطاع الصحافة

- المغرب الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة

- رياضة سجن من 3 أشهر إلى سنة.. عقوبات نافذة لمفتعلي شغب نهائي كأس إفريقي

جميع النشرات

الجامعة تنفي تعيين مدرب جديد لـ«أسود الأطلس» وتتشبث بالدفاع عن حقوقها في نهائي الكان

“إنوي” تطلق نداء وطنيا للتطوع لتسريع الإدماج الرقمي في الوسط القروي

وكالة التنمية الفلاحية تطلق طلب عروض مشاريع "الشراكات المنتجة"

بوليفيا تعلّق اعترافها بـ"البوليساريو" وتفتح صفحة جديدة مع المغرب

جلالة الملك يعطي بسلا انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1447" التي سيستفيد منها أزيد من 4,3 ملايين شخص

تعليمات من الحموشي بتتبع الحالة الصحية واتخاذ التحفيزات الإدارية لفائدة موظفي الأمن ضحايا حادثة سير بسيدي افني

بنسعيد يوضح أسباب سحب مرسوم لجنة تسيير قطاع الصحافة

الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة

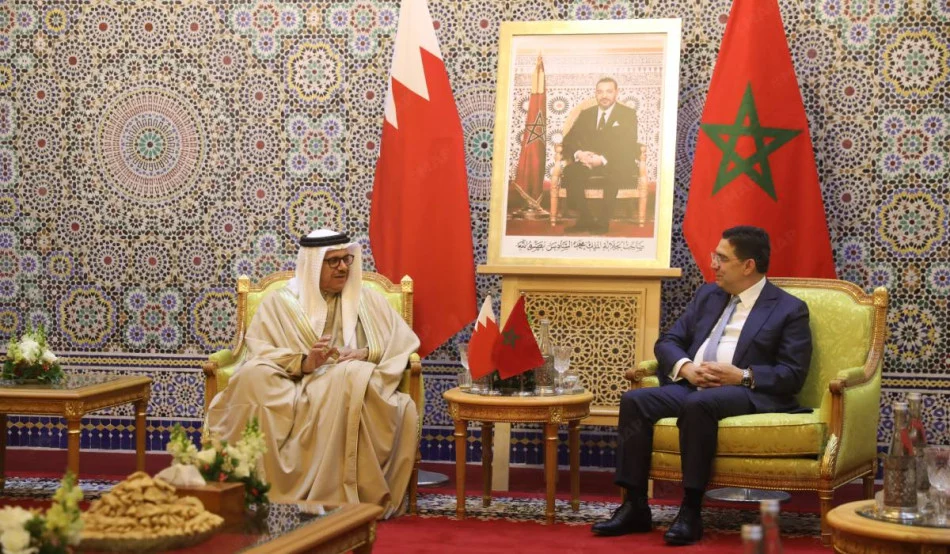

المغرب والبحرين يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما المشترك في شتى المجالات

باريس تحتضن انطلاقة الجولة الدولية "العمران مغاربة العالم 2026"

فضيحة القارورات في القاهرة.. الجيش يطالب الكاف بانزال العقوبة على الأهلي المصري

زلزال «إبستين» يهز النخب العالمية... استقالات وتحقيقات واعتذارات وسط دوائر السلطة والمال

جلالة الملك يترأس حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات تابع لمجموعة “سافران”

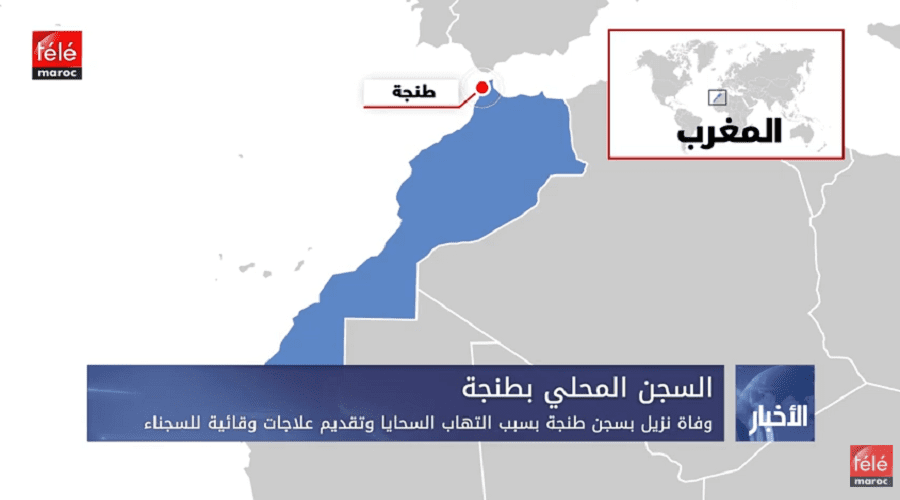

استنفار بسبب تبادل لإطلاق نار بين أباطرة المخدرات باكزناية بطنجة

عدد زبناء اتصالات المغرب بلغ 77 مليون زبون في 2025

الإعلان عن أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والعرائش مناطق منكوبة

أخنوش ينهي المواجهة المفتوحة بين وهبي والمحامون

بوريطة يشارك في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

لقجع: المغرب جاهز لتنظيم كأس العالم 2030 والكان كان استثنائيا

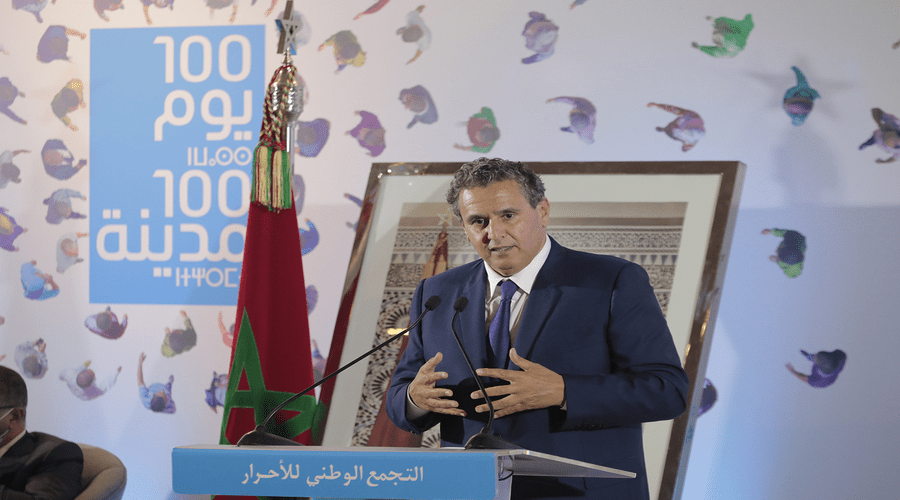

أخنوش: المغرب يمر بمرحلة مفصلية تتطلب نموذجاً سياسياً جديداً

أخنوش: السياسة حين تُمارَس بصدق تصبح عملاً إصلاحياً نبيلاً

أخنوش: «مسار الثقة» و«100 يوم 100 مدينة» أعادا الاعتبار للإنصات للمواطن

أخنوش : حزب الأحرار يرفض منطق الزعامات الخالدة وعدم ترشحي لولاية ثالثة احترام للديمقراطية الداخلية

النيابة العامة تنفي إضراب معتقلي الأحداث الشغب نهائي الكان عن الطعام

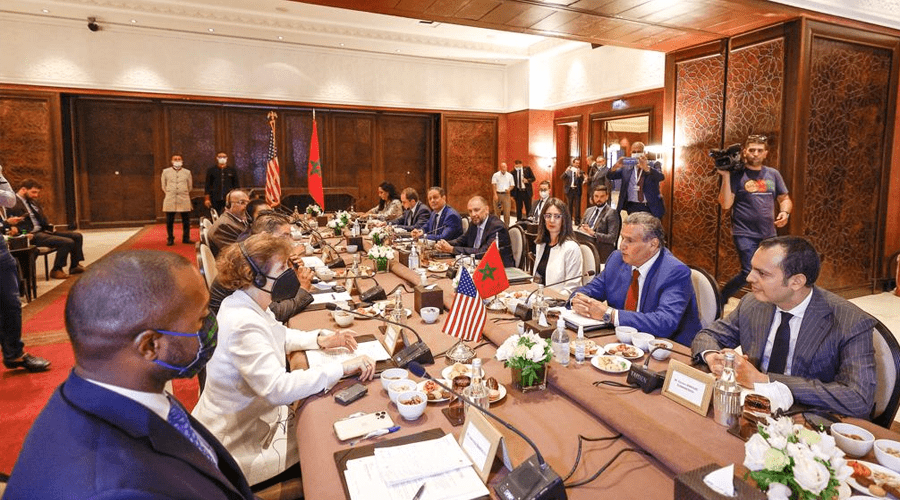

بوريطة يعرض بواشنطن أهمية المغرب الجيواستراتيجية في مجال المعادن الاستراتيجية

البرلماني والقيادي عبد الرحيم بن الضو يعلن تجميد عضويته بحزب الأصالة والمعاصرة

واردات مائية قياسية ترفع ملء سدود المغرب إلى 61%... وسد واد المخازن يتجاوز سعته الاعتيادية

بناء على النشرات الإنذارية التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطر

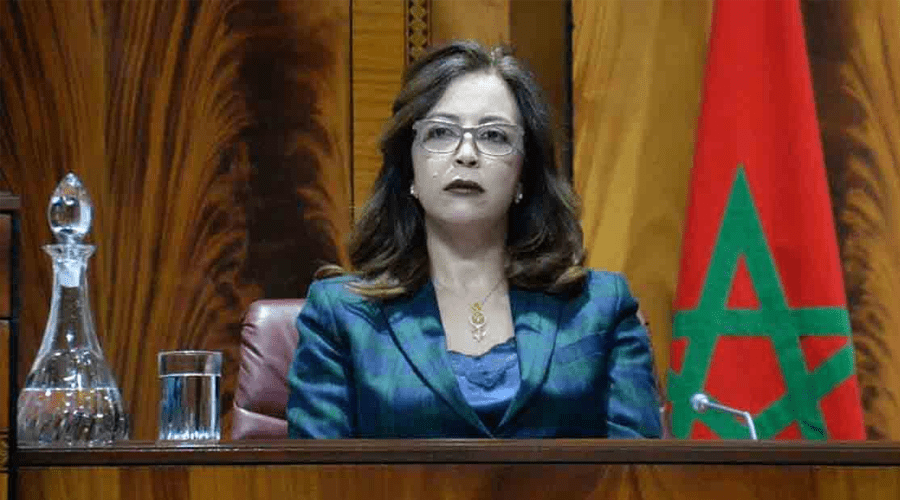

مجلس المستشارين يختتم دورة أكتوبر بالمصادقة على 17 نصا تشريعيا وتعزيز الحضور الدبلوماسي البرلماني

أمطار طوفانية مرتقبة: الأرصاد ترفع مستوى الخطر إلى الأحمر بعدة أقاليم شمالية

تعليق الدراسة ابتداء من يوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

فرنسا تعلن عزمها إبرام معاهدة ثنائية جديدة مع المغرب ذات بعد برلماني قوي

الحاج عبد الهادي بلخياط يغادر "قطار الحياة"

الأمن ينفي تسجيل حالات سرقة ونهب بالقصر الكبير

أمطار قوية ورياح عاصفية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

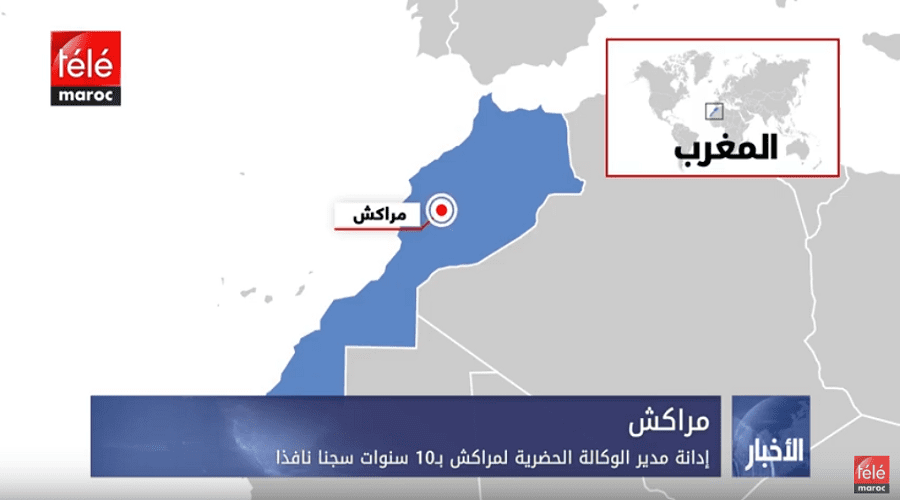

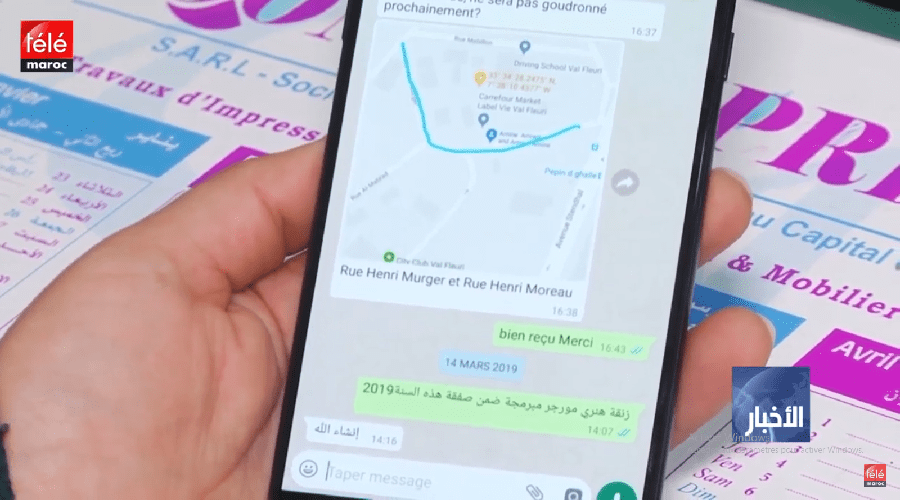

ابتدائية مراكش تقضي بحبس بلقايد وبنسليمان سنتين بتهم تبديد أموال كوب 22

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ويبرز أهمية المبادرة الملكية للأطلسي

إغلاق مؤقت لمطار سانية الرمل بتطوان

اختتام السنة الدولية للتعاونيات بالرباط

جلالة الملك يترأس بالدار البيضاء اجتماع عمل بخصوص المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط

التوافق يحسم خليفة أخنوش على رأس الأحرار

بنسعيد ينفي علاقته بملف إسكوبار الصحراء ويعلن لجوءه إلى القضاء

حزب التجمع الوطني للأحرار يقدم كتاب "مسار الإنجازات"

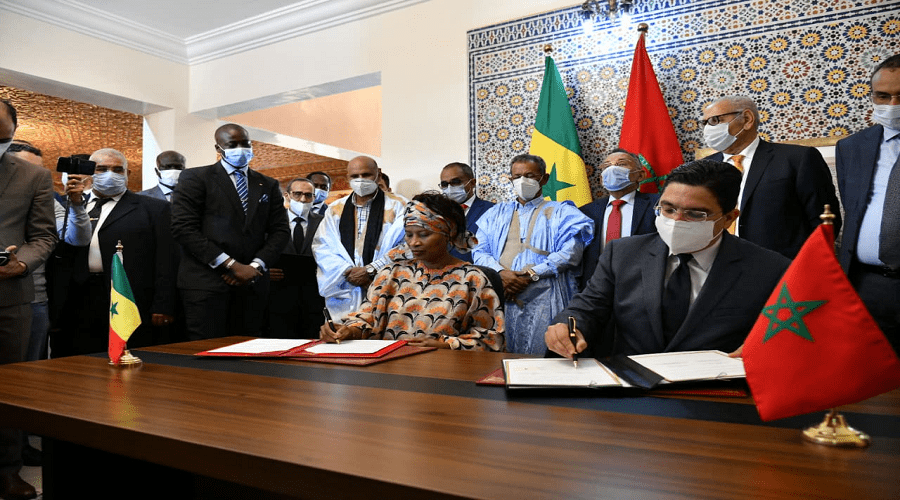

المغرب والسنغال يؤكدان متانة الشراكة الثنائية ويعززان التعاون الب

الفرقة الوطنية تحسم الجدل... الحكم جيد بريء من اتهامات التدخل في قرارات "الفار"

عثمان سونكو: العلاقات بين المغرب والسنغال أعمق من أي "انزلاقات رياضية"

أخنوش يستقبل رئيس الوزراء السينغالي بالرباط

حرب الظل بين باريس والجزائر.. اختطافات وتجسس وتجنيد للعملاء بقلب فرنسا

الأمن الوطني يفنّد مزاعم مجلة "لو بوان" الفرنسية

مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تتوج الفائزين بـ "جائزة CDG للأثر الاجتماعي" في دورتها الأولى

الملك محمد السادس بعد نجاح "الكان": المخططات المعادية للمغرب لن تبلغ مرادها

بوريطة يوقع إلى جانب ترامب على الميثاق المؤسس لمجلس السلام

الإدارة العامة للأمن ترد : لا وفيات خلال نهائي كأس إفريقيا

السويد تعلن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي بالصحراء

الملك يرد بالإيجاب على دعوة الرئيس ترامب لينضم كعضو مؤسس لمجلس السلام

الحموشي حرص على متابعة البروتوكول الأمني للنهائي الإفريقي

لهذه الأسباب المغرب مرشح قوي لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2028

تعيين نفيسة القصار رئيسة جديدة لهولدينغ "المدى"

الولايات المتحدة تعلق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها المغرب

ولد الرشيد : المغرب يعيش مرحلة الحسم النهائي في ملف الوحدة التراب

التزاما بالنظام الأساسي للأحرار.. أخنوش لن يترشح للولاية الثالثة

أخنوش يعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس الأحرار

جلالة الملك يعاني من ألم في أسفل الظهر دون خطورة وصحة جلالته مطمئنة

أخنوش: الاعتراف الأممي بالصحراء مرحلة حاسمة والمغرب انتقل من التدبير إلى التغيير

380 مليار درهم استثمارًا عموميًا في 2026 وأخنوش يتوقع نموًا بـ5.6 في المائة

أخنوش يشيد بتماسك الأغلبية ويعلن توجهًا لتمديد انتداب هياكل الحزب

أخنوش: تعميم الحماية الاجتماعية حق مكفول واستفادة 4 ملايين أجير

الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا

كل ما تجب معرفته قبل السفر إلى الخارج من أجل الأعمال أو الدراسة أو السياحة

نجوم العالم والأفارقة يشيدون بالتنظيم وأرقام تاريخية في الحضور

كأس إفريقيا بالمغرب تفرض استنفارا أمنيا في أوروبا

الحكم على البرلماني الاستقلالي مضيان بستة أشهر حبسا نافذا في قضية رفيعة المنصوري

الفرقة الوطنية تحقق مع 36 مؤثراً بسبب الترويج لمنصات المراهنات غير القانونية

عطلة "المشاهير" في المغرب.. بين أجواء رأس السنة وبريق «الكان»

اعتقالات وتتبع أمني لتجار السوق السوداء مضاربين سحبوا إعلاناتهم

فيديوهات مفبركة وروايات مضللة تتهاوى أمام نجاح التظاهرة

يقظة معلوماتية ترصد الإعلانات المشبوهة وتفكك شبكات رقمية منظمة

مغرب 2025..حفل افتتاح يبهر العام

الأمير مولاي الحسن يترأس حفل افتتاح "الكان"

أخنوش : مع الأغلبية الحالية أعدنا "الروح" للعمل الحكومي .. ووضعنا المصلحة العامة فوق الحسابات الحزبية

مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا لضمان عدالة سريعة وآمنة داخل الفضاءات الرياضية

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحقق رقماً قياسياً وتضخ 7,5 مليارات درهم في مالية الدولة

تهنئة ملكية لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الفائز ببطولة كأس العرب قطر 2025

لقاء وطني بالرباط يناقش مقاربات محاربة الأخبار الزائفة

كابل «ميدوزا» يربط المغرب بالعالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات آسفي إلى 37 وفاة

تيميتار – علامات وثقافات : عشرون سنة تجدّد روح الموسيقى الأمازيغية بين الذاكرة والإبداع

المغرب يستعد لصنع أجمل عرس إفريقي

فاجعة في فاس.. مصرع 19 شخصا في انهيار بنايتين وسلطات المدينة تواصل جهود الإنقاذ

رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية السنغالية

أنشيلوتي: المغرب بات رقما صعبا بعد مونديال قطر

المغرب يخوض مونديال أمريكا بذكريات كأس العالم 1998

«CDG».. قوة هادئة تعيد رسم خريطة الاقتصاد المغربي

إسبانيا ترسّخ دعمها لمغربية الصحراء وتشيد بالإصلاحات الملكية

إعلان مشترك.... إسبانيا تشيد بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797

أخنوش بالرباط: "مسار الإنجازات" يواصل تنزيل الدولة الاجتماعية ومشاريع الماء والصناعة

بنمبارك: جهة الرباط سلا القنيطرة على مشارف تحول صحي كبير وستصبح وجهة بارزة لـ"السياحة العلاجية"

فتيحة المودني: رؤية ملكية تُلهم الرباط و"الأحرار" يترجم التوجيهات إلى إنجازات عملية

افتتاح الدورة التاسعة لمعرض العمران للعقار 2025

الأنتربول توشح حموشي بوسام "الطبقة العليا"

لفتيت يقصف نواب العدالة والتنمية: أنتم تدافعون عن المفسدين وتقولون ما لا تفعلون

الرئيس الجديد للأنتربول يتعهد من مراكش بتعزيز التعاون الأمني مع المغرب

شراكة استراتيجية تجمع مجموعة العمران و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

أخنوش ينفي الزيادة في ثمن "البوطاغاز" ويعلن رفع مبالغ الدعم المباشر للأسر

توقيف الستريمر إلياس المالكي واقتياده للتحقيق على خلفية شكايات ضده

وزير التربية الوطنية ينفي شبهات خرق القانون ويكشف تفاصيل استقالته من شركاته

حموشي يدعو إلى «إنتربول المستقبل» من أجل مجتمع آمن وأكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المعقدة

المحكمة الإداربة تعزل رئيسي المجلسين الجماعي والإقليمي بسبب فندق "الشيخات"

توقيف "التيكتوكر "مولينكس" ونقله لطنجة على خلفية قضية "التيكتوكر" بنشقرون ووالدته

ولادة مفاجئة داخل ترامواي الرباط–سلا تنتهي بمأساة

120 ألف طفل مجنّد في إفريقيا.. وبوريطة يطالب بآلية قانونية مشتركة

إدارية الدار البيضاء تقضي بعزل رئيس جماعة برشيد ونوابه

مكتب السياحة يكشف عن فيلم "المغرب، أرض كرة القدم"

حموشي يتوج أبناء وأيتام الأمنيين المتميزين دراسيا بمنح جامعية تمتد لخمس سنوات

تكريم وهدايا مادية لأمنيين متقاعدين تجاوزوا سن الثمانين وجوائز لرياضيين ومبدعين

هدم قصر "الكرملين" يطيح بباشا بوسكورة ولجنة من الداخلية تحل بعمالة النواصر

وزير الداخلية الإسباني يوشح حموشي بأرفع أوسمة الاستحقاق للحرس المدني الإسباني

أخنوش: نظام دعم المقاولات الصغيرة رهان استراتيجي يكرس العدالة المجالية بالمغرب

تعزيزا للتعاون الأمني بين بكين والرباط… حموشي يستقبل سفيرة جمهورية الصين الشعبية

أخنوش يكشف مؤشرات تحسن الاقتصاد الوطني

المغرب والسنغال يعززان شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل

مستشارو الملك يعقدون اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي

اتصالات المغرب تفعل ابتداءً من اليوم شبكة الجيل الخامس

"اورنج المغرب" تطلق رسميا خدمات الجيل الخامس 5G

اتصالات المغرب تكشف عن هويتها البصرية الجديدة

من يكون زهران ممداني أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك ؟

الملك محمد السادس يقرر إحداث "عيد الوحدة" يوماً وطنياً جديداً في 31 أكتوبر من كل سنة

المغرب يقدّم نموذجًا رائدًا عالميًا في رعاية الأطفال الصم بفضل مؤسسة للا أسماء

عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء في ورطة لهذا السبب

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تحل بنيروبي في زيارة عمل لكينيا

حموشي ضمن تشكيلة المجلس الأعلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للمرة الثانية

جلالة الملك يدشن المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط ويعطي تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير

ولد رشيد :"القرار الأممي يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية المغربية"

أخنوش يشيد بدور الدبلوماسية الملكية في تبني القرار الأممي حول الصحراء ويؤكد أن حكومته تنصت وتشتغل بالمعقول

بوريطة يكشف كواليس قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية

أخنوش: الرؤية الملكية السديدة جعلت 2025 سنة الانتقال من منطق التدبير إلى منطق التغيير في ملف الصحراء المغربية

الملك يوجه نداء صادقا لإخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لجمع الشمل مع أهلهم

الملك محمد السادس: قرار مجلس الأمن فتح جديد في مسار ترسيخ مغربية

الحكم الذاتي أساس حل ملف الصحراء تحت السيادة المغربية

الملك محمد السادس نجح في حشد دعم دولي وازن لمبادرة الحكم الذاتي

الديبلوماسية الملكية تنجح في حشد اعتراف دولي بسيادة المغرب على صحرائه

26 سنة من الدبلوماسية الملكية تحسم ملف الصحراء المغربية

الملك محمد السادس: القرار التاريخي لمجلس الأمن انتصار للدبلوماسية المغربية والحكم الذاتي هو الحل الواقعي للنزاع المفتعل

السرعة والضباب الكثيف يتسببان في حادثة سير مروعة في الطريق السيار بين مدينة الجديدة وأزمور

الفاشر في قبضة الموت… مشاهد تفوق ما يحتمله العقل البشري

الوكيل العام للملك بالرباط يأمر بفتح تحقيق في مزاعم طحن الورق مع

الباراغواي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعلن نيتها فتح قنصلية بالداخلة

النيابة العامة تكشف حصيلة المتابعات القضائية في احتجاجات «جيل Z»

السجن يتهدد مفتعلي الشغب وإجراءات صارمة ورسائل تحذير من خطابات الكراهية

«تدرّج».. برنامج وطني لتأهيل الشباب بقطاع الصناعة التقليدية

البنك الشعبي يحصل على “إيزو 37001” الخاصة بنظام إدارة مكافحة الفس

نتيجة صافية لاتصالات المغرب بأزيد من 5,52 مليارات درهم

كمبوديا تدعم مخطط الحكم الذاتي لحل ملف الصحراء المغربية

المغرب وبولونيا يلتزمان بمواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية

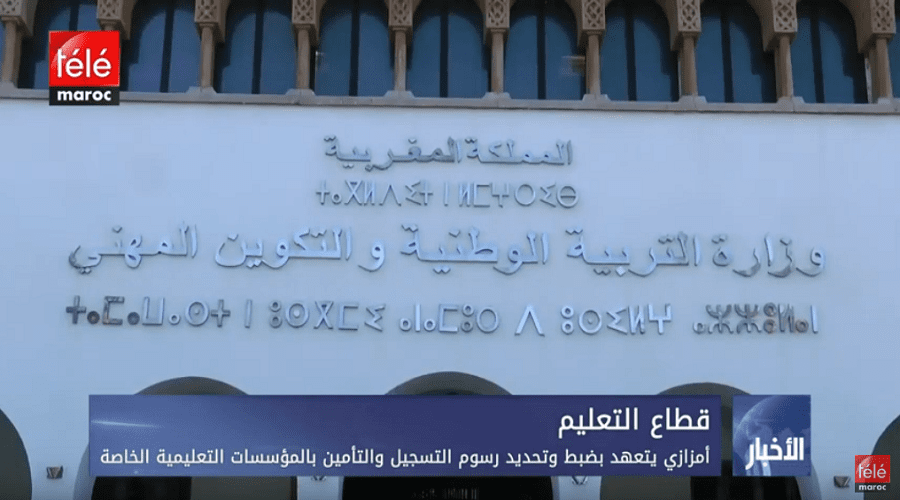

لأول مرة في تاريخ المغرب.. ميزانية قطاع التربية والتعليم ترتفع إلى 97 مليار درهم

الملك محمد السادس لـ"الأشبال": لقد شرفتم بلدكم والقارة الإفريقية

الملك محمد السادس يعين ولاة وعمال جدد

المجلس الوزاري يصادق على 14 اتفاقية دولية

المجلس الوزاري يصادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالدفع بعدم دستورية القوانين وبالمحكمة الدستورية

المجلس الوزاري يصادق على مرسومين يهمان المجال العسكري

المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون لمنع الفاسدين من الولوج إلى البرلمان

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026

بوريطة يتباحث بموسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

روسيا تعتبر المغرب شريكا مهما في القارة الإفريقية

وزارة الداخلية تطالب بفتح بحث قضائي في اتهام العالم شينان بابتزاز

الملك يطلق أشغال مركب "سافران" لصناعة محركات الطائرات بالنواصر

تكريم شخصيات بارزة في الداخلة وإحداث “قطب أفارقة العالم” ضمن منتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي

الداخلة تحتضن نقاشاً إفريقياً حول أدوار الجاليات في تنمية القارة

المغرب يرحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة

توقف تصدير الأبقار الإسبانية إلى المغرب بسبب إصابتها بمرض وأسعار اللحوم مرشحة للارتفاع

توقيف الشخص الذي سكب مادة حارقة وأضرم النار في فنان بأحد شوارع الحسيمة

الملك يستقبل مبعوثا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة العربية السعودية حاملا رسالة شفوية لجلالته

عضو جماعي بإقليم أسفي يتهم العامل السابق بابتزاز مقاول والداخلية تأمر بفتح تحقيق

اتفاقية شراكة استراتيجية بين إدارة الأمن الوطني والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

السلطات الإسرائيلية تحتفظ بالمغربيين غالي وضراوي وترفض الإفراج

توقيف متزعم الفوضى والتخريب ونهب الممتلكات بمدينة سلا

أمستردام تحتضن المحطة الثالثة من المعرض الدولي "العمران إكسبو – مغاربة العالم

إحالة الموقوفين في أعمال الشغب العنيفة على النيابة العامة بتهم ثقيلة

الفرقة الوطنية تضرب بقوة في القليعة: حملة اعتقالات واسعة تلاحق مقتحمي “لابريݣاد” ومثيري الفوضى

أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا في الذكرى 27 لوفاة الملك الحسن الثاني

الفرقة الوطنية تشرع في اعتقال “الملثمين” من قلب منازلهم بعد تورطهم في الفوضى

ثلاث وفيات وإصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ضمنهم 326 عنصرا من القوات العمومية

إصابة 263 رجل أمن وتخريب وإضرام النار في 142 عربة للقوات العمومية ووضع 409 شخص تحت الحراسة النظرية

إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء

الأغلبية الحكومية تؤكد انخراطها في الإصلاحات الكبرى واستعدادها للتجاوب مع المطالب الاجتماعية

البريد بنك يحتفل بمرور 15 سنة على تأسيسه بأداء مالي وتجاري غير مسبوق

التصنيف الائتماني السيادي للمغرب يرتقي إلى فئة "درجة الاستثمار"

أكادير تحتضن حفل تسليم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع في دورتها التاسعة

أكادير تحتضن المعرض الوطني للصناعة التقليدية

أكادير تحتضن المعرض الوطني للصناعة التقليدية بمشاركة 90 عارضاً

الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية

انتخاب المغرب عضوا في هيئات الاتحاد البريدي العالمي

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة في الدار البيضاء

مباحثات ثنائية بين بوريطة ووزراء خارجية على هامش اجتماع الأمم المتحدة

لجنة من ولاية جهة الرباط تستعين بالقوات العمومية لحجز معدات صباغة بمقر موقع "برلمان.كوم"

MDJS فــي الصفوف الأماميــة فــي مكافحــة اللعــب غيــر القانــوني علــى الصعيــد العالمــي

الملك يدشن ويزور عددا من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء

سباق 10 كيلومترات السنوي بالدارالبيضاء يجمع بين المنافسة والإثارة

تتويج الفارس زهير مديحي بالجائزة الكبرى لإفريقيا لسباقات الخيول

حموشي يستقبل المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي للتباحث حول سبل تدعيم الشراكة الأمنية لمحاربة الإرهاب وإنجاح التظاهرات الرياضية العالمية بالمغرب

الرباط تحتضن خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورومتوسطية

بريد المغرب والبريد السعودي يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين في دبي لدعم التجارة الإلكترونية

الصناعة التقليدية المغربية تحضر بقوة في معرض التصميم والأثاث بالرياض 2025

المملكة المغربية تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الاسرائيلي على سيادة دولة قطر

ممشى أبي رقراق بسلا الذي كلف الملايين يتحول إلى منصة للقفز في النهر

أمير المؤمنين يحيي بمسجد حسان ليلة المولد النبوي الشريف

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدشن ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط

الملك محمد السادس يعين اللواء عبد الله بوطريك مديرا عاما لأمن نظم المعلومات

الدورة 21 لمهرجان الشواطئ اتصالات المغرب: سهرات استثنائية بمناسبة

تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية وإمهال السائقين عا

قاضي يستدعي زوجة رئيس الوزراء الإسباني في إطار تحقيق في اختلاس أموال

الملك محمد السادس يرسل مساعدات للشعب الفلسطيني

مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب الدورة 21 : أمسيات كبرى في مرتيل،

حركة انتقالية "جزئية" في صفوف الكتاب العامون بالعمالات

توقّف مفاجئ لخطبة الجمعة بمسجد حسان بعد تعرض الخطيب لوعكة صحية

استنفار بعد اقتراب حريق غابوي من السكان بشفشاون

مهرجان شواطئ اتصالات المغرب يواصل جولته ويستعد لافتتاح منصات جديدة بمرتيل والسعيدية والناظور

زلزال بقوة 6.19 درجة يهز تركيا

حكيمي: أن تتهم زورا أمر فظيع وأهم شيء في حياتي عائلتي وكرة القدم

أخنوش يدعو الوزارات لـ”التقشف” في نفقات الحفلات والدراسات واقتناء

وفاة الشيخ جمال الدين القادري شيخ الزاوية القادرية البودشيشية

إدارة الجمارك تفعل مذكرة جديدة لضبط تداول الأسلحة والمعدات الدفاعية

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تحتفي بالجالية وتضع مشروع الرقمنة ضمن أولوياتها

المغرب ينفذ تدخلاً إنسانيًا مباشرًا في غزة دون وسطاء

المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية ووزارة العدل ترحب وتؤكد انخراطها في تعزيز دولة القانون والمؤسسات

مستشار ترامب يجدد دعم واشنطن لمغربية الصحراء ويعتبر الحكم الذاتي "الحل الوحيد"

هل توجد أياد خفية تريد تفجير حياة حكيمي

ترامب يُجدد اعتراف بلاده بمغربية الصحراء ويدعم الحكم الذاتي

حكيمي مُهدد بالسجن لمدة قد تصل 15 سنة بتهمة الاغتصاب

أكثر من 300 ألف متفرج في انطلاقة استثنائية لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب احتفالًا بعيد العرش

ترقية الأمير مولاي الحسن إلى كولونيل ماجور خلال مراسم عيد العرش بتطوان

الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان

تفاصيل وفاة لاعب مغربي على يد الحرس المدني البحري الجزائري

بتعليمات ملكية ..إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني

الملك يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد

خطاب العرش : المغرب تجاوز عتبة "التنمية البشرية العالية" وسجل تراجعا لافتا للفقر

الملك يوجه الحكومة لإعداد جيد للانتخابات التشريعية المقبلة

الملك يشيد بمواقف بريطانيا والبرتغال الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي

الملك محمد السادس يجدد الدعوة لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر

الملك محمد السادس يدعو إلى "تغيير شامل" لتدارك الفوارق الاجتماعية

الملك محمد السادس :" مسار بناء مغرب متقدم هو ثمرة رؤية استشرافية بعيدة المدى"

استئنافية البيضاء تقضي بست سنوات في حق البدراوي وسبعة في حق كريمين

جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب

الميداوي يعفي رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بعد حفل "الشيخات"

وسيط المملكة يرصد اختلالات المرافق العمومية ويكشف تفاوت تجاوب الإدارات

18,04 مليار درهم رقم المعاملات الموحد لاتصالات المغرب

مجلس المستشارين يسجل ارتفاعاً في وتيرة مساءلة الحكومة خلال دورة أبريل 2025

مباحثات مغربية-برتغالية لتعزيز الشراكة الثنائية

البرتغال تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

الضمان الاجتماعي يمدد آجال التصريح والأداء عبر بوابة "ضمانكم"

البريد بنك وبريد كاش يطلقان "بريد بايمنت موبيل" لتسهيل رقمنة وسائل الدفع

دعم جنوب إفريقي لمبادرة الحكم الذاتي كحل للملف الصحراء

28 تعاونية تنال جائزة "الجيل المتضامن" في نسختها الخامسة

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحقق أداءً مالياً قياسياً برسم سنة 2024

حركة تعيينات واسعة في صفوف القناصل

الرباط تحتضن الدورة 16 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج

بنسعيد: معرض الألعاب الإلكترونية بات محطة رئيسية نحو بناء اقتصاد

الحكم على بودريقة بالسجن 5 سنوات نافذة

أخنوش يمثل الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية

حريق مهول ب"لافيراي" السالمية يستنفر السلطات وخسائر كبيرة في المحلات

برلمان دول أمريكا الوسطى يصادق على دعم الوحدة الترابية وسيادة المغرب على صحراءه

التوقيع على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الوطنية بالجمهورية الفرنسية

الأحرار يرد على «كلاشات البام» من قلعة أخنوش

حملة تضامن واسعة مع ضحية سائق سيارة رباعية الدفع دهس رأسها على الشاطئ

اتصالات المغرب تغير نظام حكامتها وتجدد الثقة في بنشعبون

الشركة العامة للأبناك تغير هويتها وتصبح "سهام بنك"

"أفريقيا" النسخة الثالثة من برنامج Fikra 1000 لدعم رواد الأعمال المغاربة

أخنوش يفتتح أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

بنما تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لملف الصحراء المغربية

وزارة العدل تنفي تسريبات بيانات إلكترونية وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية

"تريبورتور" يتسبب في مصرع سبعة أشخاص في حادثة سير بقلعة السراغنة

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني

مديرية أمن نظم المعلومات تنفي قرصنة وثائق من الوكالة الوطنية للمح

غانا تعتبر مخطط حكم الذاتي الأساس الواقعي والدائم الوحيد لحل قضية الصحراء المغربية

غانا تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وتطمح إلى تعاون أعمق مع المغرب

ريطانيا تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل دائم لقضية الصحراء المغربية

اعتقال مشتبه في تورطه في تسريب امتحانات البكالوريا بالحسيمة

حموشي يشارك في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات

بوريطة ومودافادي يشرفان على تدشين سفارة جمهورية كينيا بالرباط

الجزائر تنهج سياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية والساحل

بوريطة يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس الإكوادور

توشيح 353 عنصرا أمنيا بأوسمة ملكية والحموشي يستقبلهم بمعهد الشرط

الملك محمد السادس يستقبل الولاة والعمال الجدد

قاضي التحقيق يودع بودريقة سجن عكاشة بعد إنهاء البحث التفصيلي ويحيله على المحاكمة

هلال يعرض الأسس التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء باللجنة الـ24 للأمم المتحدة

بوريطة يعرض محاور مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين

الرباط تحتضن الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين

تفاصيل اندلاع حريق مفاجئ بمركب مولاي عبد الله

بوريطة يمثل المغرب في القمة العربية ببغداد

الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى القمة العربية في بغداد

الكشف عن سيارة "أمان" الذكية محلية الصنع

افتتاح النسخة السادسة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة و

الملك محمد السادس يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب

الموثقون يدقون ناقوس الخطر... قانون غسل الأموال يربك الممارسة الم

حريق مهول بمعمل صيني للعجلات بالمدينة الجديدة "طنجة تيك"

بوروندي تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه

الملك محمد السادس يستقبل أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الملك محمد السادس يعين ولاة وعمال بالإدارة المركزية والترابية

الملك محمد السادس يعين سفراء جدد

الملك محمد السادس يعين مسؤولين بمناصب سامية

الملك محمد السادس يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة

الملك يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي و4 مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا

المغرب وبوروندي يوقعان 10 اتفاقيات تعاون ويؤكدان التزامهما المشتر

التوقيع على شراكة استراتيجية لرقمنة قطاع الصناعة التقليدية

الملك يطلق أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط

مستشار يتهم رئيس جماعة "أولاد الطيب" بمنحه رشوة إنتخابية بمبلغ 4 ملايين

أخنوش:التشويش تجاوز الحكومة و أصبح يستهدف المغرب

أخنوش : حققنا إنجازات غير مسبوقة والمغاربة باقي باغيين التجمع الو

بتعليمات الملك بوريطة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي مبعوثا إلى جلالته من رئيس الجمهورية

ابتداء من فاتح يوليوز.. الحكومة تعلن عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور الموظفين

الرباط تحتفي بالسينما الإيفوارية في أسبوعها الخامس

الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل

شراكة استراتيجية بين "فيزا" و "اتصالات المغرب"

البرلمان يعلن عن انطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني

العثور على ثلاث مغربيات أمريكيات متوفيات في ظروف غامضة بمنتجع في بليز.

عناصر أمنية ألمانية تسلم بورديقة في مطار الدار البيضاء لعناصر الأمن المغربي

الملك يُعطي انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

توقيع شراكة بين اتصالات المغرب و"فودافون"

اعتقالات بسبب أعمال شغب ورفع لافتات مسيئة و«بلطجة» تخريب ملعب محمد الخامس مباشرة بعد إصلاحه

"المثمر".. نموذج مبتكر لدعم الفلاح المغربي وتحقيق الأمن الغذائي

وكالة الأمن العام باليابان صنفت جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية مرتبطة بالقاعدة

المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما الأمني في مواجهة التحديات المشترك

بعد العثور على أشلاء بشرية قرب مسرح الجريمة.. اشتباه في وجود جثة ثانية بابن أحمد

وزارة التعليم العالي: يتتم المعادلة التلقائية للشهادات المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية

معرض الكتاب..ندوة تناقش الأدب الفلسطيني وسياسة المحو الصهيونية

اطلاق النسخة الاولى من مهرجان الامارات المغربية

حقيقة رغبة الصفريوي في شراء ناد إنجليزي مديون بـ 124 مليارا

الأمير مولاي الحسن يفتتح الدورة 17 من المعرض الدولي للفلاحة

الفخراني يُتوَّج "شخصية العام الثقافية" في معرض الكتاب بالرباط

المعرض الدولي للكتاب يحتفي برموز الثقافة العربية في أمسية شعرية استثنائية

إسبانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي لملف الصحراء

الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

الحكومة الإسبانية تجدد تأكيدها على كون مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية لتسوية نزاع الصحراء

شركة Axians المغرب تحصل على اعتماد "CISCO" الذهبي

التوقيع على اتفاقية لتطوير صادرات المغرب في الصناعة التقليدية

المغرب يحذر من ثغرة خطيرة في واتساب ويندوز ويدعو للتحديث الفوري

دي ميستورا يطالب بتفاصيل الحكم الذاتي

وزارة العدل تستعرض التجارب الأوروبية في تعويض العمل المنزلي

بوريطة في زيارة عمل إلى فرنسا لتفعيل الشراكة الاستثنائية

فرنسا تجدّد موقفها "الراسخ" الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

اتصالات المغرب تطلق عرض "iNJOY" الرقمي لتلبية احتياجات الجيل المت

توقيع اتفاقية بمراكش لتعزيز إدماج الأمازيغية في خدمات بريد المغرب

لفتيت يعقد بالرباط اجتماع عمل مع نظيره الفرنسي

سلطنة عُمان تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز الشراكة الثن

«ديربي المقاطعة» ينتهي لا غالب ولا مغلوب

وزارة النقل تكشف معطيات جديدة حول تحطم طائرة بمطار فاس سايس

شراكة بين اتصالات المغرب و”زوهو“ لتسريع التحول الرقمي للشركات في

المغرب والفلبين يُطلقان طابعاً بريدياً مشتركاً

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكشف تفاصيل هجوم سيبراني استهدف نظامه المعلوماتي

أمريكا تجدد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه

الولايات المتحدة تجدد تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء

CNSS يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتقاعد

"انوي" يعلن مشاركته في الدورة الثالثة من معرض جيتكس افريقيا

الإعلان المشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز

رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الشيلي بمدينة العيون

مراكش تستضيف الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول "قانون الشغل والتنوع" بمشاركة أكثر من 58 دولة

جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد

الطالبي العلمي يعلن تشكيل لجنة استطلاعية حول دعم استيراد الأغنام

شبكة الجيل الخامس ..اتصالات المغرب وإنوي تعلنان استثمارا مشتركا

تعيينات ملكية لبورقية وبوعياش وبلكوش

الملك محمد السادس يعين مسؤولين على رأس مؤسسات دستورية

الخارجية الجزائرية تطالب نائب القنصل العام المغربي بوهران بمغادرة

"اتصالات المغرب" المشغل الأسرع لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت

انتخاب طارق غيلان عن "البام" رئيسا جديدا على جماعة أصيلة

مبادرة الحوت بثمن معقول" تستعد لرقمنة بيع الأسماك لخفض الأسعار في الأسواق

إشادة إفريقية برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإ

"مغرب اكسيجين" تحصل على ثلاث شهادات دولية مرموقة

بوريطة يلتقي دي ميستورا بالرباط

جلالة الملك يعين مسؤولين بعدد من المؤسسات الدستورية

برادة يطيح بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية

"ممارسات دخيلة" تحرك مطالب بضبط مزاولة الصحافة وحماية المهنة من التجاوزات

المغرب يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة

المغرب يترأس اجتماعا وزاريا حول الذكاء الاصطناعي والسلم والأمن بإفريقيا

المحكمة الدستورية تقضي بدستورية " قانون الإضراب"

النيابة العامة توضح بشأن اعتقال قاصر وعائلتها على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة رفقة عائلتها تعرضت للتشهير والابتزاز

بتعليمات ملكية الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446”

لحسن السعدي يترأس الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للتعاونيات بسلا

أمير المؤمنين يهيب بالمغاربة عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة

«الطاس» يصفع الاتحاد الجزائري ويقر بفوز نهضة بركان

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يؤكد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المغربية-الفرنسية

حبوب الشرقاوي يكشف ارتباط الخلية الإرهابية "أسود الخلافة في المغرب الأقصى" بعضو في جبهة البوليساريو

حريق يأتي على يخت سياحي بميناء مارينا سمير بالمضيق

بحضور أخنوش الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف

رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس

حريق مهول بسوق للقرب بطنجة يخلف خسائر مادية كبيرة

ترحيل برلمانيين أوروبيين من مدينة العيون حاولوا اقتحام المطار لتن

انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات

حجز أسلحة نارية وذخيرة حية بنواحي الرشيدية

نارسا وبرنامج التقييم الدولي للطرق يوقعان اتفاقية لتكوين الكفاءات

نارسا وبرنامج التقييم الدولي للطرق يوقعان اتفاقية لتكوين الكفاءات

نارسا وبرنامج التقييم الدولي للطرق يوقعان اتفاقية لتكوين الكفاءات

نارسا وبرنامج التقييم الدولي للطرق يوقعان اتفاقية لتكوين الكفاءات

بوريطة يؤكد التزام المغرب بتعزيز التعاون والاستقرار في القارة الإ

الاستقرار والأمن يجمع رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ف

مجلس النواب يستضيف المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية الأفارقة

عادل بلفقير يكشف استراتيجية مكتب المطارات الجديدة

إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب

فرنسا تواصل تنزيل اعترافها بمغربية الصحراء

الرباط تحتضن المؤتمر العربي الثالث للأراضي لمناقشة تحديات الحكامة

أخنوش: المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية لدورها في تحقيق التنمية المستدامة

قيوح : تعبئة والتزام الشباب عاملان أساسيان لإنجاح السياسات العموم

الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية فرصة لتعزيز التزام المغرب

توشيح المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بوسام الأمير

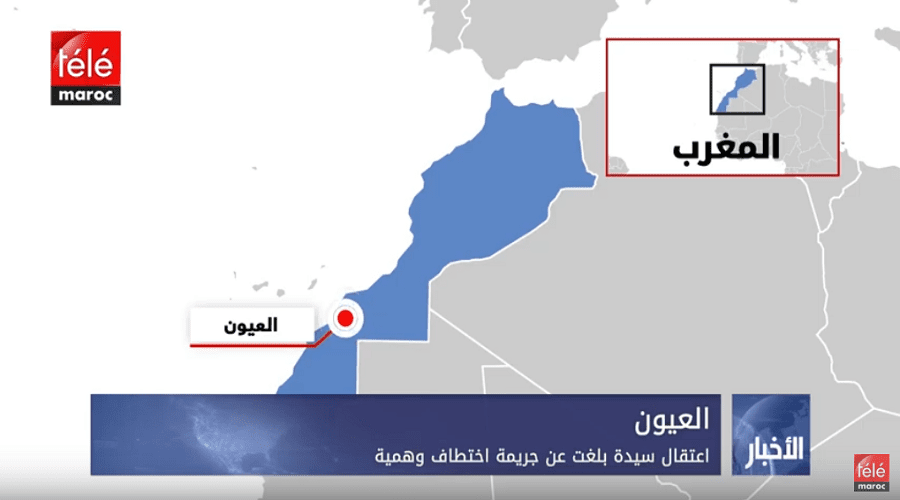

الشرطة توقف مختطفي سيدة بسيدي بنور من أجل السرقة

ارتفاع رقم المعاملات الموحد لاتصالات المغرب الى 36,7 مليار درهم

مجلس المستشارين يختتم دورته التشريعية

الهزة الأرضية التي ضربت إقليم وزان لم تخلف أية أضرار في البنية التحتية الطرقية والمنشآت المائية

السكوري :" قانون الإضراب مكسب للأجراء ونسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 1.4"

"جواز الشباب" يمكن حامليه من الاستفادة من تخفيض 5 % على جميع مشار

أخنوش يعطي انطلاقة الدورة السابعة لمعرض "أليوتيس"

تلاميذ ينجون من فاجعة بسلا بعد احتراق حافلة للنقل المدرسي

المصادقة نهائيا على قانون الإضراب ...صوت عليه 84 برلمانيا من أصل 395 عضوا بمجلس النواب

. أخنوش: الحكومة خصصت 14 مليار درهم في 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل

الطالبي العلمي يصف المنسحبين من التصويت على قانون الإضراب بالخونة

الملك محمد السادس يبرق إلى أحمد الشرع مهنئا إياه بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية

مجلس المستشارين يصادق رسميا على قانون الإضراب

الشرطة تعتقل بدر هاري بتهمة الاعتداء على طليقته الهولندية

لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين تصوت على مشروع قانون الإضراب

التدخلات الأمنية في مجال محاربة التطرف والإرهاب تخضع لبروتوكول صارم للأمن والسلامة

خطورة خلية حد السوالم تكمن في تنامي “الاستقطاب الأسري” كرافد جارف للتطرف والتجنيد

الخارجية الأمريكية تشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس في النهوض بقضايا السلام والأمن

إشهار بيعة لتنظيم داعش يقود "البسيج" لإجهاض مخطط إرهابي خطير بالسوالم

اعتقال شخص وابنه لتورطهما في النصب بالتوظيف في أسلاك الشرطة

عزيز أخنوش يفتتح ملحقة المعهد الوطني للفنون الجميلة لأكادير

أخنوش يترأس مراسم توقيع بروتوكول تفاهم لإنجاز الميناء الجاف

تفاصيل اختفاء أربعة سائقين مغاربة للنقل الدولي بين بوركينافاسو والنيجر

المغرب ينوه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الكوت ديفوار تجدد موقفها الداعم للوحدة الترابية والسيادة المغربية

الحكومة تعلن تشكيل لجنة لصياغة تعديلات مدونة الأسرة

لقجع ينفي وجود أي زيادة في أسعار البوطاغاز حاليا

لقجع: مداخيل ضريبية إضافية بمبلغ 100 مليار درهم ستخصص لتمويل الحم

أخنوش :" ملتزمون بممارسة السياسة بأخلاق وبعيدا عن الانتهازية"

. أخنوش: المجلس الوطني سيكون نقطة تحول كبيرة في أداء حزب الأحرار

أخنوش يندد بمن وصفهم بالمتاجرين سياسيا بموضوع دعم الأرامل

المغرب يبرز تجربته في خدمة التعاون جنوب جنوب بقمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية بكمبالا

اعتقال المدير السابق لشركة "العمران جهة الشرق" بتهمة اختلاس وتبدي

127 مليار درهم مداخيل التسوية الضريبية الطوعية والعملية ترفع أسهم ثقة الملزمين في الإجراءات الحكومية

متابعة كريمين والبدراوي بتهمتي استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية

اعتقال خطيب المحامية الفرنسية التي تتهم أبناء "الفشوش" باحتجازها واغتصابها

وكالة المحافظة العقارية تحقق نتائج قياسية غير مسبوقة

هذه أهم التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة

التوفيق يكشف المسائل التي حسمها المجلس العلمي الأعلى بمدونة الأسرة

السجن النافذ لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة في ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لمراجعة مدونة الأسرة

جلالة الملك يقر إصلاحا جوهريا لمدونة الأسرة ويدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة

الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة

روبوتات ذكية توزع الشاي والماء على ضيوف المناظرة الوطنية للجهوية

رؤساء جهات يشتكون غياب الإلتقائية في مواجهة مشكل نذرة المياه

الملك محمد السادس يستقبل الرئيس الموريتاني في أول ظهور رسمي بعد ع

مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان يعربان عن شكرهما للمغرب

الملك يدعو إلى المرور السرعة القصوى في تنزيل الجهوية المتقدمة

محكمة النقض تحسم ملف "كازينو السعدي" وأبدوح سيقضي خمس سنوات بالسجن

أخنوش:الحكومة ملتزمة بدفتر تحملات الفيفا والمونديال فرصة للنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين

تفاصيل اجتماع «الكاف» بمراكش.. تطرق إلى مستجدات «الكان»

الحكومة تخصص 14 مليار درهم لإنعاش قطاع التشغيل

العدوي تحيل 16 ملفا على الداكي ومتابعة 253 شخصا أمام المحاكم

بوريطة يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج

«الفيفا» يصادق رسميا على تنظيم المغرب لكأس العالم 2030

لقجع: ستسرع وتيرة الاستعداد لـ"المونديال"ومركب مولاي عبد الله سيفتح أبوابه مارس المقبل

المغرب سيصوت لأول مرة على إلغاء عقوبة الإعدام بالأمم المتحدة

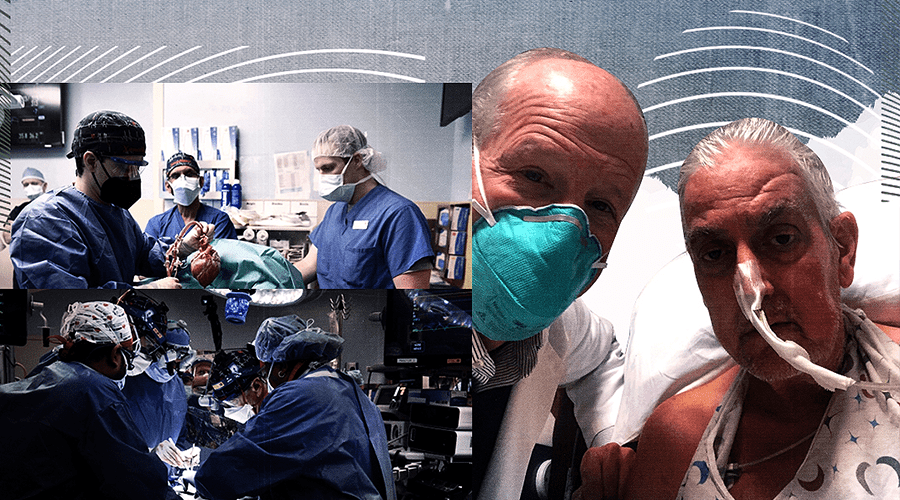

الملك يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح على مستوى كتفه الأيسر

الكراوي يتوج بالجائزة الدولية للريادة في مجال الذكاء الاقتصادي

بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتاني

الملك يوجه رسالة للمشاركين في المناظرة الدولية حول "العدالة الإنتقالية"

الملك محمد السادس يعين زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا صادق على اتفاقيات دولية

رئيس جهة الشرق يقود زيارة لجهة اترارزة الموريتانية ويوقع على مذكرة تفاهم وتعاون بين الجهتين

مولاي رشيد يترأس حفل عشاء افتتاح "مهرجان مراكش"

اجتماع فرنسي-مغربي غير مسبوق في باريس لتحسين إجراءات الهجرة

هنغاريا تدعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية

أكسل بلعباسي القيادي في حركة تحرير القبائل (الماك) لـ«الأخبار»:

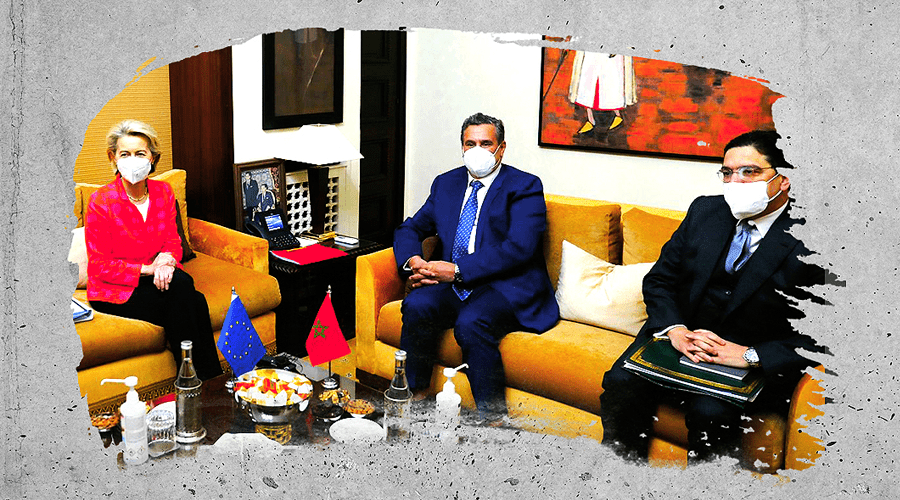

بوريطة :" الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعيش مرحلة مفصلية"

التلفزيون الرسمي الصيني يكشف عن فحوى الحديث الذي دار بين الأمير مولاي الحسن و "شي جين بينغ"

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء

يصل حاليا 69%.. أخنوش: ملتزمون برفع معدل الإدماج المحلي في صناعة السيارات ليصل 80%

تسمم 19 طفل ببرشيد بسبب تناولهم رقائق "شيبس"

الإعلان رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم

بوريطة يشارك في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا

وكالة التنمية الفلاحية تتوج الفائزين بجوائز الابتكار والتطوير الفلاحي "AGRIYOUNG INNOVATE"

التامك: فكرت في تقديم استقالتي لأنني أتعرض للإهانة والاحتقار من طرف الحكومة والبرلمان

انتخاب المغرب نائبا لرئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية

الملك يدعو إلى إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج

الملك محمد السادس يوجه رسائل قوية لأعداء الوحدة الترابية

جلالة الملك يهنئ ترامب بمناسبة انتخابه مجددا

أخنوش: مناخ الأعمال ببلادنا "طبيعي ومناسب" بحسب 72% من المقاولات

مجلس الأمن يجدد ولاية «المينورسو» ويشدد على الحل التوافقي للنزاع حول الصحراء المغربية

افتتاح الملتقى الدولي للتمور بأرفود بمشاركة 230 عارضا ووزارة الفلاحة تتوقع إنتاج 103 آلاف طن من التمور خلال الموسم الجاري

ماكرون: المجال الوحيد الذي سنتنافس فيه مع المغرب هو كرة القدم

الرئيس الفرنسي ضيفا كبيرا بالرباط

فرنسا تجدد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه

بنك افريقيا يطلق خدمة Google Pay

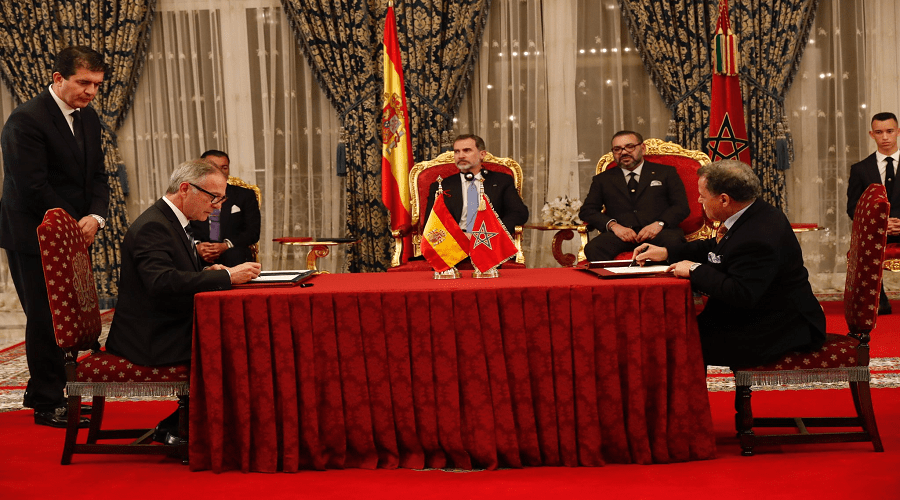

الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون يوقعان شراكة استثنائية بين المغرب وفرنسا

المغرب وفرنسا يوقعان 22 اتفاقية في مجالات النقل والطاقة والاستثمار

قنصلية المغرب بمورسيا تتفاعل مع تعنيف رجل أمن خاص لمواطن مغربي داخل مقرها

زبناء اتصالات المغرب يصلون 79.7 مليون مشترك خلال الربع الثالث من عام 2024

الملك يستقبل الأعضاء الجدد المعينين بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية

الملك محمد السادس يستقبل أعضاء حكومة أخنوش المعدلة

الأغلبية تعرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة

وضع زوجة اللاعب السابق يوسف شيبو رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية تسببها في حادثة سير مميتة

نقل الممثل الشوبي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

بوريطة يرد على مقترح دي ميستورا لتقسيم الأقاليم الجنوبية... "من أوحى لك بهذا الأمر؟"

ماكرون يزور المغرب رسميا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء

المجلس الوزاري يصادق على تعيينات في المناصب العليا

الملك يعين سفراء جدد في اجتماع المجلس الوزاري

الملك يعين شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط خلفا للحليمي

المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المجلس الوزاري يصادق على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري

الملك يترأس مجلسا وزاريا صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025

المجلس الأوروبي يجدد التأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

"مناسك للطيران" تطلق رحلات مباشرة من الرباط لجدة السعودية

مجموعة الضحى تنفي علاقتها بتدوينة تضمنت خريطة المغرب مبتورة

الملك يبرز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية

الملك يخصص خطاب افتتاح البرلمان لتطورات قضية الصحراء المغربية

المملكة المغربية تحصل للسنة الثانية على التوالي على جائزة أحسن تقدم في مؤشر التنمية البريدية على الصعيد العربي

بوريطة يؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا تأثير له على قضية الصحراء المغربية

"نداء طاطا" تطالب الحكومة بإعلان الإقليم منطقة منكوبة

ألمانيا تجدد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

المجلس الوطني لحزب الاستقلال يصادق على لائحة اللجنة التنفيذية

باشا المنصورية يقود عمليات تمشيط واسعة لغابة الصنوبر وواد النفيفيخ استهدفت توقيف مرشحين للهجرة وهدم مساكن عشوائية لتجار المخدرات

فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب

قرار محكمة العدل الأوروبية ليس له أي تأثير على سيادة المغرب على صحرائه

وزير الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

إسبانيا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوربية

محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب

لحليمي يعلن اكتمال عملية الإحصاء العام للسكان والشروع في صياغة المؤشرات

وزارة الخارجية تحدث خلية أزمة وتتخذ تدابير لحماية المغاربة المقيمين بلبنان

أمر قضائي بالحجز على تعويضات أبو الغالي بمجلس النواب

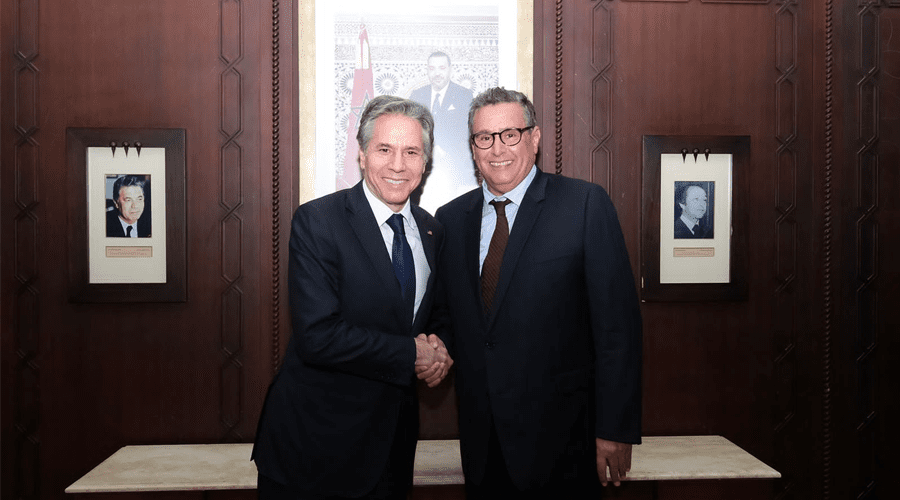

بوريطة يتباحث مع بلينكن والأخير يجدد دعم أمريكا لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

بوريطة يلتقي دي ميستورا ويجدد التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية

انقلاب حافلة للنقل الحضري بفاس يخلف 28 إصابة

دول الساحل تشيد بتقدم المبادرة الملكية "الولوج إلى الأطلسي"

وزارة التعليم العالي تلغي نقطة الصفر لطلبة الطب المضربين

التجاري وفا بنك ينظم لقاء حول آلية Cap Hospitality

الدنمارك تعلن دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

السلطات العمومية تتدخل لمنع اعتصام لطلبة الطب بالرباط (فيديو)

بوريطة يبرز بالأمم المتحدة دعم الملك للقضية والشعب الفلسطينيين

عبد اللطيف حموشي يزور الإمارات العربية المتحدة

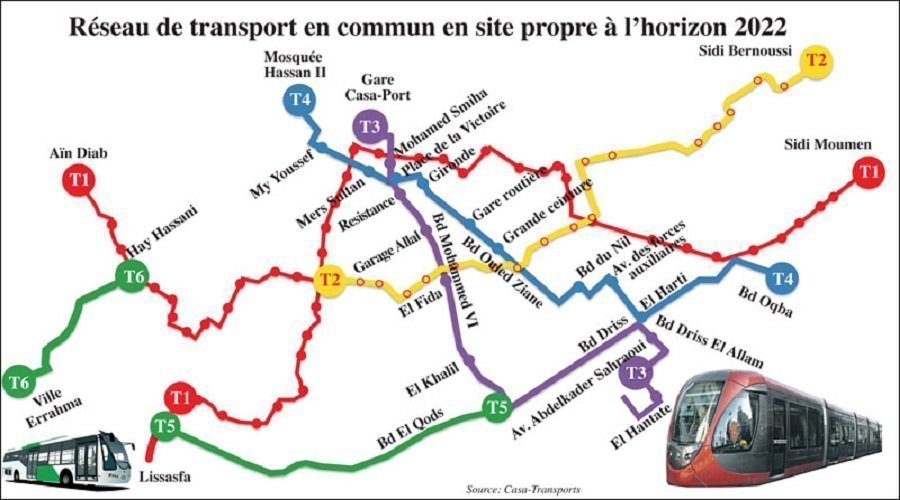

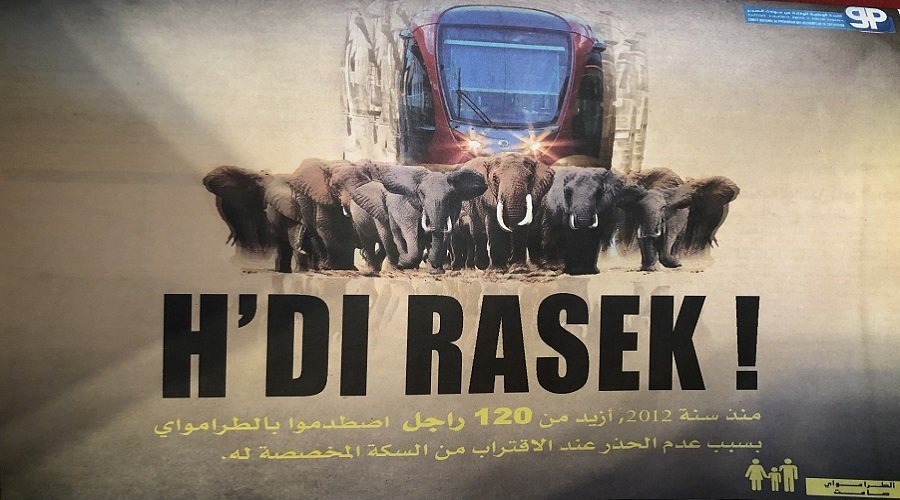

انطلاق خدمات الخط الثالث والرابع من ترامواي بالبيضاء وشبكة النقل الحضري تتجاوز 100 كيلومتر

شاب يضرم النار في جسده قبالة البرلمان وبذلة محامي تنقذه

جرف حافلة ركاب ومقتل شخصين و14 شخصا في عداد المفقودين بطاطا بسبب

دمج صندوق cnops في cnss يستنفر تعاضديات القطاع العام

المنصوري تدق ناقوس الخطر وتحذر من الفساد وتراجع الثقة في الأحزاب والمؤسسات

تأجيل المصادقة على قانون دمج "كنوبس" في الضمان الاجتماعي بعد موجة احتجاجات واسعة ضده

أمير المؤمنين يترأس بمسجد حسان حفلا دينيا إحياء للمولد النبوي الشريف

اعتقال أزيد من 60 فيسبوكيا بسبب التحريض على الحريك وإصدار مذكرات

"أصحاب الهمم" يحققون 15 ميدالية وينالون 2 مليار

صحافية من القناة الثانية تفلت من الموت بأعجوبة بعد رشق سيارتها بالحجارة في الطريق السيار

«الأخبار» تكشف حقيقة إسقاط التهم عن بودريقة بألمانيا

الملك محمد السادس يصدر عفوا عن 4831 متابعا في قضايا زراعة القنب الهندي

رئيس جمهورية الدومينيكان يبلغ جلالة الملك بدعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء وعزمها فتح قنصلية بالداخلة

عامل طانطان يفضح طريقة إفشال المشاريع بالإقليم

نزاع حول أرض كنيسة بطنجة يصل القضاء

التحقيق في قرصنة لوحة إشهارية وعرض عبارات مسيئة بمرتيل

تزايد ظاهرة استغلال مياه السدود في سقي الكيف بالشمال

لهيب الأسعار يصل الكتب المدرسية المستوردة

سلطات الرباط تتجه لإغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات

سلطات الرباط تتجه لإغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات

ضبط شحنة أسماك يكشف طريقة تهريب مقنعة

جدل نتائج مباراة الطب يعود من جديد للواجهة

جلالة الملك يستقبل بتطوان البطل الأولمبي سفيان البقالي

نواب عمدة البيضاء يخلفون وعودهم بشأن مواعد تسليم المرافق والمشاري

طمر النفايات يهدد الفرشة المائية بطنجة

حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592

السفير السعودي: السعودية ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب

إفراغ سكان حي صفيحي بجماعة دار بوعزة

أخنوش يدعو الوزراء إلى التقشف و"تزيار السمطة

الموت يغيب الكاتب والصحافي الفلسطيني بلال الحسن

محمد السادس يهنئ الأشبال على الإنجاز الأولمبي

انتقادات لتحويل قصر الفنون بطنجة إلى قاعة حفلات

أسر تطالب بإيجاد سكن بديل مخافة التشرد بطنجة

مهيدية يتفقد البنية التحتية لسيدي مومن لضبط التجاوزات

"شراء" مواعد الفيزا يؤرق مواطنين مغاربة

رحيمي يحطم رقما قياسيا ويدخل تاريخ الألعاب الأولمبية

محمد السادس للبقالي: يمثل إصرارك ونجاحك المتميز نموذجا ملهما للرياضيات والرياضيين الشباب المغاربة

البرلماني "البوعمري" يسائل وزير الصحة عن إغراق برشيد بالمختلين عقليا

ابتدائية تيزنيت تدين صاحب محل أكلات سريعة

عساقس تحتل المركز الأخير في أول مشاركة لها في الألعاب الأولمبية

فنلندا تدعم الحكم الذاتي “أساسا جيدا” لحل النزاع حول الصحراء المغربية

النفايات المنزلية تغرق أحياء جماعة الشراط

المغربي ماتيس يحتج على التحكيم بعد إقصائه من الألعاب الأولمبية

السائقون المهنيون يستنكرون تأخر تجديد رخص سيارات الأجرة الكبيرة

أسعار الدواجن تعود للارتفاع وتتجاوز 20 درهما للكيلوغرام

سكان حي الربيع ببرشيد يشتكون من خطر الكلاب الضالة

الخطاب الملكي يحرك ملفات الماء بجهة الشمال

9 سنوات سجنا لـ3 دركيين في قضية تزوير

لهذا استدعت الفرقة الوطنية ساجد عمدة الدار البيضاء السابق للتحقيق

أزمة الماء تفشل موسم الاصطياف بسيدي إفني

أولمبياد باريس..تفاصيل الحكم على مشجع مغربي متهم بالاعتداء على الأمن الفرنسي

صديقي يعترف بصعوبة محاربة الصيد غير القانوني بجهة الداخلة

الطرق السيارة تغرق في الديون وتحديات كبيرة تواجه المدير الجديد

مارين لوبان : الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة الشريفة وفرنسا تأخر

الملك محمد السادس يشيد بموقف فرنسا من الصحراء المغربية ويدعو ماكرون لزيارة المغرب

أولمبياد باريس.. هذه السيناريوهات المحتملة لتأهل "الأشبال"

بريد المغرب يصدر طابعا بريديا بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش

فرنسا تعترف رسميا بسيادة المغرب على صحرائه وتدعم الحكم الذاتي

الملك محمد السادس: الانشغال بالأوضاع الداخلية للبلاد لا ينسينا ما يعيشه الشعب الفلسطيني

الملك يدعو إلى تسريع إنجاز محطات التحلية ومشاريع الربط بين الأحواض

الملك محمد السادس يعرض تصور المغرب لإنهاء الحرب في غزة

الجواهري يطلع الملك على الوضعية الاقتصادية والمالية لسنة 2023

الملك محمد السادس يوصي بسريع إنجاز مشاريع التزود بالماء

جلالة الملك يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد

عفو ملكي شمل 2476 شخصا بينهم مدانين في قضايا إرهاب وصحافيين ومدونين محكومين في قضايا حق عام

اللجان الإدارية والتقنية للاتحاد الإفريقي للتعاضد تجتمع بالرباط

"الفيفا" يعلن رسميا تسلمه عرض استضافة مونديال 2030 من يد لقجع

إعفاء نبيلة ارميلي من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات

حملة ضد شناقة "الباراسولات" بشواطئ طنجة

الحكومة تقر زيادة في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية

ولاية أمن طنجة تخصص استقبالا رمزيا لأطفال "زلزال الحوز"

التلفزة المغربية تحظر مقاطع مخلة بالحياء في النقل المباشر لحفل

" بيضاويون" يستنكرون تغير لون وطعم الماء الصالح للشرب

سكان "الحي" متخوفون من الحشرات والحيوانات السامة داخل متنزه

مشروع المسطرة المدنية يشعل مواجهة جديدة بين المحامين ووهبي

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثما

متابعة موظفي شرطة بتهمة سرقة أموال موقوف وتلقي الرشوة

بسبب خروقات في التعمير.. الداخلية توقف رئيس جماعة القنيطرة

تسجيل 21 حالة وفاة في بني ملال بسبب ارتفاع درجة الحرارة

المغرب وكوت ديفوار يشيدان عاليا بشراكتهما الاستراتيجية وتعاونهما

المحافظة العقارية تعقد مجلسها الإداري 8.4 مليار درهم رقم معاملا

بوريطة يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإفواري والتعاون الثنائي وت

الحكم يلغي "الهدف القاتل" للأرجنتين والأشبال يحققون فوزهم الأول في أولمبياد باريس

15 سجنا نافذا لشاب مغربي هولندي دهس دركي بالهرهورة

طلبة الطب والصيدلة يقاطعون الامتحانات الاستدراكية

خروقات التراخيص بشواطئ المضيق تستنفر السلطات

مسؤولان أمنيان أمام المحكمة بتهم الارتشاء وإفشاء السر المهني

بوعيدة تميط اللثام عن جدل تمويل إنجاز 10 سدود بالجهة

اتصالات المغرب تحقق نتائج قوية في متم النصف الأول من 2024

آيت الطالب يُوقع محضر اتفاق مع النقابات الصحية

سلطات الشمال تفتح تحقيقا في ظاهرة سرقة الكهرباء العمومي

عودة جدل توسيع مناطق الزراعة تصل وزان والعرائش

بعدما استولى عليها الخواص.. سكان طنجة محرمون من المسابح

متابعة اليوتيوبر "جانيطو" في حالة سراح

اعتقال اليوتيوبر "جانيطو" بتهمة التحريض على الإجرام

سماسرة يستهدفون أرباب محلات الفخار بولجة سلا

برنامج استعجالي لحفر 30 بئرا بسطات لمواجهة الجفاف

رسائل مزيفة تهدد باختراق الحسابات البنكية للمغاربة

إنقاذ 38 شخصا جرفتهم الرياح لعرض البحر

موسم "مولاي عبد الله" يغلق الأسواق الأسبوعية بالجديدة

مراكز صحية مغلقة تعمق معاناة المرضى بالمضيق وتطوان

استدعاء ملياردير بتهمة الاستيلاء على ملك الغير بتطوان

مدرسة للترجمة بطنجة تثير ضجة بسبب الأمازيغية

سكان حي "مسنانة" بطنجة يسخرون من الجماعة بسبب حفر الشوارع

تزايد عدد المختلين عقليا بابن احمد يسائل المسؤولين

جنايات الرباط تدين سارقي معدات طبية بالمستشفى العسكري

زيادة الحاجة إلى الماء تهدد مشاريع فلاحية بحوض اللوكوس

تفاصيل ساعات الجحيم التي قضاها بودريقة بألمانيا قبل تسليمه للمغرب

تساؤلات حول الحالة الميكانيكية لمراكب الصيد بالداخلة بعد إنقاذ مركب على وشك الغرق

النيابة العامة بتطوان تفك شبكة تزويد مخيمات مهاجرين باللوجستيك والمواد الغذائية بالشمال

في الذكرى الـ25 لعيد العرش.. إطلاق مشروع مركز اصطياف لفائدة أسرة

السكوري يقدم مشروع قانون لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

العثور على جثتين بشاطئ ضواحي تطوان يحتمل أن تكون للاعبي اتحاد طنج

مرضى السل بطنجة يحتجون بسبب غياب الأطر الطبية

فيديوهات الصراصير بحافلات النقل الحضري تستنفر سلطات تطوان

مدمنون يقطعون طريقا بسبب اختفاء أدوية الإدمان بمركز طبي بطنجة

شاطئ الوداية بالرباط بدون مراحيض عمومية

درب السلطان يهتز على وقع انهيار 4 منازل بشكل مفاجئ

فرنسا تستعين بالأمن المغربي لتأمين أولمبياد باريس

شناقة الباراسولات" يحكمون قبضتهم على شواطئ طنجة

صيف ساخن بالاحتجاجات

المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار يرفض غالبية مطالب كورال القابضة في قضية لاسامير

العثماني يعقد اجتماعا للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد

حريق غابوي بالحزام الأخضر يستنفر سلطات تطوان

قابض خزينة سطات أمام القضاء في قضية «غدر»

«RADEEMA» تشرع في تخفيض صبيب ماء الشرب خلال الصيف بحد السوالم

لقجع والركراكي يخططان لإنجاز تاريخي لـ«الأسود» في «مونديال أمريكا

وزير الصحة: تسجيل أزيد من 54 ألف حالة تأثرت بلقاح "أسترازينيكا"

برقية تعاطف وتضامن من جلالة الملك إلى السيد دونالد ترامب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال

نهضة بركان يدخل «الميركاتو» الصيفي بقوة

الداخلية تعد خارطة وطنية لإنهاء فوضى أسواق الجملة

وفاة ليلى مزيان زوجة عثمان بنجلون

حريق يتسبب في إتلاف هكتار من أشجار غابات طنجة

تعليمات لفتيت تفضح جمود ملفات تعميرية بتطوان

انطلاق النسخة العشرين من "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب

طلبات تعويض عن الضرر تلاحق جماعة تطوان

انتقادات لجماعة طنجة بسبب تجهيز شواطئ دون مراحيض

رفع صفقة سد للمرة الثانية يسائل مجلس جهة كلميم

ميراوي يصر على تقليص سنوات التكوين في الطب

احتجاج على غياب أجور عاملات محو الأمية بجهة الشمال

منح جائزة التميز للأعمال الإنسانية لوكالة بيت مال القدس وإشادة بجهود الملك محمد السادس

إحالة السيمو و12 متهما على جرائم الأموال بالرباط

أمن الرباط يعتقل سائق "إندرايف" بعد تعريض سيدة للتهديد والسرقة

الاستنطاق التفصيلي في الاعتداء على الملك الغابوي بتطوان

قضاة مجلس الحسابات يحلون بجماعة سيدي سليمان

خمس سنوات سجنا لمدير بنك بتمارة اختلس المليارات وفر إلى كندا واعتقل بإيطاليا

نقابات بدون قانون

صندوق الإيداع والتدبير يشرع في بيع مجموعة من الفنادق المملوكة

سيدي مومن يمثلنا

3 جرحى في حادثة سير خطيرة بتطوان

اشتباكات واتهامات في جلسة مساءلة رئيس الحكومة

إعفاء قائد من مهامه وإلحاقه بالعمالة بسبب البناء العشوائي بالنواصر

تسممات مميتة تحرك مطالب بتقييد تراخيص المطاعم

شاطئ طماريس.. واجهة بحرية تعاني الإهمال وغياب المراقبة

إدارية الدار البيضاء تبث في عزل مستشار جماعي

محمد صديقي لم يتوصل بتفويض من رئيس الحكومة لترؤس المجلس الإداري

بين الرباط وباريس

ناصر بوريطة يستقبل الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي

خسائر حوادث بالملايين وأضرار تساءل جماعات بالشمال

إعفاء رئيس دائرة بأصيلة بسبب تقارير سوداء حول التعمير

الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبسا برشوة ببنسليمان

منظمة امريكية تمنح شهادة الجودة للمختبر الوطني للشرطة العلمية

احتجاج سكان بسبب استحواذ فندق على شاطئ بالعرائش

مقاطع مصورة لقرش تثير مخاوف مرتادي شواطئ أكادير

إعفاء رئيس القسم الاقتصادي بعمالة المضيق من مهامه

الملك محمد السادس يعطي تعليماته بافتتاح مستشفيين جديدين

تعثر مشروع مرافق عمومية يسائل مجلس تطوان

كراء مركب اجتماعي بسيدي قاسم في غياب تسوية للعقار

البكوري يفشل في تحريك ملف المحطة الطرقية بتطوان

مطالب بالتحقيق في محاولة إفشال مشروع نفعي للسكان بوزان

« دار أمريكا » تستقطب 200 مدرس جديد رغم برنامج تعميم الإنجليزية

جماعة طنجة ترضخ للداخلية بخصوص الساحات العمومية

البرلماني محمد أبركان سيمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية

تحقيقات ترافق سحب ترخيص انفرادي بجماعة مرتيل

الحموشي يعين كفاءات من الجيل الجديد بمناصب أمنية ممركزة ولامركزية

لقجع وصف الاجتماع باللحظة التاريخية لما ستحققه من استقرار لممتهني

اختلالات توزيع محلات سوق الصالحين بسلا تصل المحكمة الإدارية واتهامات تلاحق رجل سلطة وأمناء التجار

الداسوكين.. موت مكرر

برلمانيون مهددون بالتجريد من مقاعدهم البرلمانية بسبب الفساد

الحموشي يعين كفاءات من الجيل الجديد بمناصب أمنية قاربت 40 منصبا

تحرير 25 مغربيا كانوا محتجزين في ميانمار بتعليمات ملكية للمتدخلين

طنجة تحتضن الدورة الخامسة عشرة للجامعة الصيفية للشباب المغاربة العالم

تكريم شاب مغربي بعد إنقاذه لشرطية في إيطاليا

لقجع يوسع الرقابة البرلمانية على 200 مؤسسة عمومية

بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف موظف سيستفدون من الزيادة في الأجور

المغرب يكشف رسميا عن تصميم ملعب الحسن الثاني بالدار البيضاء

لقجع ولفتيت يكشفان عن مشاريع عملاقة لتغيير وجه العاصمة الرباط

انتشال ثلاثة جثث وإنقاذ 21 شخصا في انقلاب قارب للهجرة السرية بسو

والي الرباط سلا القنيطرة يتبرأ من مشاريع وهمية ويحمل المسؤوولية

إيقاف مبحوث عنهم بحوزتهم سيوف ومواد مهلوسة على هامش مباراة الرجاء والجيش

الفرنسيون في المغرب يصوتون بكثافة لليسار ويضعون اليمين المتطرف في المرتبة الثالثة

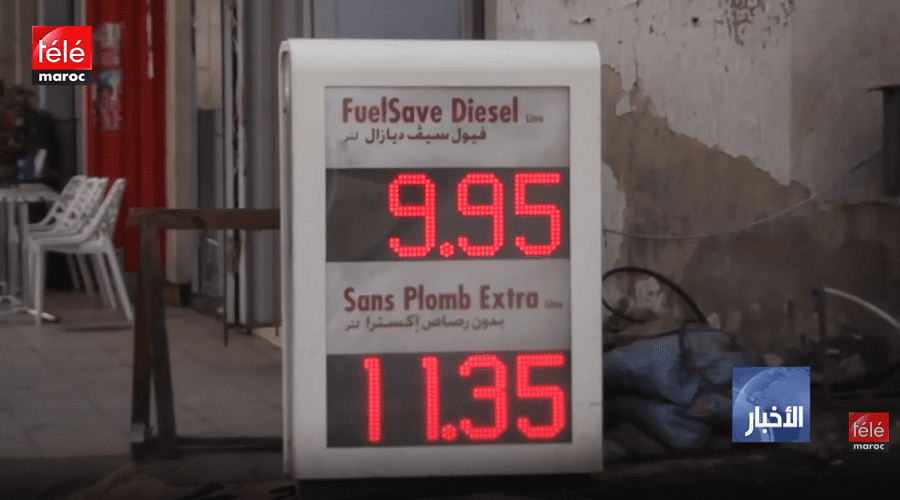

ارتفاع أسعار الوقود في المغرب ابتداءً من يوم الاثنين

وزارة القصور الملكية تحذر من استعمال صور كاذبة للأميرة الراحلة للا لطيفة

الرئيس الجزائري يعزي الملك محمد السادس في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة

تواصل جميع الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية بشكل عادي

بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي يعلن انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته

توشيح عبد اللطيف حموشي بمدالية الشرف الذهبية للشرطة الفرنسية

الملك يستفتي المجلس العلمي الأعلى في مقترحات مدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية

الملك محمد السادس يحيل مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي

اعتقال ضابط أمن للاشتباه في تورطه في الارتشاء والابتزاز بتطوان

الوكيل العام يحاصر "مومو" بالأسئلة والمتهم يؤكد أن بوصفيحة لا علم له بالقصة

قيادة الأغلبية تنوه بالمبادرات الملكية وتشيد بتماسك مكوناتها

محكمة الإستئناف بفاس تحكم بـ6 أشهر حبسا في حق عمدة فاس بتهمة الفساد

حموشي يجتمع بمسؤولين أمنيين كبار في زيارة عمل لألمانيا

نسبة النجاح في الباكالوريا تجاوزت 67 في المائة والإناث يتفوقن على الذكور

الملك يرسل مساعدات طبية لسكان غزة وتكفل بجزء كبير منها من ماله الخاص

فرق المعارضة تنسحب من جلسة مجلس النواب

تفاصيل تحول البرنوصي إلى ساحة حرب دامية بسبب احتفالات بدرع البطولة

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى أخنوش حول تنظيم الإحصاء العام

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان

تخصيص 240 منحة دراسية جديدة لفائدة مغاربة إسبانيا

الانتخابات الأوروبية تعبد الطريق أمام اليمين المتطرف لاكتساح أوروبا

هذه هي الأسباب الحقيقة لرفض منتخب الكونغو الحلول بالمغرب لمواجهة

غلاء الأضاحي «يصدم» سكان طنجة

إيقاف متورطين في عراك بالسيوف بشوارع العرائش

التعاون الأمني على طاولة لقاء الحموشي المدير العام للأمن العام الإيطالي

لقجع يقدم مرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم

المجلس الوزاري يصادق على تعديل قانون التعيين في المناصب العليا

المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على مراسيم تهم المجال العسكري

المجلس الوزاري يصادق على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة

أخنوش يفتتح معرض GITEX AFRICA ويعلن قرب إخراج استراتيجية "المغرب

وهبي: قمت ب”حسنة” توظيف رفيقي وإنقاذ وضعيته لأن لديه أبناء

وهبي يثير ضجة بالبرلمان: إن لم يجيبني موكلي والله دين مو ما يدخل لمكتبي

بنعلي تنفي علاقتها بصورة "قبلة باريس" وتؤكد أنها مهددة بالانتقام ومستهدفة من لوبيات

المغرب يدين قصف مخيمات النازحين في رفح

أخنوش يستعرض توصيات المنتخبين التجمعيين لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية

أخنوش : الحصيلة الحكومة أربكت المعارضة ويستغرب أن البعض منهم اعتبرها رشوة

أوجار: الأحرار غادي يمشي من نصر لأخر وأحزاب المعارضة تعيش حالة ارتباك

العلمي يهاجم بنعبد الله :"تاريخكم انتهى مع سقوط جدار برلين وفشلتم الصحة والماء والسكن"

خريطة المغرب تستمر في تحقيق الانتصارات على «كابرانات» الجزائر

لقجع: الأغنياء يستفيدون من دعم "البوطا"

فريق الاتحاد الاشتراكي ينسف جلسة برلمانية

أخنوش يسلم المنظمة الأممية جائزة الحسن الثاني للماء خلال افتتاح المنتدى العالمي للماء بأندونيسيا

زيادة درهمين ونصف في ثمن البوطة الصغيرة وعشرة في ثمن البوطا الكبيرة ابتداء من يوم غد الاثنين

يونس كربيض يشرح في رواق التطبيقات الأمنية كيف توظف الإدارة العامة

حموشي يتباحث مع المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية

الملك محمد السادس يوجه خطابا قويا إلى القمة العربية بالبحرين

الملك يدعو إلى تمكين الشباب العربي من آليات التعليم والتكوين الحديث

الملك محمد السادس يعبر عن إدانته لقتل الأبرياء في فلسطين

الملك يتأسف لعرقلة تنقل الأشخاص والسلع بين دول المغرب العربي

المديرية العامة للأمن الوطني تخلد ذكرى تأسيسها الـ68

منتدى دولي يجمع خبراء الكيمياء بالرباط

رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل الملك في القمة العربية بالبحرين

توطين مشروعين لبطاريات السيارات ب"طنجة تيك" ب910 مليون دولار و200

الملك يوجه الأمر اليومي للجيش ويصدر تعليماته من أجل تقييم شامل لمناهج التكوين والتدريب العسكري لكافة الجنود

تفكيك خلية إرهابية بتيزنيت وسيدي سليمان وتوقيف أربعة مشتبه فيهم

افتتاح الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

حموشي يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان

بوقنطار والزاهي يتوجان بلقب النسخة العاشرة للسباق الدولي ببسكورة

الحكومة تتجه لتقييد استعمال "تيك توك"

لقجع : «لا أتدخل في تعيينات الحكام والمغرب تضرر من التحكيم»

بعد رفض السراح وكيل الملك يتابع نائب البكوري في حالة اعتقال بتطوا

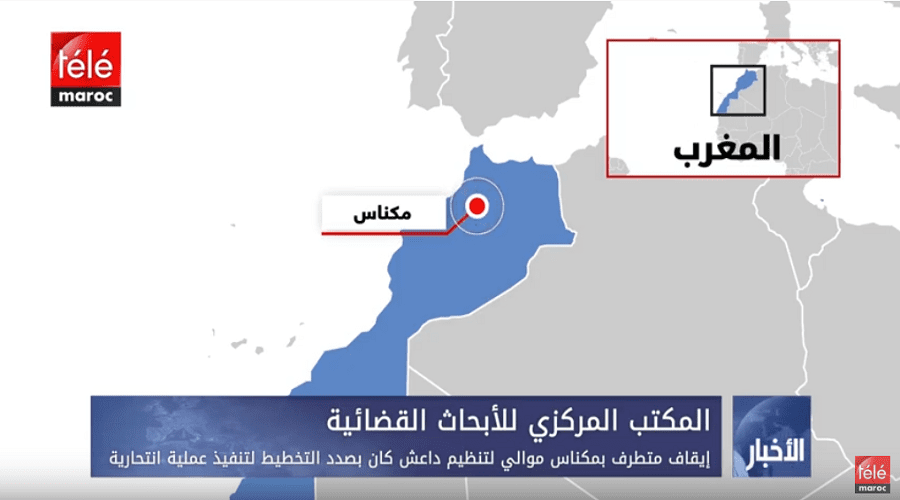

تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لـ "داعش"

إحالة نائب رئيس جماعة تطوان على جرائم الأموال بالرباط

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط

أسترازينيكا تعترف بتسبب لقاحها في جلطات ومتضررون يطالبونها بتعويض

مغربيات يسيطرن على المراكز الثلاثة لنصف ماراتون جاكرتا

رئيس الوزراء الإسباني يتراجع عن الاستقالة ويقرر البقاء في منصبه

الحكومة تقرر زيادة ألف درهم للموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل

رسميا انسحاب اتحاد العاصمة وتأهل بركان للنهائي لمواجهة الزمالك ال

سابقة.... المعرض الدولي للفلاحة بمكناس يستقطب مليون زائر

أخنوش : الحكومة حققت تقدما كبيرا في تنزيل الأوراش الملكية الكبرى

وزارة الفلاحة وADA تحتفيان بالمنتجات المجالية في SIAM

1.5 مليار درهم النتيجة الصافية حصة مجموعة اتصالات المغرب

إطلاق حملة تمشيطية واسعة بحثا عن "القط الأنمر" بغابات طنجة

أخنوش: مليون و200 ألف شخص تفوق أعمارهم 60 سنة استفادوا من الدعم

أخنوش: وقعنا اتفاقية إطار لمضاعفة الطاقة التكوينية للطلبة الأطباء

فيديو ل"قط الوشق" بغابة بطنجة يثير زوبعة والسلطات تستنفر عناصرها

تفاصيل خطة الأمن المغربي لتأمين الألعاب الأولمبية بباريس ووفد أمني يحل بباريس

الداخلية تمنح مهلة أسبوع لبودريقة قبل عزله

ولي العهد يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة

سيطرة للعداءات المغربية على مارثون الرباط الدولي

رئيس «الفيفا»: المغرب مضياف ويسعدني أن أجد نفسي مع هذا الشعب

عاجل.. الكاف ينتصر لبركان ويطالب بتحرير قمصان النهضة من آيادي الأمن الجزائري

عاجل..بركان يغادر المطار في اتجاه الفندق بعد الحصول على ضمانات من «الكاف»

آخر تطورات فضيحة كابرانات الجزائر في حق بعثة نهضة بركان...

إغلاق الحدود في وجه أرماني بطلة "المواعدة العمياء" إلى حين انتهاء التحقيقات

إخلاء عام لمقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط

الرباط تحتضن المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"

هذه التشكيلة الرسمية لمكتب مجلس النواب التي سيتم التصويت عليها غد

"البام" يحسم لائحة مرشحيه لمكتب وهياكل مجلس النواب

إبعاد مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي والزومي من مكتب مجلس النواب

أورنج تدشن المركز الرقمي أزول ديجيتال بأكادير

تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

الحكومة تواصل جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات للحسم في اتفاق نهائي

الأحرار يقوم بتغيير جذري للمسؤوليات بمجلس النواب ويمنح مقعد بودريقة لبرلماني صحراوي

بلجيكا تدعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية

أخنوش ودي كرة يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغرب-بلجيكا

أخنوش يشيد بالتعاون الثنائي بين المغرب وبلجيكا

مليار و600 مليون درهم لتشييد جامعة للطب ومستشفى دولي خاص بالرباط

حفيظ العلمي ينهي عملية شراء SGMB ب 745 مليون أورو

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء

إدانة المنشط «مومو» بأربعة أشهر حبسا نافذا

OCP – "Fortescue".. مشروع مشترك لتطوير الطاقة الخضراء بالمغرب

أمير المؤمنين يترأس بمسجد الحسن الثاني حفلا دينيا إحياء لليلة القدر

الملك يترأس إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني

نجاة ركاب في حادث احتراق حافلة بين الحسيمة وتطوان

بوريطة يتباحث مع دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية

أخنوش يمثل الملك في حفل أداء اليمين الدستورية وتنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية السينغال

أمير المؤمنين يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

استنفار لانقاذ أسر حاصرتها المياه بسبب اعصار تطوان

الحكومة توقع اتفاقية استثمار مع المجموعة الصينية btr وانطلاق بناء مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية

استثمار صيني في السيارات الكهربائية بطنجة بقيمة ثلاثة ملايير درهم

الصناعة المغربية تحقق رقم معاملات جاوز 800 مليار درهم في 2022

السكوري يدعو إلى تقوية النقابات ويكشف أن كلفة الملفات الاجتماعية تجاوزت 27 مليار درهم

الملك يشرف بالدار البيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة

أمير المؤمنين يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضاني

اعتقال عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين

المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تؤكد شرعية اتفاقية الفلاحة والصيد البحري

أخنوش يدشن متحف الكرة المغربية

تدشين المركب الصناعي الجديد لمجموعة "موتانديس"

نانا سيحيون 53 حفلا موسيقيا في مهرجان كناوة الصيف المقبل

أخنوش: سنباشر إصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024 في إطار مقاربة تشاركية

دراسة تكشف عدم استعداد مهني السمعي البصري للذكاء الصناعي

أمير المؤمنين يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

بنسليمان تحتضن ملتقى دولي خاص بالبيئة بمشاركة طلبة من مختلف الدول

أغلالو تستقيل من عمودية الرباط

الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط بيدرو سانشيز

بيدرو سانشيز يحل بالمغرب غدا الأربعاء في زيارة رسمية

موظفو ومستشارو جماعة الرباط يحتجون ضد أغلالو (فيديو )

إدارة السجون تتجه لمتابعة ابن زيان قضائيا بسبب ادعائه وجود كاميرات في زنزانة والده

أخنوش : حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني في ظرفية صعبة

أخنوش: حصيلة الحكومة تنبني على "شرعية الإنجازات" المحققة لفائدة الأسر المغربية

أخنوش: قيادة المشهد الحزبي لم تأتِ من فراغ وحزب "الأحرار" نجح في خلق جيل جديد من النخب

أخنوش : الحكومة لا تبيع الوهم للمغاربة والتجمع الوطني للأحرار أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية

36.8 مليار درهم رقم المعاملات الموطد لـ"اتصالات المغرب"

بتنسيق مع الديستي... الشرطة تفك لغز جريمة اختفاء زوج الفنانة فكري

بريد المغرب وبريد عمان يطلقان طابعين بريديين مشتركين

الصراع يشتد بين برشلونة ومدريد والدار البيضاء على احتضان نهائي كأس العالم 2030

مصرع عامل بمقاولة بسبب الرياح القوية بشفشاون

رياح قوية في طنجة تتسبب في وفاة شابة بسبب سقوط أجزاء عمارة في طور البناء

تحديات التنمية للبلدان متوسطة الدخل محور مؤتمر وزاري رفيع المستوى بالرباط

توقيف البرلماني محمد كريمين من طرف BNPJ

رئيس النيابة العامة يستقبل رئيس وأعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة

وكالة التنمية الفلاحية تطلق النسخة الثانية من AGRIYOUNG INNOVATE

انقلاب شاحنة ضخمة يقطع مؤقتا طريق طنجة تطوان

الجامعة تكشف عن موقفها من الأحداث المؤسفة في مباراة المغرب والكونغو

لهذا طارد النصيري اللاعب الكونغولي شانسيل مبيمبا لغرفة تبديل الملابس

المغرب وإسبانيا يتفقان على ضرورة تثمين الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية

مراكش تحتضن "يوم بلا سيارات" تزامنا مع نسخة 34 للماراتون

بعد تصريحاته المتهورة في حق المغرب... مثول الجزائري عمروش أمام اللجنة التأديبية لـ"الكاف"

الملك يدعو إلى إقرار مدونة للأخلاقيات والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة

إدارية الرباط تلغي تعديلات أغلالو على النظام الداخلي للجماعة

القصة الكاملة لتدخل لقجع لاحتضان «ميسي المغرب»

ودادية القضاة تنوه بترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان

بنموسى استعان بمفوضين قضائيين لتوثيق تدوينات المحرضين والمشهرين بالأساتذة العائدين إلى الأقسام

لهذا قد لا يرى مرسوم النظام الأساسي النور على صفحات الجريدة الرسمية إلا خلال شهر فبراير المقبل

إجماع على رفض مقترح وهبي بشأن منع البرلمانيين المتابعين من ممارسة مهمتهم وتخفيض عتبة الفريق

زيان يواجه تهما جديدة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية استفاد منها الحزب الليبرالي

رغم أنف الجزائر وجنوب إفريقيا... انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

فتح بحث حول نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في الاتجار الدولي في المخدرات

نشاط رياضي إسباني بالداخلة يثير سعار «بوليساريو»

خدمات القرب القنصلية... إطلاق خدمة جديدة لفائدة مغاربة الخارج

تفاصيل صفقات بعيوي المعتقل في ملف «إسكوبار الصحراء»

وزارة التربية الوطنية تشهر عصا التوقيفات في وجه الأساتذة المضربين